アカデミックの教室

今までに開催したプログラム

ソーラーボートをつくろう!!

- 開催日時

- 8/24(日) 10:30~12:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

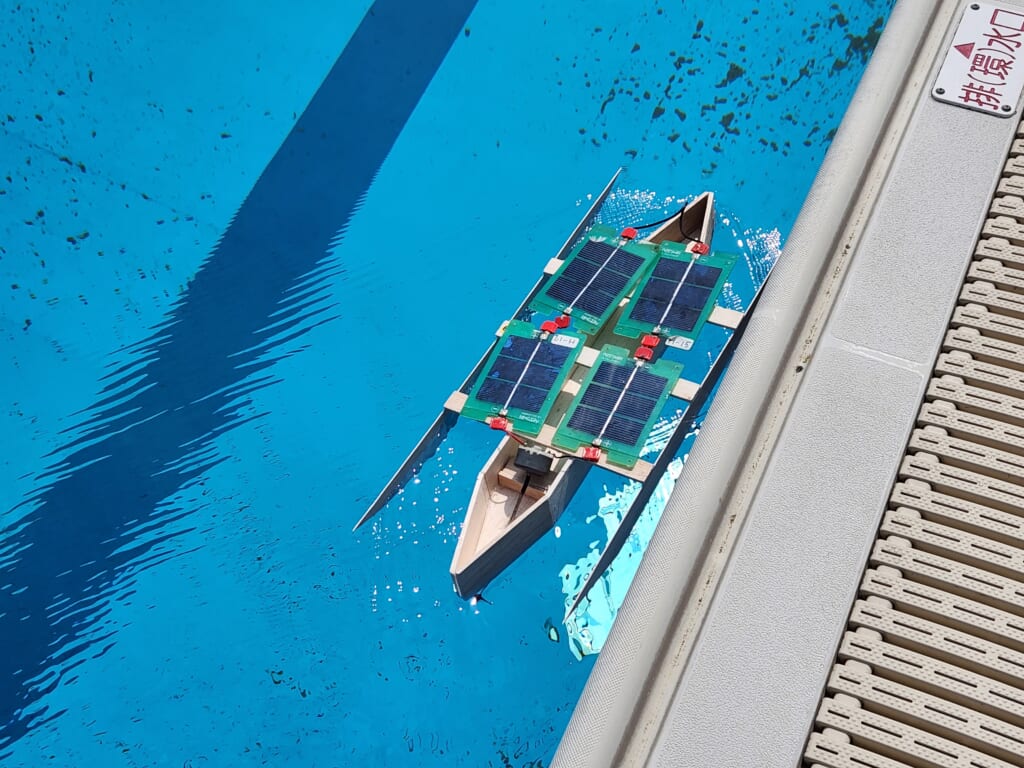

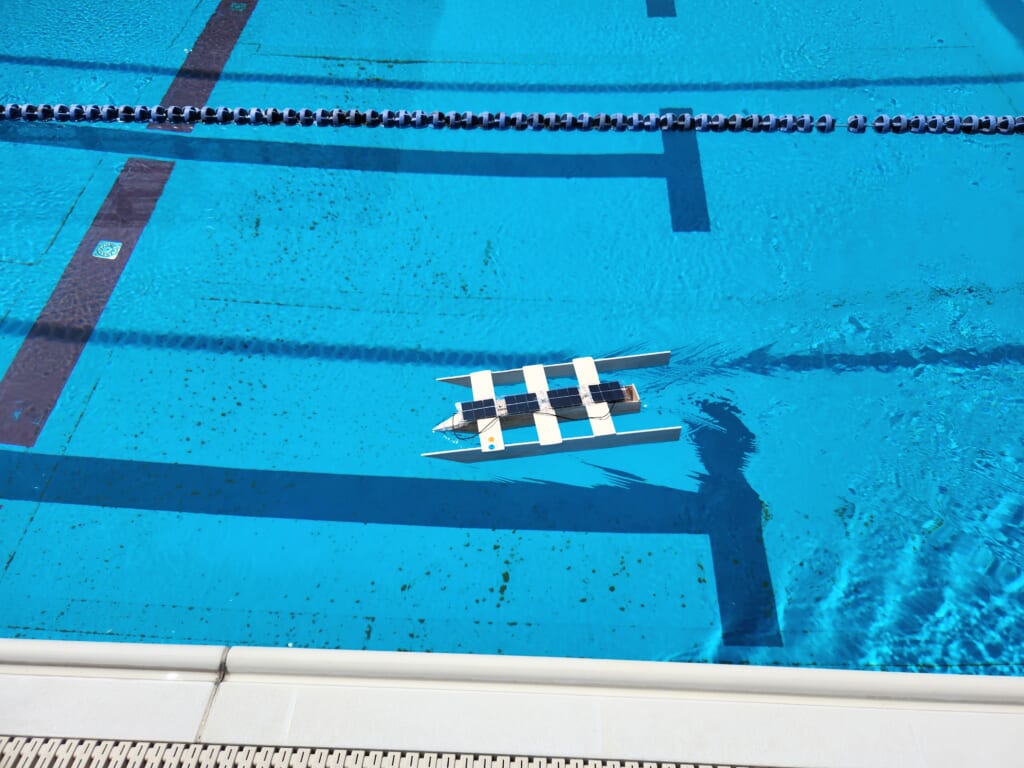

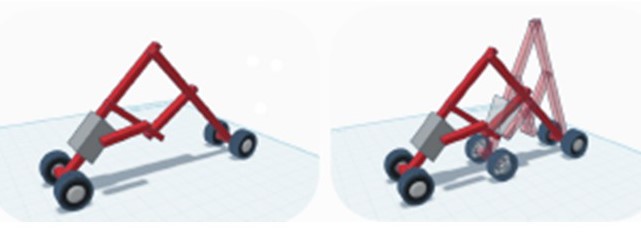

皆さんは「ソーラーボート」って聞いたことがありますか?太陽の光を使って動くボートで、地球に優しく未来の乗り物としても注目されています。今回はソーラーボートが動くしくみを学んで、実際に自分だけのボートを作ります。

そして、なんと・・・!今回製作したソーラーボートでソーラーボート大会「R杯」に参加することができます!

「R杯」は、9/20(土)立命館大学BKCキャンパス内にあるスポーツ健康コモンズの屋外プールで開催されるソーラーボート大会です。子供から大人まで様々な方が参加できます!スピードを競う白熱のレース、ソーラーボートのデザイン人気投票など楽しい企画になっています。

今回のプログラムでは、より速く、まっすぐ安定して走らせるためのコツや工夫のしかたも教えますので、初めての方も安心してご参加ください!友達同士や親子参加も大歓迎!キミがつくったソーラーボートをプールで走らせてみませんか?

💡プログラム内容💡

スタッフ指導のもと、ソーラーボートを製作します。サイズは200㎠以下のものを製作する予定です。基本のソーラーボートとなるので、家に持ち帰ってから自分で試行錯誤してみるのもOK!今回製作したソーラーボートで9/20(土)のソーラーボート大会「R杯」に参加できます♪

↓ソーラーボート大会の詳細はこちら↓

ボートはイメージとなります。

【開催日時】2025年 8月24日(日)10:30~12:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ウエストウィング1F ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小学4年生~社会人

【定員】10名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

担当教員 /金山英幸 総合科学技術機構 プロジェクト研究員

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ /ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 材料力学、機械材料

君はミッションをクリアできるか!?サイエンス英語を正しく聞き取って実験を成功させよう!

- 開催日時

- 7/27(日) 13:30~15:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

英語で出されるミッションどおりに実験ができると、正しい結果がでる!そんなオモシロ実験にチャレンジしてみたいキミ、是非参加してみませんか?英語が苦手な子でも先生がわかりやすく教えてくれるから大丈夫。実験は、化学反応や細胞の観察など本格的な実験をするよ!理科と英語を一度に学べるチャンス☆両方学ぶことで、どちらももっと好きになる!

💡プログラム内容💡

はじめに、先生からサイエンス英語の基礎を教えてもらいます。実験内容や実験方法は、このサイエンス英語を使って伝えるので、正しい実験ができるように耳を澄ませてよーく聞きましょう。実験の内容は、ビタミンの化学反応、顕微鏡を使用した細胞の観察などです。当日は先生や大学生がサポートしてくれるのでご安心を!どちらも学べる特別な一日を、みんなでいっぱい楽しみましょうね。

【開催日時】2025年 7月27日(日)13:30~15:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)サイエンスコア 学生実習室5(北・南)

【対象年齢】小学3~6年生

【定員】20名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要)お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

・天ヶ瀬 紀久子教授

所属学科 /薬学部 薬学科

研究室 /病態薬理学研究室

学位 / 博士(薬学)

研究分野・テーマ / 消化器薬理学・薬物治療学 種々の消化管疾患の病態解析ならびに予防・治療法の探索

↓天ヶ瀬教授について詳しく知りたい方はこちら↓

・近藤 雪絵教授

所属学科 /薬学部 薬学科

学位 / 博士(言語コミュニケーション文化)

研究分野・テーマ / 学習者主導型クラススタイルの考案・教材開発およびコーパスを利用したテキスト分析

↓近藤教授について詳しく知りたい方はこちら↓

のって作って体験!アーチブリッジで重さ支えチャレンジ!

- 開催日時

- 7/12(土) 10:00~11:30

- 申込締切日

- 2025/07/08

皆さんは、「橋」といえばどんな橋を想像しますか?レインボーブリッジのような大きな吊り橋?それとも地元滋賀の歴史ある瀬田の唐橋でしょうか?今回は皆さんと、トンネルのような丸くカーブしたアーチ橋について学びたいと思います。「どうして丸い形なの?」「まっすぐじゃダメなのかな?」というギモンを持った君!実は、このカタチに橋を強くするためのヒミツが隠されているのです。そのヒミツを環境都市工学科の野阪先生と一緒に探ってみましょう。

💡プログラム内容💡

アーチ状の橋は、どのようにつくられているのかを学びます。

あらかじめカットされた発砲スチロールを組み合わせてアーチ状の橋をつくります。橋が完成したら、その上に乗ってみましょう。

テープや釘、接着剤を使わず、組み立てただけの橋に乗ることができるかな?

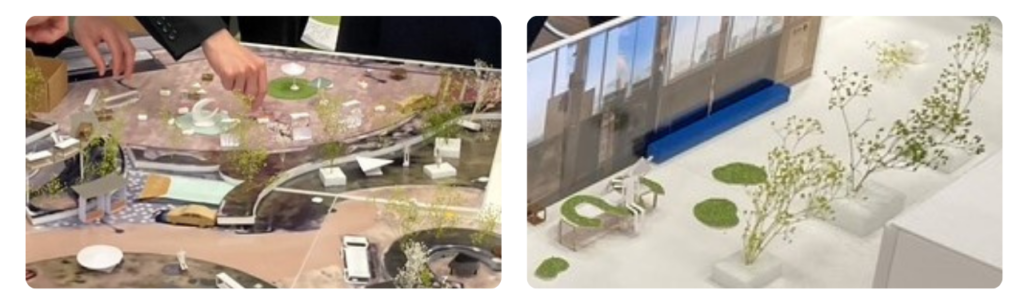

用意された材料を使って、Myアーチ橋を作ってみましょう。完成したMyアーチ橋を地図の上に置いて、ここに橋を架けたいな!という夢を叶えてみよう。作製した橋はお持ち帰りできるので、おうちでも地図を広げて橋を架けてみてね。

※お子さま参加中は保護者の方の見学をお願いいたします。万一の際は対応をお願いする場合がございます。

【開催日時】2025年 7月12日(土)10:00~11:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ウエストウイング1F ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小学生(小1~小3は保護者見学必須)

【定員】15名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装、動きやすい服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

野阪 克義教授

所属学科 /理工学部 環境都市工学科

研究室 /橋梁工学研究室

学位 / Ph. D

研究分野・テーマ / 鋼構造物の強度、鋼橋の維持・管理

↓野阪教授について詳しく知りたい方はこちら↓

野阪 克義 | 教員紹介 | 理工学部 | 立命館大学

作ってめざせ!最速シャクトリ虫ロボットレース

- 開催日時

- 7/26(土) 10:00~12:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

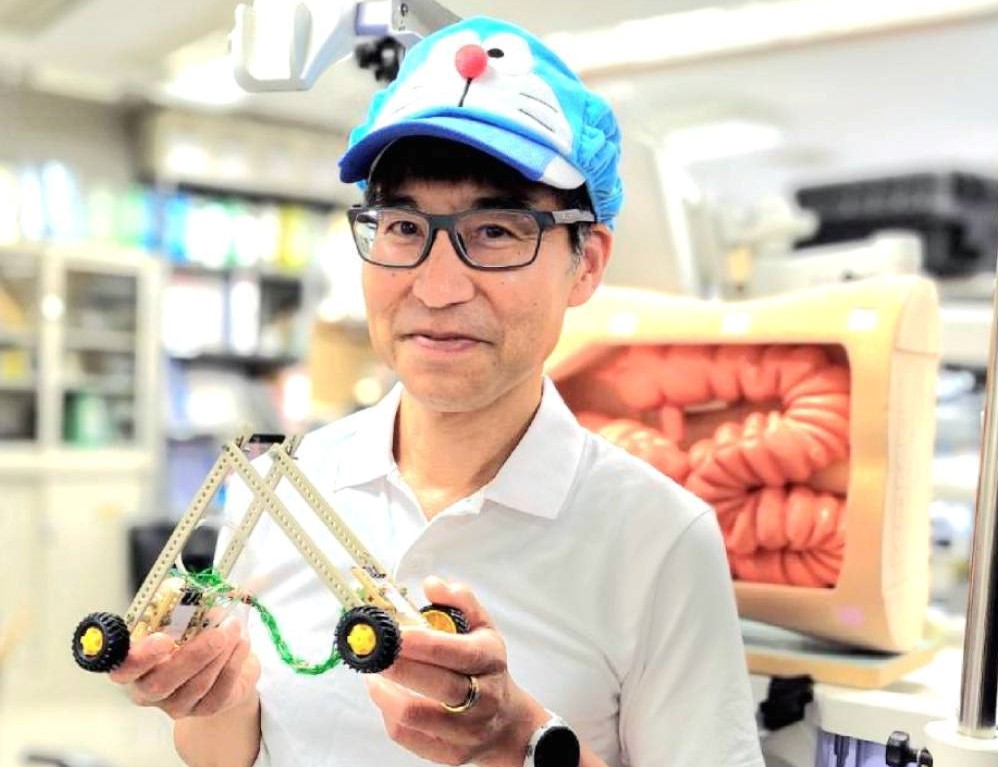

立命館大学の大人気教授『ノカえもん先生』に電気の力について教えてもらいながら、自分だけの「シャクトリ虫ロボット」を作ってみよう!ロボットを組み立てたあとは、自分のロボットでスピードレースにチャレンジ!レースを制するのは誰だ!?

💡プログラム内容💡

電圧ってなに??エネルギーって?ノカえもん先生がそのヒミツについて教えてくれるよ。電気のこと、ロボットのこと、ギモンに思ったことは何でも聞いてみよう!四次元ポケットならぬ「ノカえもんポケット」から、いろいろな答えを導き出してくれるかも!?

先生やスタッフに教えてもらいながら、自分だけの「シャクトリ虫ロボット」を作ってみよう!組み立てにはドライバー、ニッパー、ラジオペンチなどを使うので、道具の使い方も学べるよ。ロボットを組み立てたあとは、自分のロボットでスピードレースにチャレンジ。誰のロボットが一番速いかな?作ったロボットはおうちに持ち帰れるよ。ノカえもん先生と一緒に作って競争して楽しい時間を過ごそう!

【開催日時】2025年 7月26日(土)10:00~12:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ウエストウイング1F ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小・中学生

【定員】15名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

野方 誠教授

所属学科 /理工学部 ロボティクス学科

研究室 /生活支援メカトロニクス研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ / 診断治療ロボット、高機能小形医療機器

↓野方教授について詳しく知りたい方はこちら↓

ヨーグルトのふたの秘密に迫る!~隠された最先端表面加工技術~

- 開催日時

- 7/26(土) 13:00~14:30

- 申込締切日

- 2025/07/08

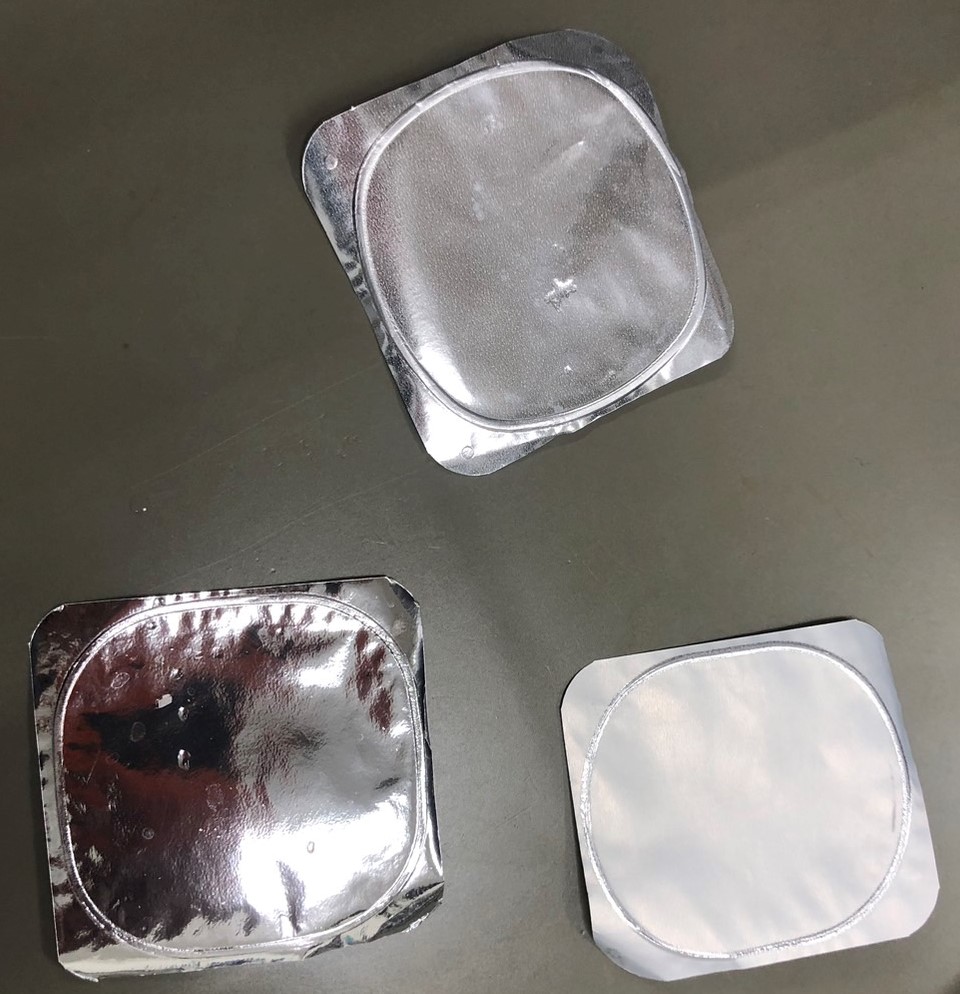

皆さんが普段食べている「ヨーグルトのふた」が、どんどん進化しているのを知っていますか?

実はヨーグルトのふたには、ヨーグルトが付きにくくなる最先端の技術が使われているんです。見た目ではわからないヨーグルトのふたのひみつを顕微鏡で観察したり、いろいろなヨーグルトのふたを使って、はっ水の実験をしたりして、表面の加工のちがいを楽しく発見してみましょう。

💡プログラム内容💡

実は「ヨーグルトのふた」には、「ハスの葉っぱ」のヒミツからヒントを得た、ヨーグルトが付きにくくなる最先端の技術が使われているんです。ハスの葉っぱに水をかけると、水が丸い玉のようになって転がり落ちますよね。この現象を機械工学科の村田先生に詳しく教えていただきます!実際にヨーグルトの蓋に水を垂らして、表面加工の違いを観察します。

実際に表面加工を顕微鏡で観察します。ヨーグルトのふたは、顕微鏡で見るとどんな風に見えるかな?ふたの種類によって見え方に違いはあるのかな?観察のあとは、ヨーグルトのふたを使って工作をし、水を使った実験をします。

【開催日時】2025年 7月26日(土)13:00~14:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ウエストウイング1F ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小・中学生

【定員】15名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

村田 順二教授

所属学科 /理工学部 機械工学科

研究室 /機能表面創成工学研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ / 機能性材料に対する精密表面プロセスの開発

↓村田教授について詳しく知りたい方はこちら↓

石けんからつくる!ふしぎな炎のキャンドルをつくろう

- 開催日時

- 7/19(土) 13:00~14:30

- 申込締切日

- 2025/07/08

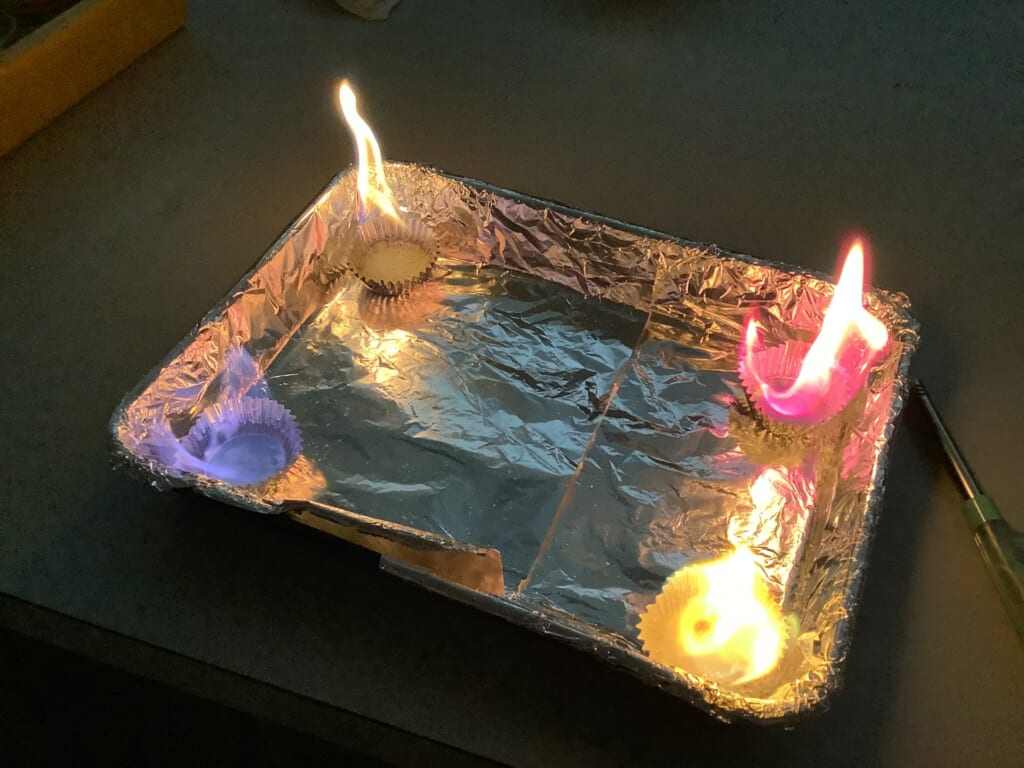

夏のお楽しみイベントの一つに花火大会がありますね。色とりどりに咲く大輪の花も、目の前で変化を感じられる手持ち花火も、どちらもワクワクしますね。それでは、どうして花火は色とりどりなのでしょう?今回は、その謎に迫ります。火に特別な金属を入れると、火の色が赤や青、みどりに変わります。花火がカラフルなのはこのしくみを利用しているからなのです。今回の体験ではこのしくみを学んだあと、石けんから材料を取り出して、火の色が変わるキャンドルを作ります。キラキラ光る炎でサイエンスを楽しく学びましょう!

💡プログラム内容💡

はじめに生命科学部の桑田先生より、火の色が赤や青、みどりに変わる「炎色反応(えんしょくはんのう)」について教えてもらいます。花火がカラフルな理由が分かると、今年の花火大会がもっと楽しくなるかも!?

※写真はイメージです

次にオリジナルキャンドルをつくります。石けんをおろし金で削り、薬品を加えて必要な「ろう成分」を分離・抽出します。

抽出した「ろう」を型に流し込みます。ひみつの粉をふりかけ、さらに希望があればアロマオイルも加えて、オリジナルキャンドルの完成です!キャンドルは持ち帰ることができますよ☆

※当日は薬品の取り扱いなど、教員や学生スタッフが担当し安全面や実験のフォローを行います。

.jpg)

【開催日時】2025年 7月19日(土)13:00~14:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)バイオリンク2階 学生実験室3

【対象年齢】小学生(小学1年生から小学3年生までは保護者同伴)

【定員】15名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

桑田 繁樹教授

所属学科 /生命科学部 応用化学科

研究室 /錯体機能化学研究室

学位 / 博士(工学)

専門分野 / 錯体化学、有機金属化学

↓桑田教授について詳しく知りたい方はこちら↓

教員・研究室詳細|生命科学部|立命館大学

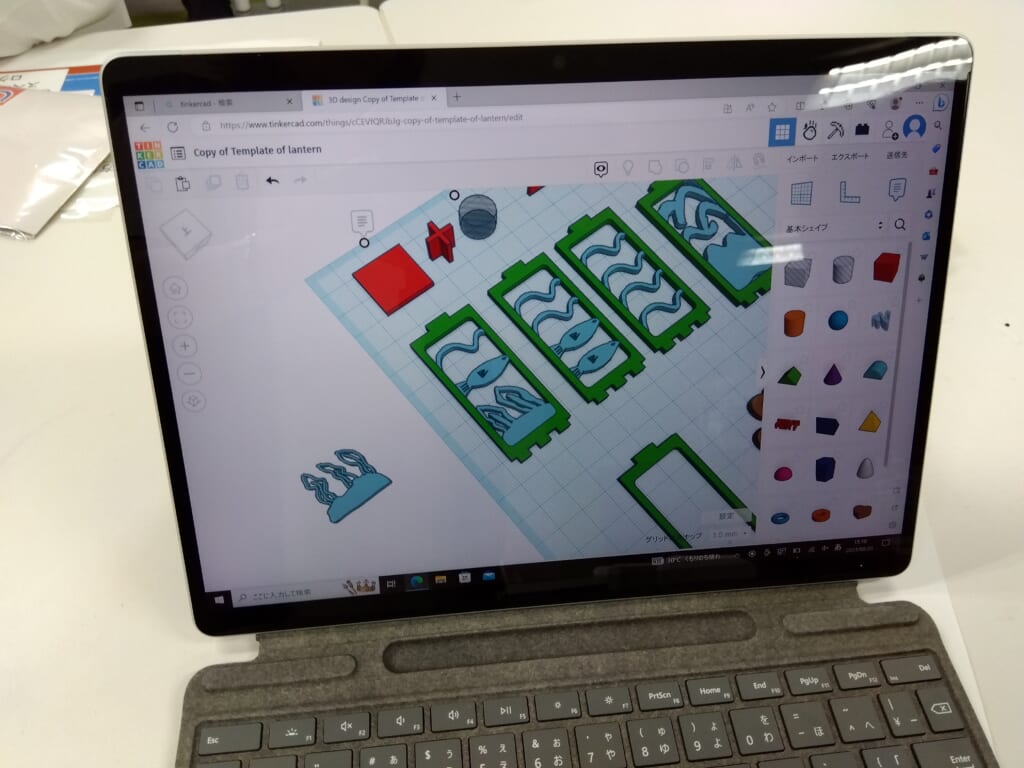

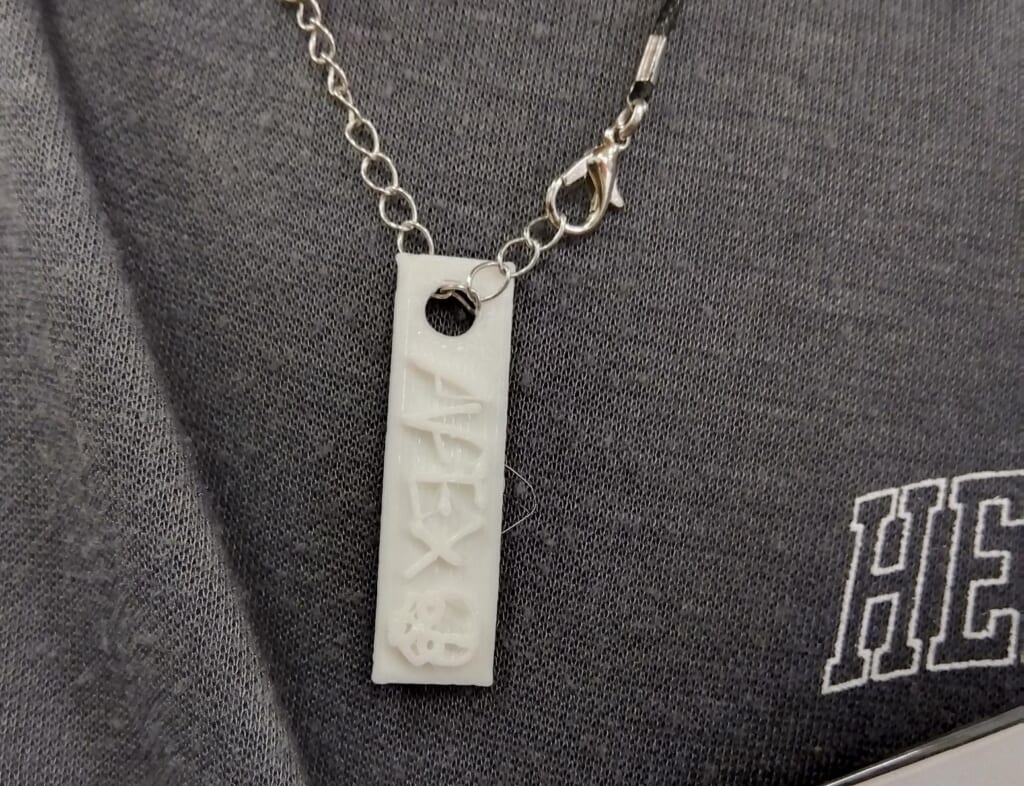

3Dプリンターやレーザー加工機でオリジナル小物入れワークショップ

- 開催日時

- 8/24(日) 13:00~15:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

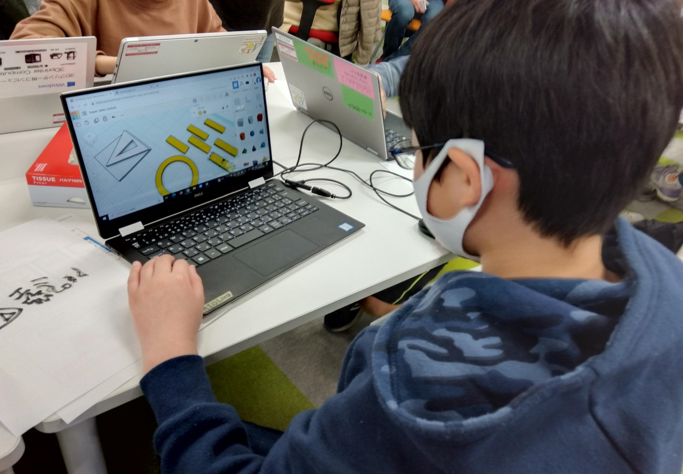

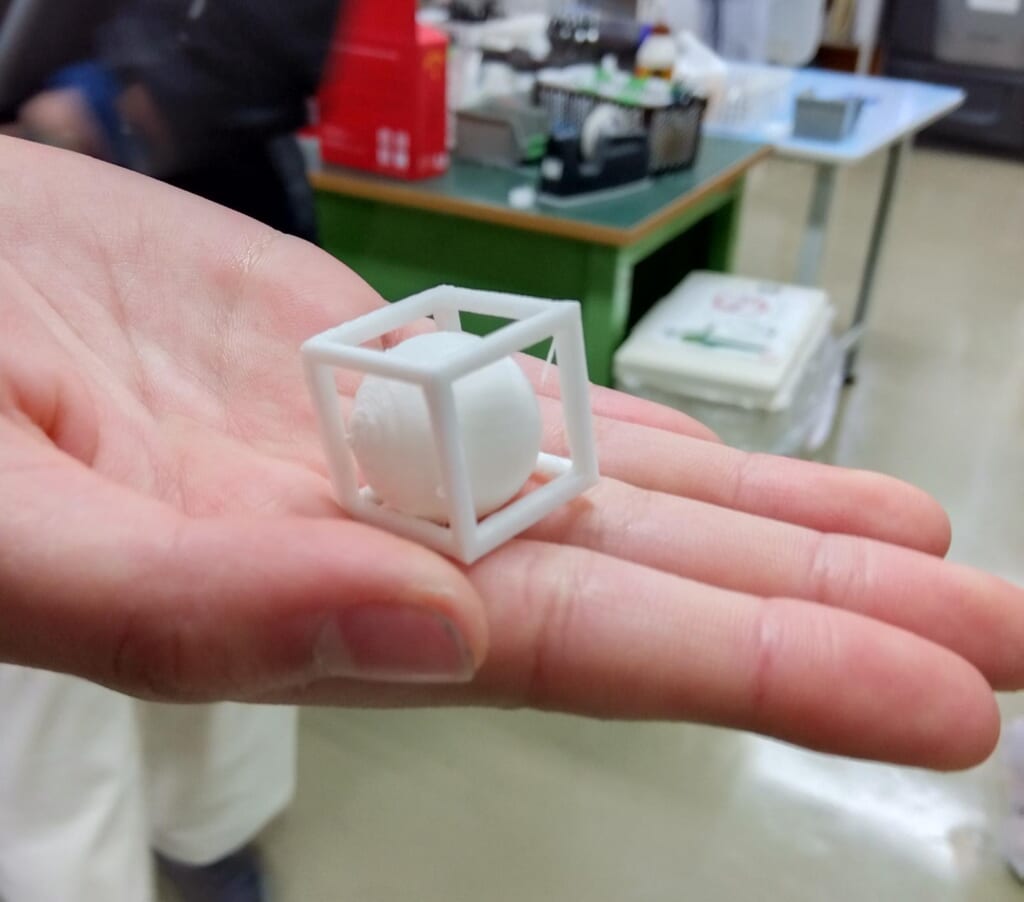

3Dプリンターやレーザー加工機を使って、オリジナルの小物入れをつくるワークショップです。形やサイズを自分で設計して、デジタル工作のちからで、キミのアイデアをかたちにしよう!「これを入れたい!」というモノがあれば、実際に持ってきて作業することも可能です。 3Dプリンターやレーザー加工機を使えるチャンス!工夫しながら、自分だけのデザインを完成させよう!

💡プログラム内容💡

普段はなかなか使えない3Dプリンターやレーザー加工機などの機器を使い、自分だけの小物入れをつくります。まずは、自分のアイデアをもとにデータ作成用アプリ「TINKERCAD」を使って設計をします。つぎに実際にレーザー加工機や3Dプリンターを使って、加工していきます。機械の使い方はスタッフが教えてくれるので大丈夫!機械を使って自分のアイデアを形にする楽しさを体験しましょう。

【開催日時】2025年 8月24日(日)13:00~15:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)グラスルーツイノベーションセンター(GIC)

【対象年齢】中学生・高校生

【定員】10名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

プロフィール

担当教員 /金山英幸 総合科学技術機構 プロジェクト研究員

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ /ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 材料力学、機械材料

あなたのアイデアで帰帆島公園をデザインしよう!

- 開催日時

- 7/26(土) 15:30~17:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

皆さんは帰帆島(きはんとう)公園を知っていますか?草津市にある大きな公園で、四季折々の自然を楽しむことができます。また広場や遊具、バーベキュー場などもあり、大人も子供も楽しめる場所です。

その公園を自由にデザインできるとしたら、皆さんはどんな公園にしますか?植物をたくさん植えて、緑豊かな公園?遊具やアスレチックで思い切り遊べる公園? 体育館や競技場などがある運動できる公園?今回は、皆さんのアイデアで夢の公園をデザインします。

💡プログラム内容💡

立命館大学建築都市デザイン学科の阿部先生から、帰帆島の今の姿を学びます。次に、ミニチュア模型を使って「夢の帰帆島」を作ってみましょう!「こんな遊具で遊びたいな~」、「サイクリングコースをつくりたい」など、みんなのアイデアを形にしてみよう!何度も行きたくなるような公園になるといいですね♪

【開催日時】2025年 7月26日(土)15:30~17:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)ウエストウイング1F ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小学生 (保護者同伴必須)

【定員】15名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

阿部 俊彦教授

所属学科 /理工学部 建築都市デザイン学科

研究室 /都市空間デザイン研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ / 都市と建築をつなぐデザイン・まちづくりアクションリサーチ

↓阿部教授について詳しく知りたい方はこちら↓

~カラダの設計図~DNAを取り出そう!目で見えるサイエンス

- 開催日時

- 7/27(日) 10:00~11:30

- 申込締切日

- 2025/07/08

皆さんは「DNA(ディーエヌエー)」って聞いたことありますか?DNAは皆さんの体を作る設計図のようなものです。普段は目に見えないけれど、大学にある実験機器を使って、いくつもの工程をクリアすると、自分の唾液からDNAを取り出して観察することができるんです!「DNAってなに?」「どうして大事なの?」など、みんなのギモンを家光(いえみつ)先生にいっぱい質問してみよう!

💡プログラム内容💡

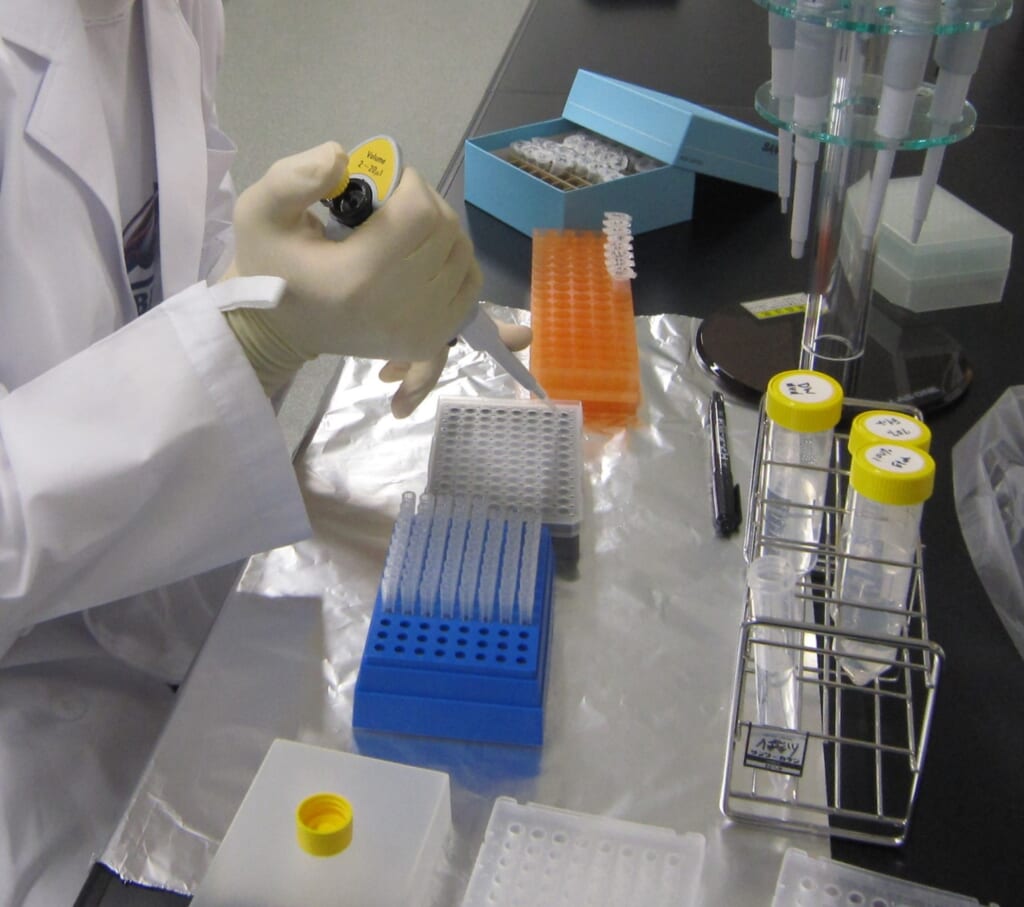

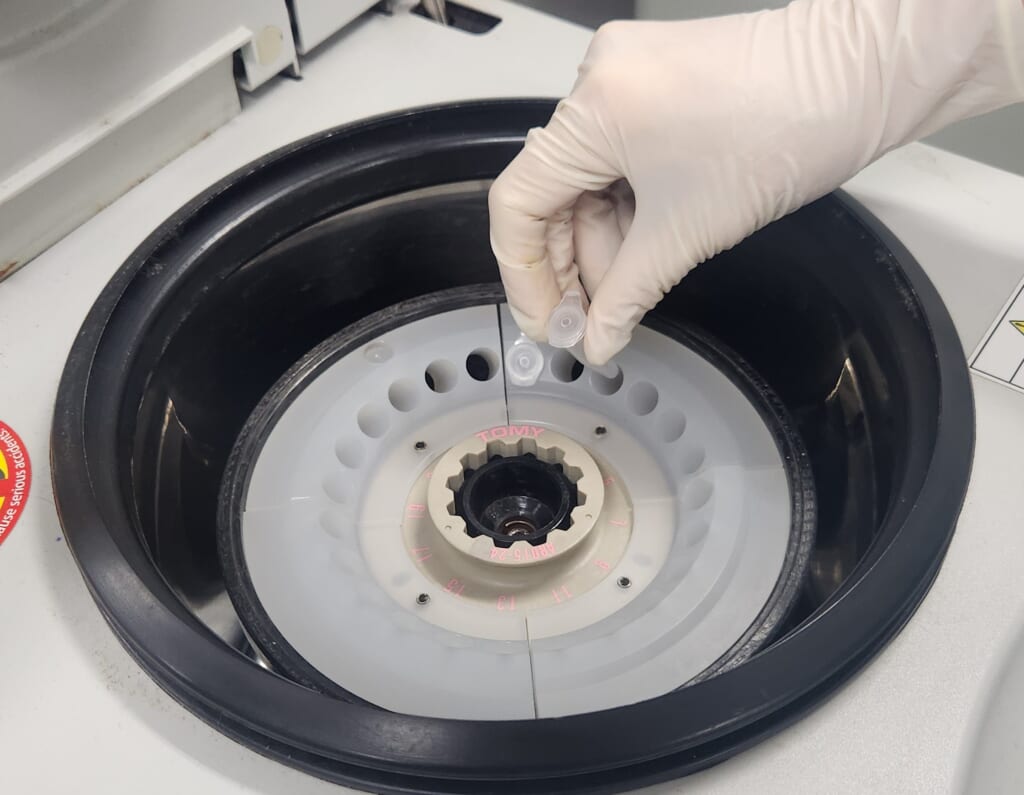

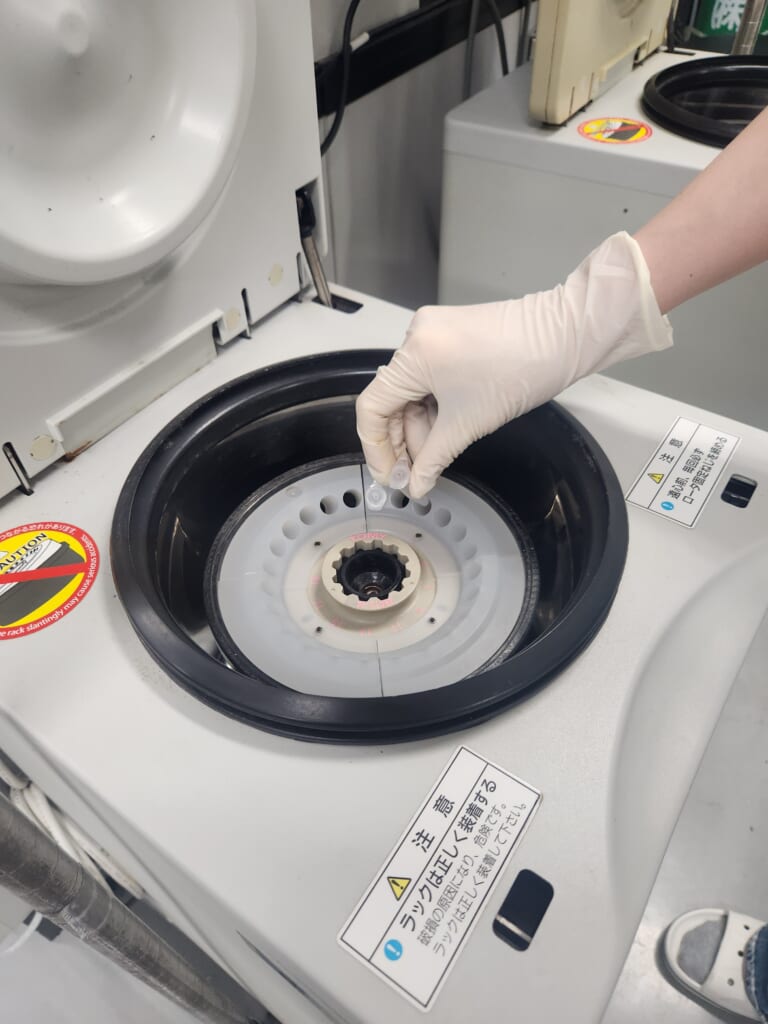

スポーツ健康科学部の家光先生やサポートスタッフの説明を受けながら、自分の唾液を採取して、遠心分離機という機器を使って細胞を分離します。さらに各種試薬を使用して、複数の工程を経て自分の遺伝子を抽出し観察することができます。自分のDNAを観察できるめったにないチャンス!皆さんの参加をお待ちしています。なお、お子さま参加中は保護者の方の見学をお願いします。

※写真はイメージです。

【開催日時】2025年 7月27日(日)10:00~11:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)インテグレーションコア アカデミックラウンジ

【対象年齢】小学1~4年生(お子さま参加中は保護者の方の見学をお願いいたします。万一の際は対応をお願いする場合がございます。)

【定員】20名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインおよびメールアドレスを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

家光 素行教授

所属学科 /スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科

学位 / 博士(医学)

研究分野 / スポーツ生理・生化学

↓家光教授について詳しく知りたい方はこちら↓

家光 素行|Professors|特設サイト|立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科

つぶして実験!いろいろな食べ物の『たんぱく質』の量を調べよう!

- 開催日時

- 7/13(日) 10:00~11:30

- 申込締切日

- 2025/07/08

皆さんは五大栄養素の一つ「たんぱく質」について、どのくらい知っていますか?肉、魚介類、卵、大豆・大豆製品、乳・乳製品などに多く含まれていて体に良い、というのは聞いたことがあると思います。それでは実際に、どんな食べ物に多く含まれているのでしょうか!?今回のプログラムは、私達の健康や成長に欠かせない重要な栄養素「たんぱく質」の実験をします。身近にある食べ物のヒミツを一緒に探りましょう!

💡プログラム内容💡

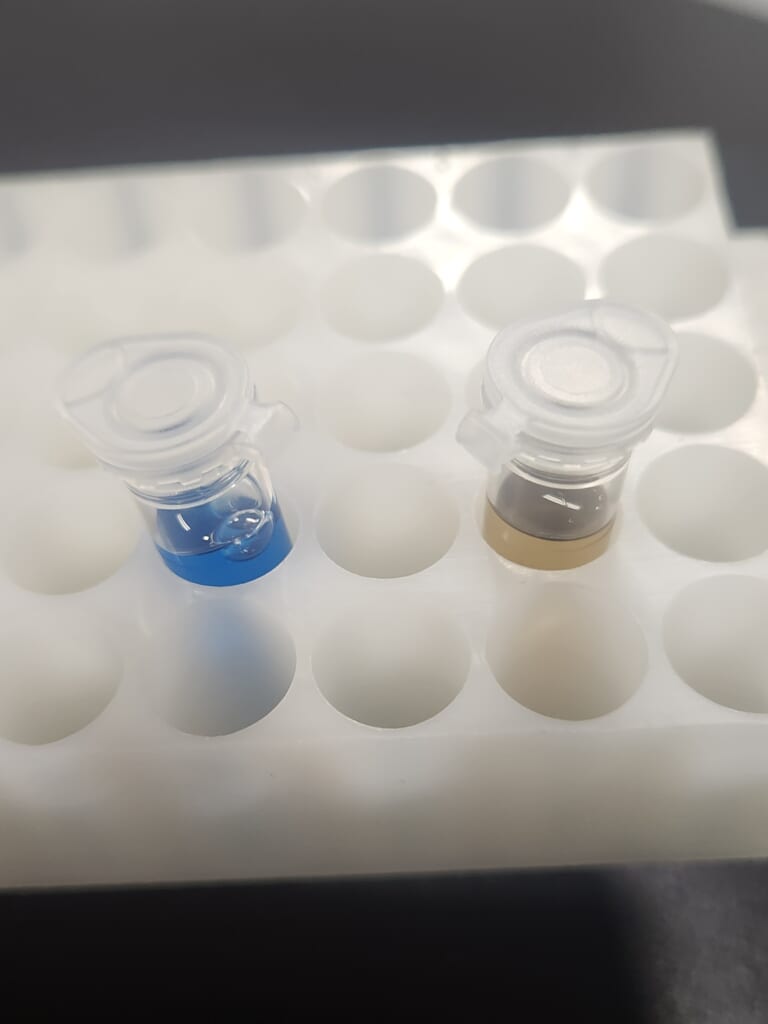

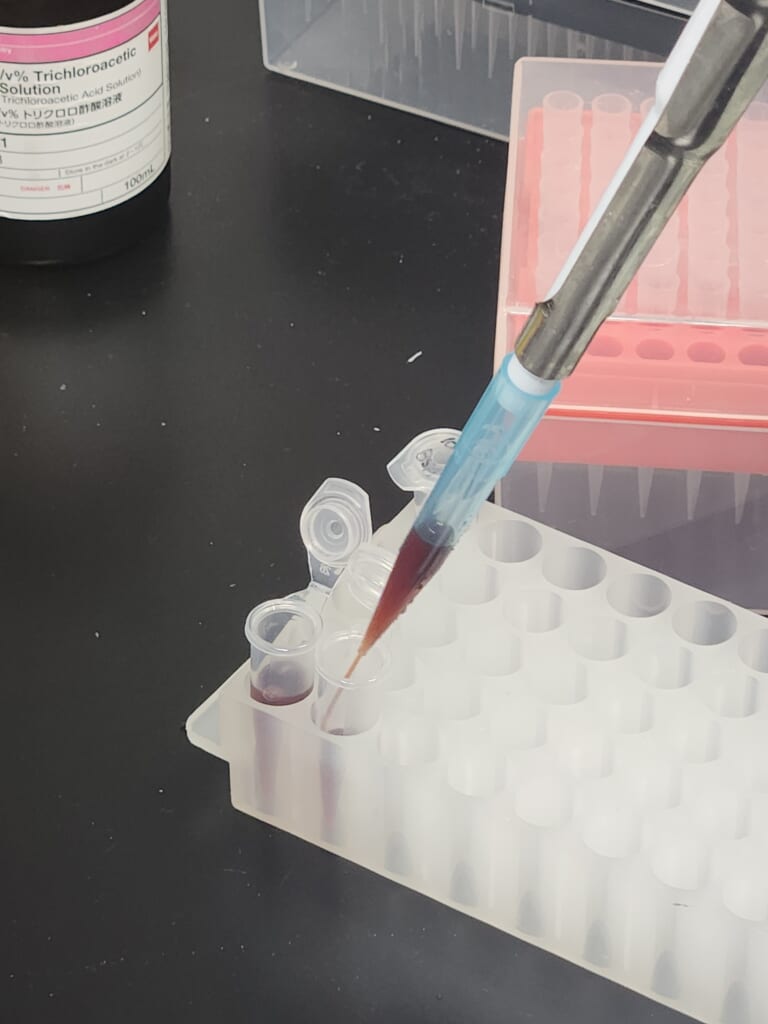

今回は、たんぱく質に反応するブラッドフォード試薬を使って、食べ物に含まれるたんぱく質の量を比べる実験をします。たんぱく質が多ければ多いほど濃い青色に試薬が変わるので、その青色の濃さを比較することでたんぱく質の量を比べる事ができるのです。「この食べ物には、たんぱく質が多そう!」と思っていた食べ物が実は少なかったり、「エッ?意外と多い!」という驚きの発見があるかもしれません。

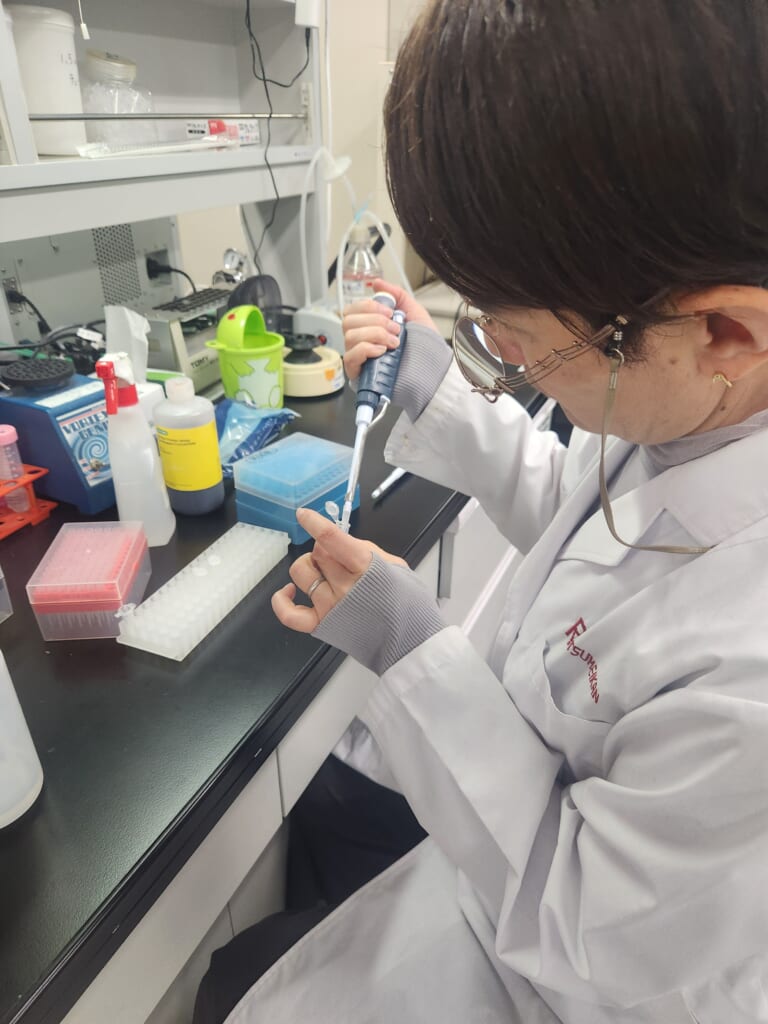

今回、大学生が実験で使用する実験装置や実験用具・薬品を使って、たんぱく質の含有量の多い少ないを比べます。

遠心分離機を使用したり、ブラッドフォード試薬を使って色を変化させたり・・・。普段触れることのない実験機器を使えるチャンス!理系の大学生になったような気持ちで実験に取り組んでみましょう。将来の夢や可能性が広がるかも♪

【開催日時】2025年 7月13日(日)10:00~11:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)バイオリンク2階 学生実習室3

【対象年齢】小学1年生~小学6年生(小1~小3は保護者同伴)

【定員】20名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要)※お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/FYkoHa6nFbqFWGz17

お申込み完了について

お申し込み後、ご登録のメールアドレス宛に、お申し込み内容を記載した確認メールが自動で送信されます。お申し込みの翌日になっても確認メールが届かない場合は、お手数ですが、まなび@R事務局までご連絡ください。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

白壁 恭子教授

所属学科 /生命科学部 生命医科学科

研究室 /タンパク質修飾生物学研究室

学位 / 博士(理学)

専門分野 / 生化学、分子生物学

↓白壁教授について詳しく知りたい方はこちら↓

教員・研究室詳細|生命科学部|立命館大学

<3日間連続企画>ヘビ型ロボットを作って動かそう!

- 開催日時

- 8/22(金)・8/23(土)・8/24(日) 15:00~17:00

- 申込締切日

- 2025/07/08

3日間かけて「ヘビ型ロボット」を作ってみましょう。1日目は、足の無いヘビがなぜ前進できるのかについて学んで、キットを組み立てます。2日目はロボットを自由に動かせるように電子工作やプログラミングに挑戦します。3日目はいよいよ完成したロボットでタイムレース!

作って、学んで、動かして、大学のロボット研究を体験しよう!ロボティクス学科の加古川先生と学生スタッフが丁寧に教えてくれるので、安心して参加してね。

連続企画なので3日間すべて参加できる人、限定です!!

💡プログラム内容💡

「ヘビ型ロボット」の原理を学び、そのあと実際に作製します。

1日目 → ヘビの移動原理と、それをロボットで実現するための三角関数についてレクチャーを行い、キットを組み立てます。

2日目 → 制御回路の電子工作とプログラミングを実施します。

3日目 → 作製したヘビ型ロボットによるタイムレースを行います。

【開催日時】2025年8/22(金)・8/23(土)・8/24(日) 15:00~17:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC) ウエストウイング1階 ピアラーニングスタジオ

【対象年齢】小・中学生(※小学校低学年の方には内容が難しい場合がございます。保護者同伴を推奨いたします)

【定員】6名

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要) お申込み期間:6月30日(月)10:00~7月8日(火)13:00(先着順)

https://forms.gle/zSUS8RbiycR47U4a6

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

受信許可メールアドレス

cmlh.manabi.r@gmail.com

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※タイミングによっては、キャンセル待ちのお申込みとなる場合がございます。キャンセルが出た場合は、キャンセル待ちお申込み順に参加のご連絡をメールにてお知らせいたします。

プロフィール

加古川 篤准教授

所属学科 /理工学部 ロボティクス学科

研究室 /アクチュエーション研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野・テーマ / 人間にとって物理的に過酷な作業環境下で役立つロボットの研究

↓加古川准教授について詳しく知りたい方はこちら↓

↓研究室のご紹介↓

布を染めるための化学と生物

- 開催日時

- 2月15日(土)9:30~11:30

- 申込締切日

- 2025/02/03

本プログラムは終了しました。ご参加いただきありがとうございました!

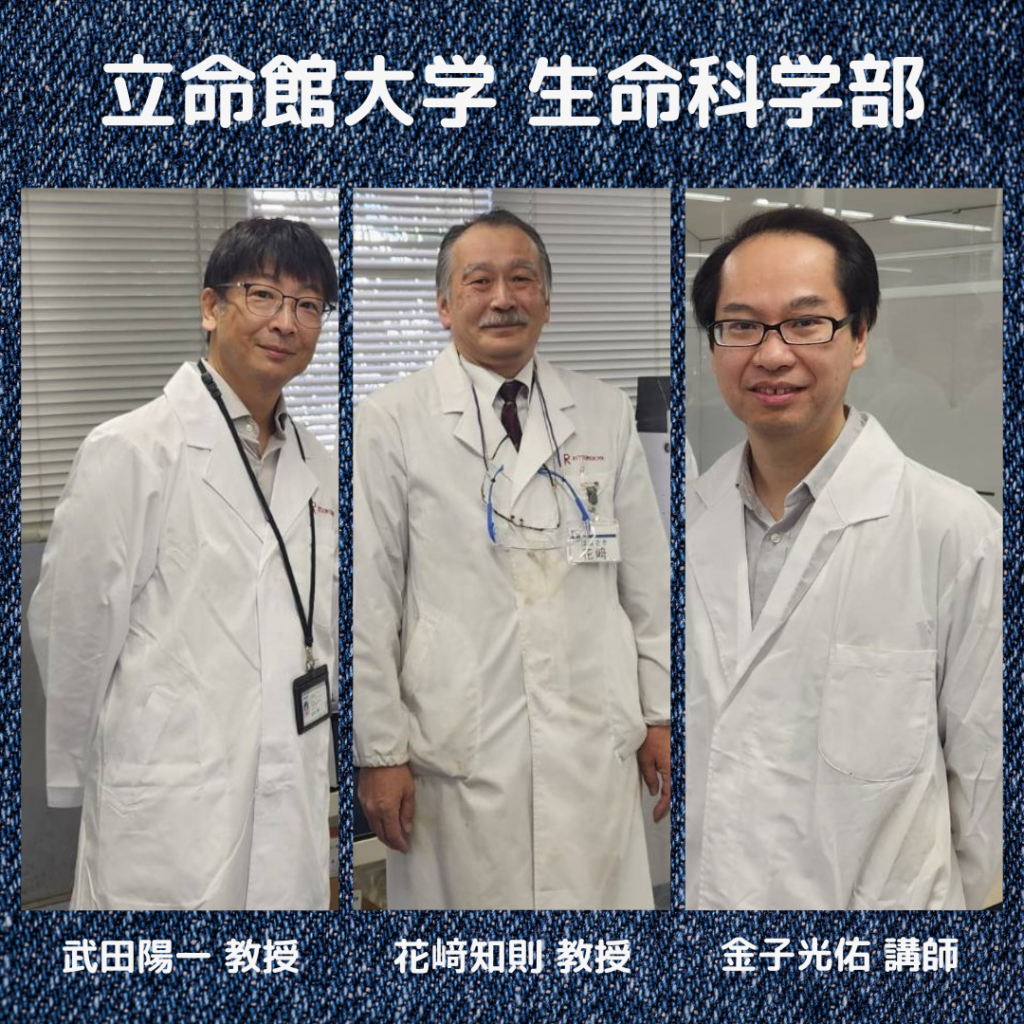

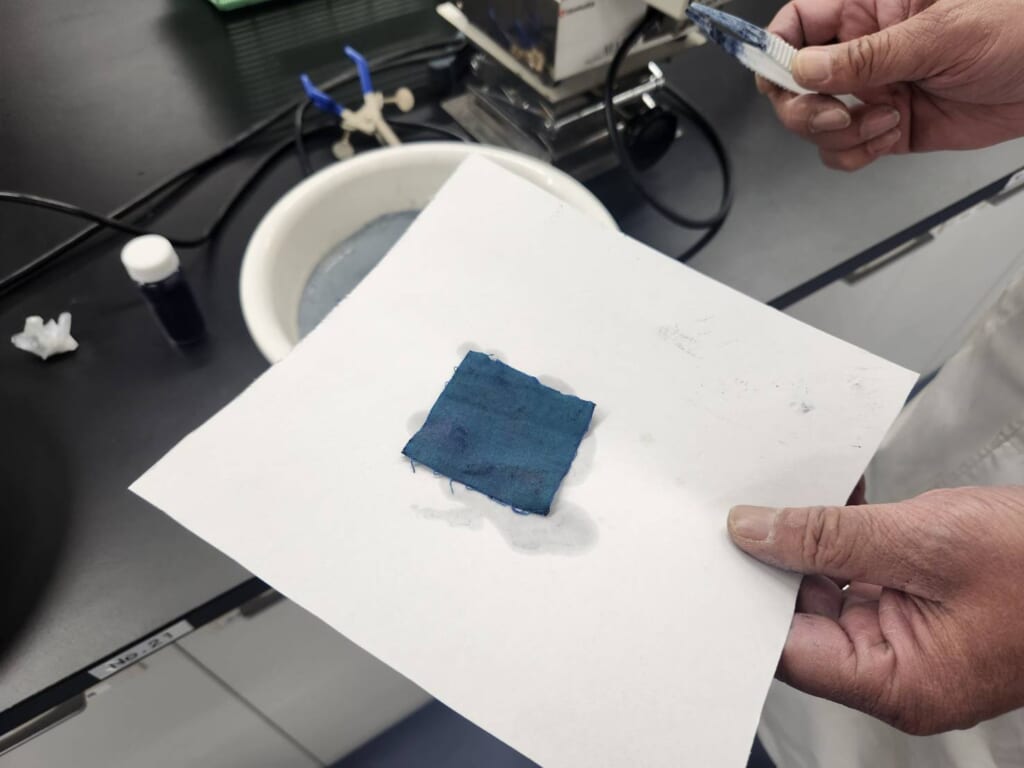

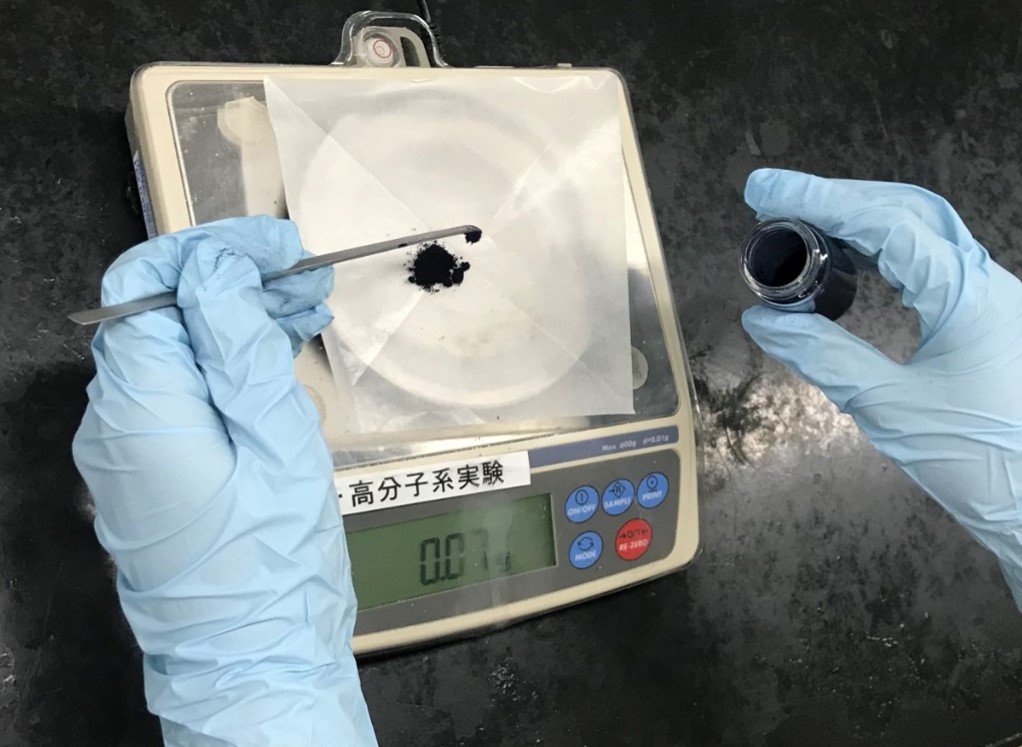

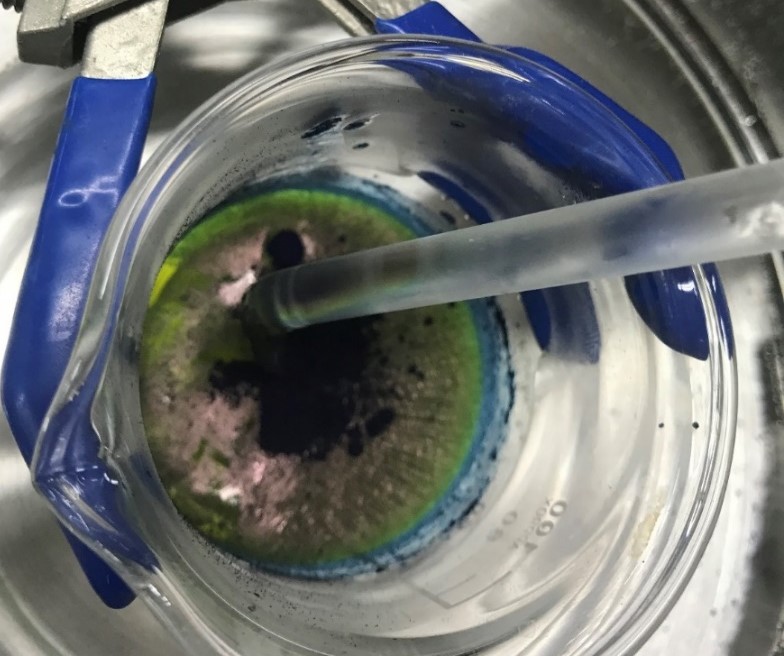

2025年2月15日(土)、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のエクセル2にて、中学生・高校生を対象にしたワークショップ「~古代エジプトでも染色をしていた?~布を染めるための化学と生物」が開催されました。当日は「『インジゴ染料』で探る、色と化学の仕組みを学ぼう!」をテーマに、インジゴ成分を用いた染色実験を行いました。教えてくださったのは立命館大学 生命科学部 花﨑知則教授、武田陽一教授、金子光佑講師の3人の先生方です。

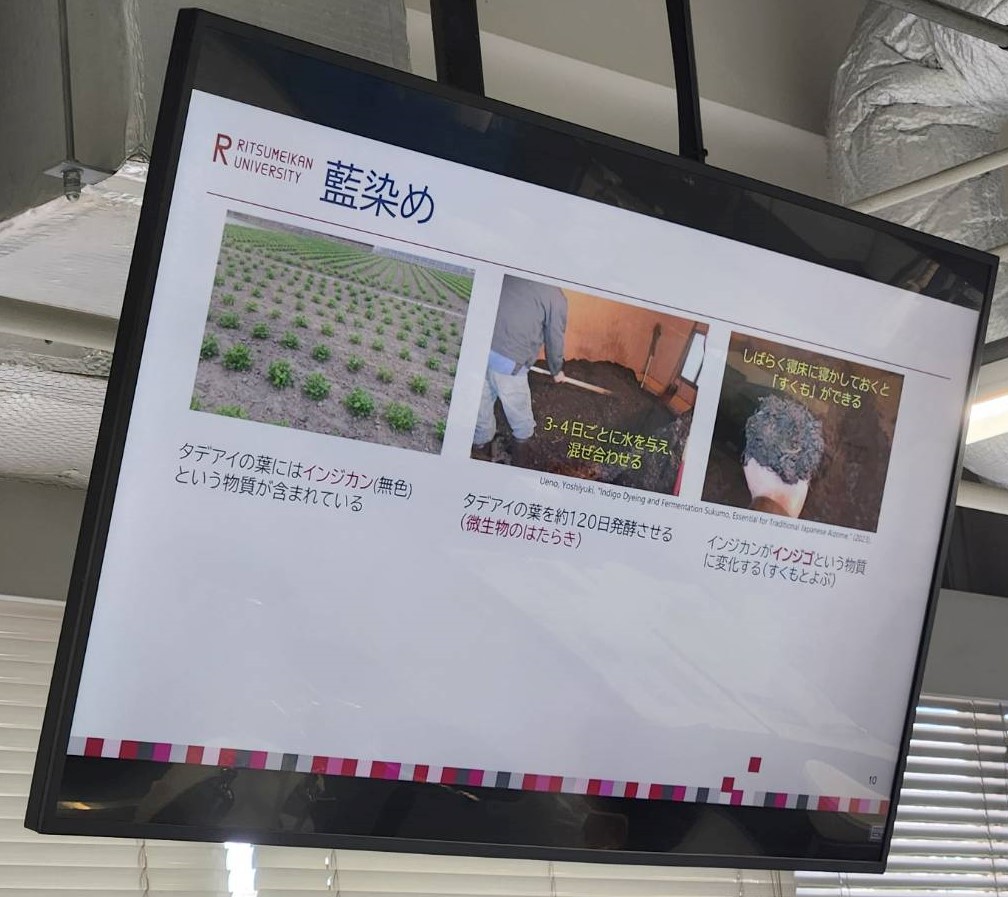

人類は古くから、自然界にある植物や鉱物を使って布に色を付ける工夫をしてきました。その一つが長い歴史を持つ染色技法「藍染め(あいぞめ)」です。藍染めに使われるインジゴ成分は植物由来で、歴史は非常に古く、古代エジプト、インド、中国などでも使用されていました。日本でも独自の発展を遂げ、江戸時代には「ジャパンブルー」として世界的に知られるほどの美しい青を生み出したそうです。

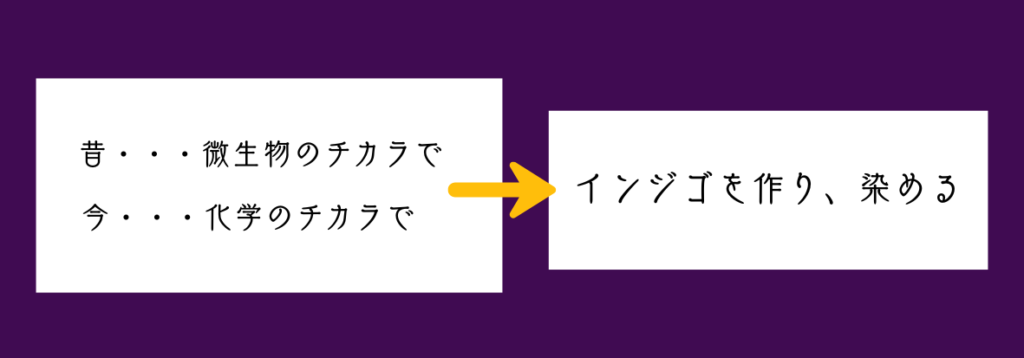

昔は、タデアイの葉を育て収穫し、乾燥、発酵(微生物のはたらき)・・・と長い工程を経て染料が作られました。この伝統技法は、自然の力と職人の経験と技術が重要な役割を果たしていました。今は化学の力で「インジゴ」という染料を作っています。今回はこの染料を使ってミニエコバックの染色をおこないました。

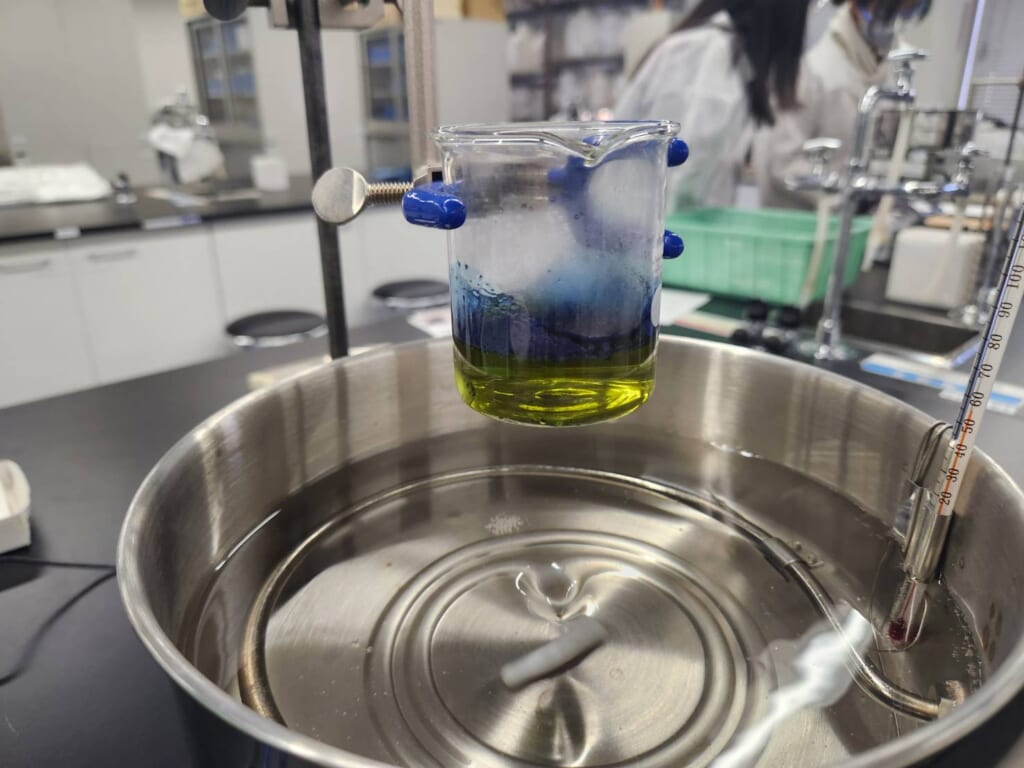

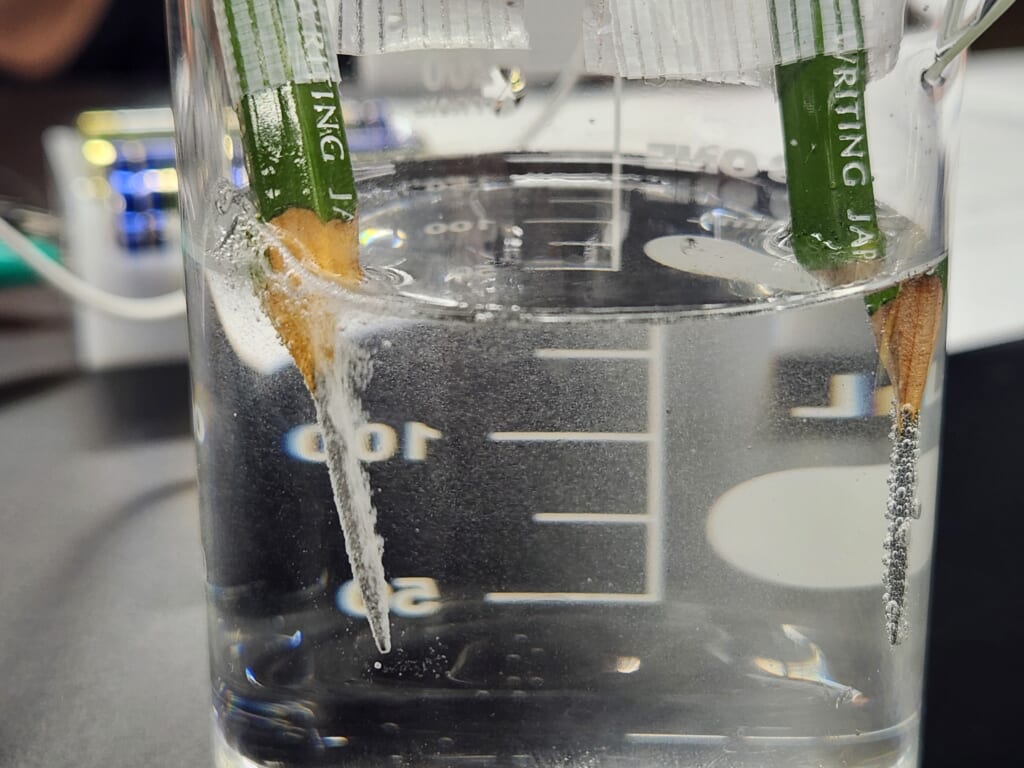

布をインジゴの水溶液にを浸け3分間染めます。布を取り出し、大判ろ紙上に広げると空気で酸化し色が変わり始めます。

小さな布で実験した後はエコバッグに挑戦です。浸けているときは緑色だった布が、あら不思議!空気に触れると青色に変化しました。

大判ろ紙の上に布を広げ、乾かす作業(風乾と言います)を経て、世界に一つだけのエコバッグが完成しました。

皆さんは今回、緑色だった布が空気に触れた時、鮮やかな青に変わるという現象を化学で学びましたが、昔の人たちは、まるで魔法のように感じたのではないでしょうか。このような素敵な色に染まる技法を残してくれた古(いにしえ)の人に感謝し、現代の私達が伝統を引き継いでいきたいですね。

立命館大学 生命科学部 花﨑知則教授、武田陽一教授、金子光佑講師から学べる!

~ 古代エジプトでも染色をしていた!? ~

中高生のみなさん!

『インジゴ染料』で探る、色と化学の仕組みを学ぼう!

人類は古くから、自然界にある植物や鉱物を使って布に色を付ける工夫をしてきました。

その一例が『藍染め(あいぞめ)』です。

藍染めに使われるインジゴ成分は植物由来で、長い歴史を持つ染色技法の一つとして知られています。

今回のプログラムでは、現代の化学の力を活用し、藍染めと同じインジゴ成分を用いた染色実験を行います。実際に『インジゴ染料』を使ってミニエコバックを染めてみよう!

また、実験で染色したミニエコバッグは持ち帰ることができます!

この実験を通して「色」と「分子」との不思議な関係、そして昔の人々の生活を活用する知恵、現代の人々の化学を活用する知恵を感じてください。

【開催日】2025年2月15日(土)9:30~11:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC) エクセル2学生実習室1

【対象年齢】中学生・高校生

【定員】15名(先着順)

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具、汚れても良い服装

【お申込み】(会員登録不要)※お申込み期間:1月20日(月)10:00~2月3日(月)12:00(先着順)

https://forms.gle/6132MA5htVvQMXRZ9

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

※本企画は、環びわこ大学・地域コンソーシアムの理系人材育成体験プログラム募集事業の助成を受けて実施しています。

プロフィール

花﨑 知則教授

所属学科 /生命科学部 応用化学科

研究室 / 有機材料化学研究室

学位 / 博士(工学)

専門分野 / 有機材料化学

↓花﨑教授について詳しく知りたい方はこちら↓

https://www.ritsumei.ac.jp/lifescience/achem/hanasaki/index.html

武田 陽一教授

所属学科 /生命科学部 生物工学科

研究室 / 生体分子化学1研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野 / 糖鎖生物学、糖質化学

↓武田教授について詳しく知りたい方はこちら↓

https://www.ritsumei.ac.jp/lifescience/skbiot/bmclab/index.html

金子 光佑講師

所属学科 /生命科学部 応用化学科

研究室 / 有機材料化学研究室学位 / 博士(工学)

専門分野/ 有機材料化学

(骨の中で)はたらく細胞 in BKC

- 開催日時

- 2025年 3月8日(土)13:00~15:00

- 申込締切日

- 2025/02/03

本プログラムは終了しました。ご参加いただきありがとうございました!

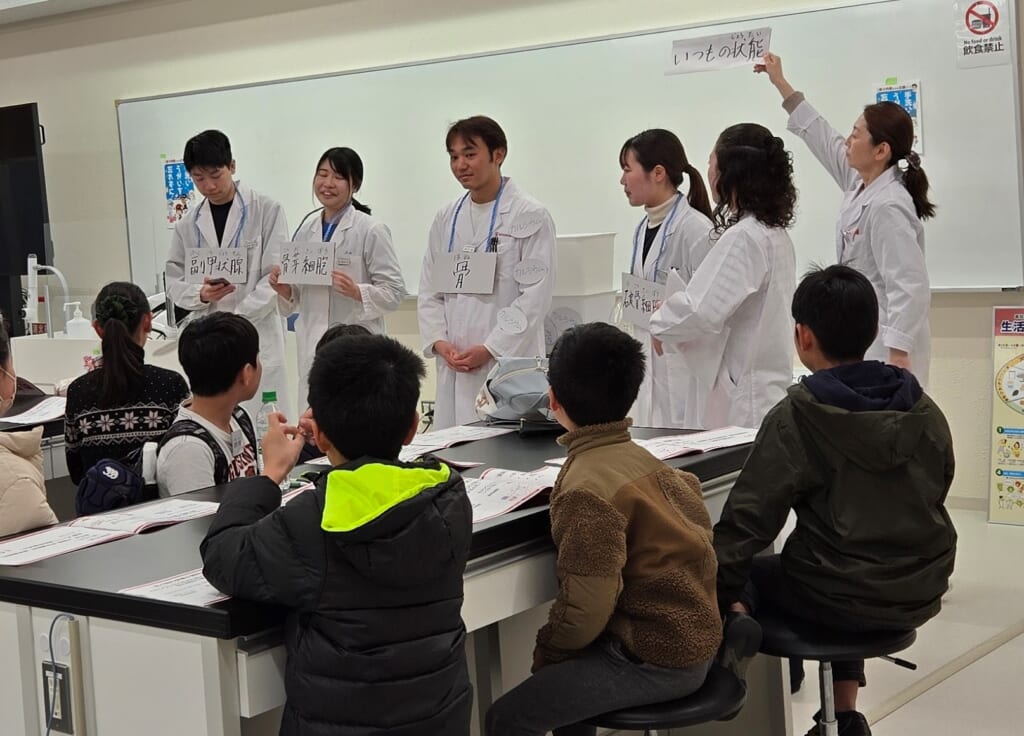

2025年3月8日(土)、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のコラーニングハウスII 3F 食科学実習室にて、小学生~中学生を対象にしたワークショップ「(骨の中で)はたらく細胞 in BKC」が開催されました。立命館大学 食マネジメント学部教授の増山律子先生と食マネジメント学部の学生が、骨のこと、細胞のことを教えてくれました。

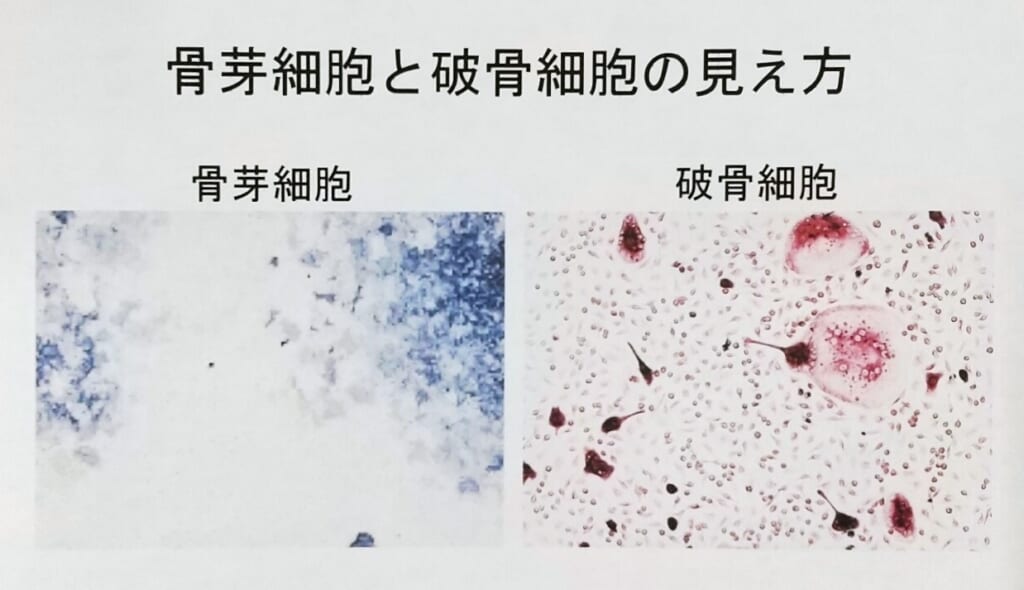

はじめに大学院生が、骨をつくる「骨芽細胞」と壊す「破骨細胞」の働きをお芝居で教えてくれました。つくる細胞(骨芽細胞)と壊す細胞「破骨細胞」に扮した学生さんが、この2つの細胞が協力して骨を健康に保つために働いているということ、丈夫な骨を作るには栄養が大事なことを表現してくれました。

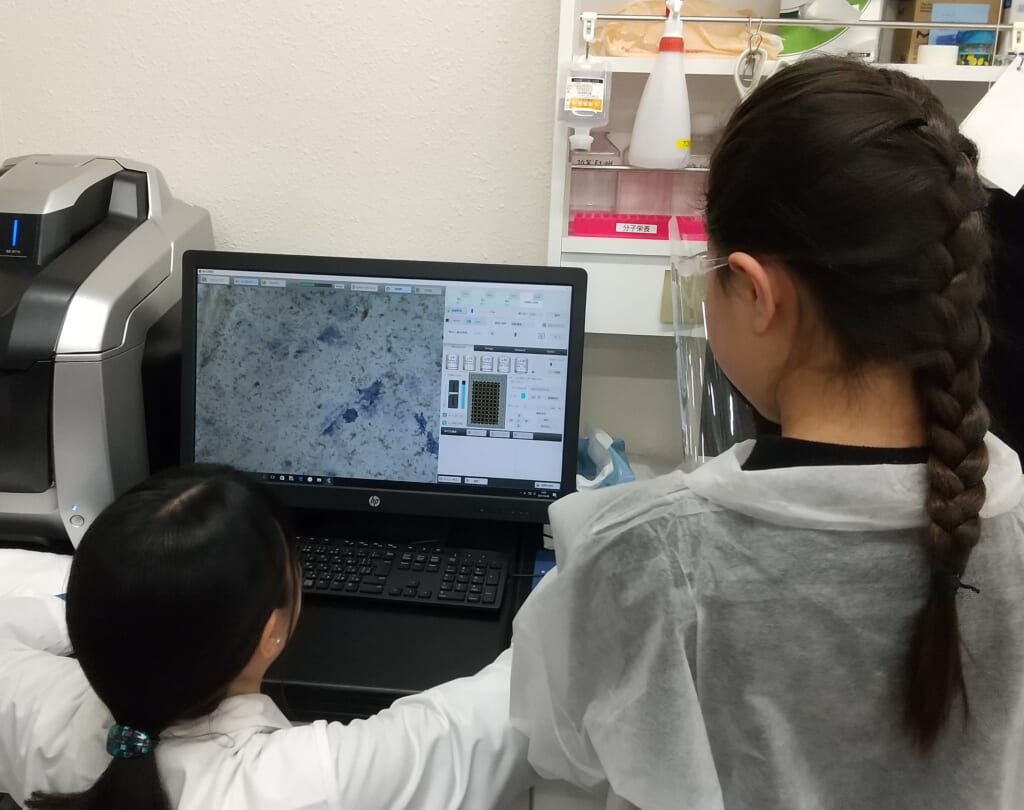

次は、いよいよ「2種類の培養細胞を染めてみよう」の実験です。皆さん、簡易白衣を着て気分はすっかり研究者!

実験は、次の手順で行いました。

- ピペットを使って培養液を除く

- 骨芽細胞用の染色液 0.1mLを細胞に加える

- 破骨細胞用の染色液 0.1mLを細胞に加える

- 10分後に顕微鏡観察、写真撮影

顕微鏡を覗いた皆さんからは、「見える!」と喜びの声が聞こえてきました。

骨芽細胞と破骨細胞の違いがハッキリ見えた人も、そうでなかった人も、自分の実験を顕微鏡で見るというのは貴重な経験だったと思います。新しい世界へ、一歩足を踏み入れることができましたね。

今回使用した顕微鏡のうちの一つは、なんと高級外車1台分のお値段だとか!?実験では高価な機器や壊れやすい道具を使うこともあるため、それらを丁寧に扱うことの大切さも学びました。

熱心にお話を聞く様子や真剣に実験に取り組む姿に、増山律子先生から「今日は、皆さん素晴らしい研究者でした。」というお褒めの言葉をいただきました。将来、参加者の中から研究者が誕生するかもしれませんね。

最後に、丈夫な骨をつくるには栄養がとても大事であることを教えていただきました。皆さんの普段の食事が骨をつくるのに影響しているので、これからも健康で楽しく暮らしていけるよう、好き嫌いなく食べて元気いっぱい過ごしましょう☆

立命館大学 食マネジメント学部 増山 律子教授から直接学べる!

~つくる細胞 VS 壊す細胞!~

私たちの体を支える「骨」。実は、大人になっても骨は毎日生まれ変わっているんです!

古い骨を壊す細胞と、新しい骨を作る細胞が、それぞれの役割を果たしながら働いています。

この仕組みが、私たちの体の中で常に続いています。

これら細胞は食事からとる栄養によって活発になったりします。

では、どんな栄養をどのように摂取すれば細胞が元気に働くのでしょうか?

実験を通して、一緒に確かめてみましょう!

💡プログラム内容💡

色んな条件で細胞を育てて、染めてみよう!

どんな環境だと細胞が元気に働くのか?大学の研究室で実験しながら確かめてみよう。

普段は入れない研究室で、研究者気分を味わえる特別な体験ができます!!

さらに「はたらく細胞クイズ」で細胞のことをもっと詳しく知ろう。

細胞の変化をみて、どんな栄養状態だったか予想してみよう!

クイズの答え合わせもして、みんなで確認します。

骨の細胞についてもっと深く考えて、楽しく学びましょう。

【開催日時】2025年3月8日(土)13:00~15:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)コラーニングハウスII 3F 食科学実習室

【対象年齢】小学4年生~6年生、中学生

【定員】20名

【参加費】1,000円 (別途材料費:500円〕

※当日は現金で参加費、材料費合わせて1,500円をご用意ください

※お釣りのご用意はございませんのでご注意ください。

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください。

【お申込み】(会員登録不要)※お申込み期間:1月20日(月)10:00~2月3日(月)12:00(先着順)

https://forms.gle/6132MA5htVvQMXRZ9

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

プロフィール

担当教員:増山 律子 教授

所属/食マネジメント学部 食マネジメント学科

学位/博士(農学)

専門分野/骨・ミネラル代謝学、栄養学

↓増山教授について詳しく知りたい方はこちら↓

https://www.masuyama-lab.com/cont2/37.html

さわって楽しい科学実験

- 開催日時

- 2025年3月2日(日)10:00~11:30

- 申込締切日

- 2025/02/03

本プログラムは終了しました。ご参加いただきありがとうございました!

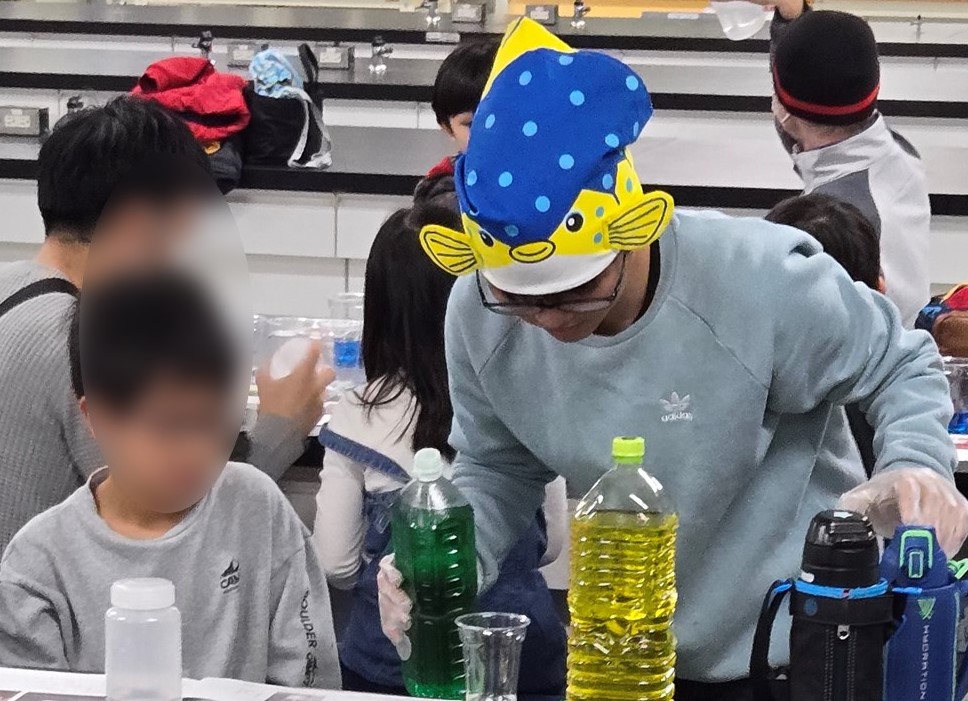

2025年3月2日(日)、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のバイオリンク2階にて、小学生を対象にしたワークショップ「さわって楽しい科学実験」が開催されました。

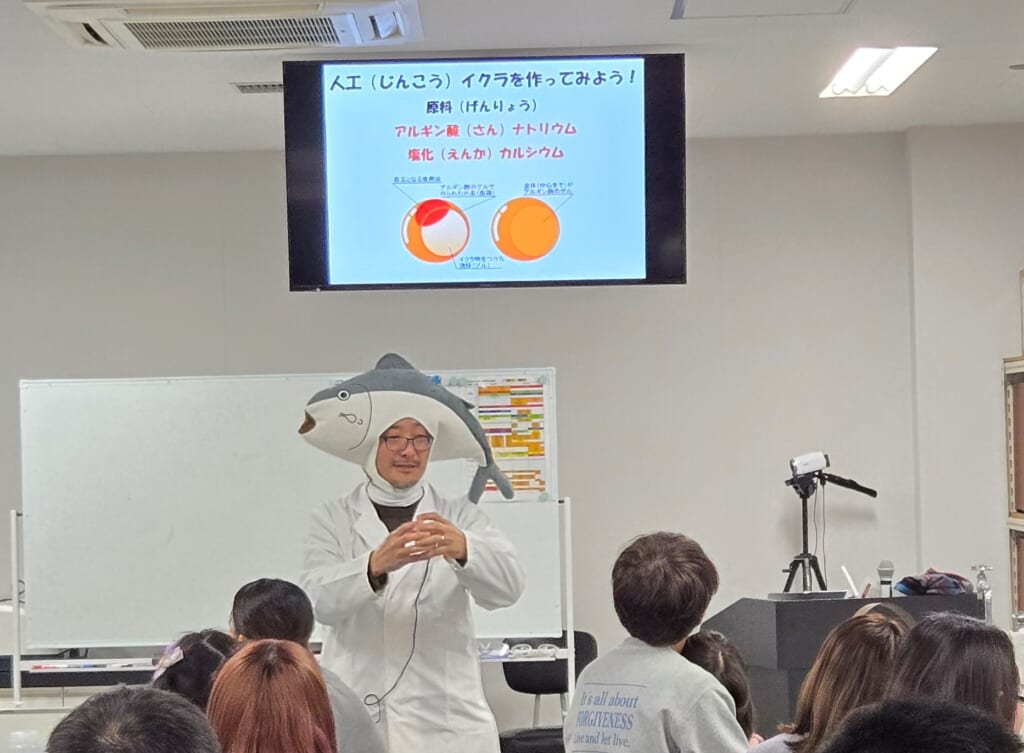

当日は、「~ぷにぷにスライム&ぽんぽんスーパーボール ぷちぷちイクラも全部作っちゃおう!~」というテーマで、立命館大学 生命科学部の長澤教授と生命科学部の学生が、科学の不思議を教えてくれました。

鮭のかぶりものをした長澤先生と、ハコフグの帽子をかぶった立命館のさかなクンは、小学生に大人気♪

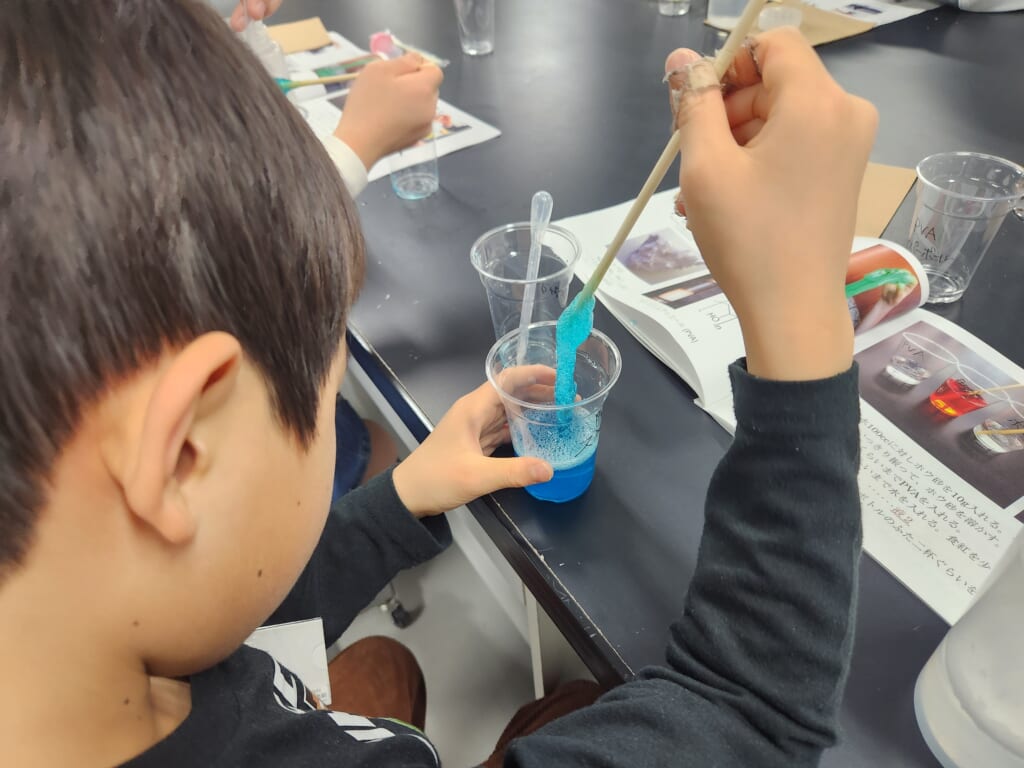

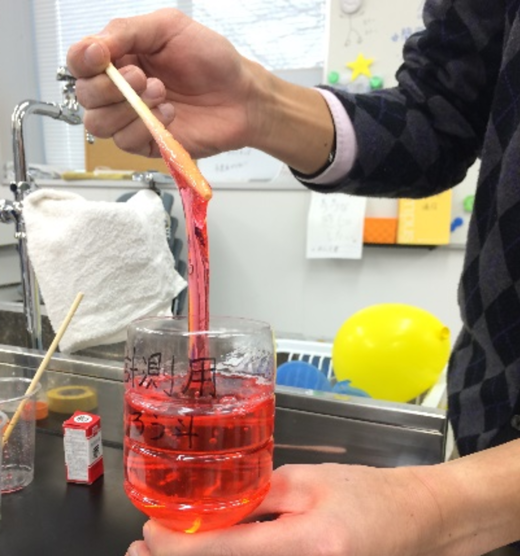

はじめに、スライムとスーパーボールを作りました。なんと、この2つ、同じ材料で作ることができるんです!

どちらもポリビニルアルコール(洗濯のり)とホウ砂という材料を使います。洗濯のりの濃さを変えるとスライムになったり、スーパーボールになったりします。

コップに材料を注ぎ、かき混ぜている姿は科学者のよう!

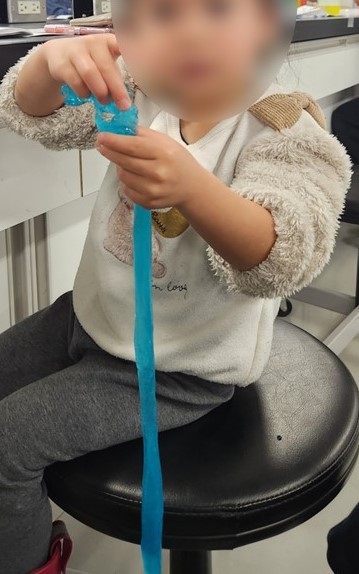

ビヨ~ンと伸びるスライムや、お店で売っているようなスーパーボールが出来て大喜び!でも・・・、液体のままでスライムにならないものもあったり、スーパーボールが思ったほど跳ねなかったり、というお友達も・・・。しかし科学者は失敗から新しい発見をするのです!どうすれば理想の状態になるのか(例えば、 食塩の量を調整する、材料の配合を変えるなど)、今回上手くいかなかった皆さんもいろいろ試してみてくださいね。

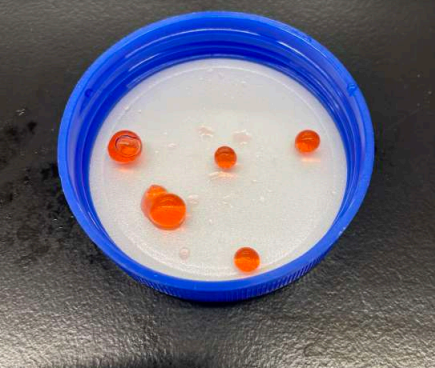

さて、次は「人工いくら」の実験です。人工いくらってどうやって作るのかな~?という皆さんのギモンに、まずは、鮭に扮した長澤先生から説明がありました。

人工いくらを作るには、「アルギン酸ナトリウム」と「塩化カルシウム」という少しむずかしい名前の材料を2つ使います。

色をつけたアルギン酸ナトリウム水溶液をスポイトを使って塩化カルシウム水溶液に、一滴ずつ落とします。あら不思議、いくらのようなぷちぷちの丸い粒ができました。

今回の科学実験を通して、実験の楽しさと難しさを感じたのではないでしょうか。皆さん!これからも身の回りにあるギモンやフシギに注目してみてください。きっとその先に新しい世界が広がっていますよ。

立命館大学 生命科学部 長澤教授と一緒に学ぼう!

~ぷにぷにスライム&ぽんぽんスーパーボール ぷちぷちイクラも全部作っちゃおう!~

自分でスーパーボールやいくらを人工的に作ったり、みんな大好きスライムも作っちゃおう♪

みんなで科学に楽しく触れてみよう。

💡プログラム内容💡

スライムとスーパーボール、実は同じ材料で作れるんです。

ポリビニルアルコール(洗濯のり)とホウ砂の2つを使って作ろう♪

洗濯のりの濃さを変えると

ぷにぷにスライムになったり、ぽんぽん跳ねるスーパーボールになったりします。

どんな違いがあるのか、一緒に実験してみよう!

人工いくらってどうやって作るのかな?

少しむずかしい名前の材料を2つ使って、スポイトでポタポタ落とすと・・・。

色をつけると、ほんものみたいないくらができます!

なんでいくらの形になるんだろう??

不思議な科学のひみつを楽しく学んでみよう♪

【開催日時】2025年 3月2日(日)10:00~11:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)バイオリンク2F 学生実習室3

【対象年齢】小学1年生~小学4年生(保護者同伴可)

【定員】20名

【参加費】1,000円(別途材料費:500円)

※当日は現金で参加費、材料費合わせて1,500円をご用意ください。

※お釣りのご用意はございませんのでご注意ください。

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要)※お申込み期間:1月20日(月)10:00~2月3日(月)12:00(先着順)

https://forms.gle/5BCq7nkSL4rFEsWJ7

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

プロフィール

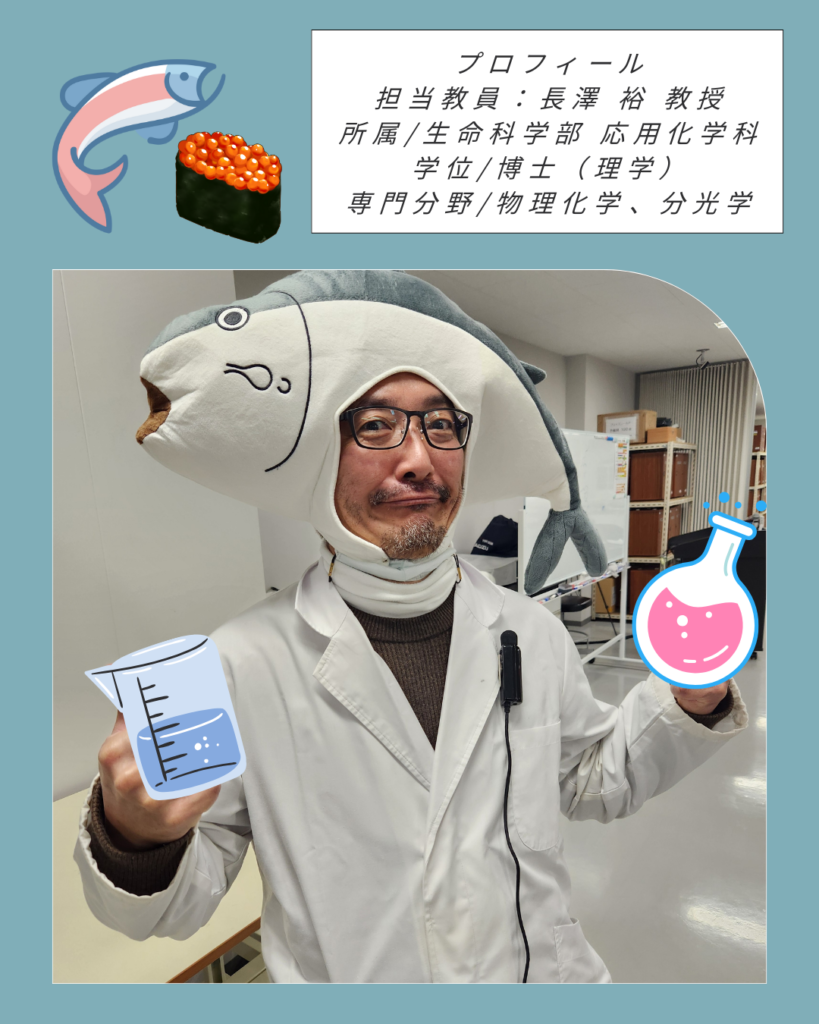

担当教員:長澤 裕 教授

所属/生命科学部 応用化学科

学位/博士(理学)

専門分野/物理化学、分光学

↓長澤教授について詳しく知りたい方はこちら↓

https://www.ritsumei.ac.jp/lifescience/achem/laserpc/

ふうせんロボットアームをつくろう

- 開催日時

- 2025年3月1日(土)13:00~15:00

- 申込締切日

- 2025/02/03

本プログラムは終了しました。ご参加いただきありがとうございました!

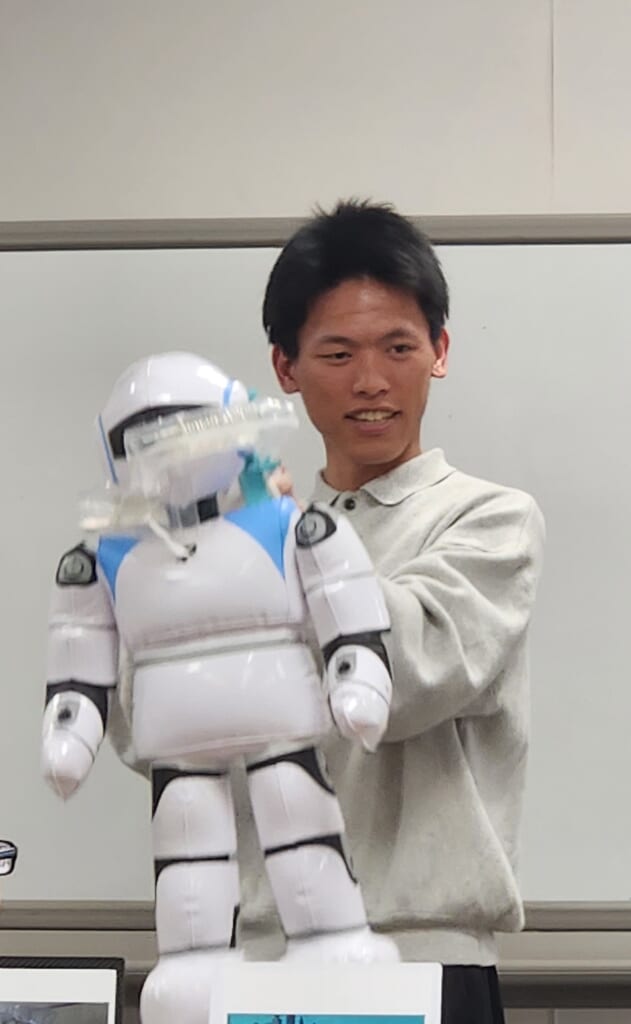

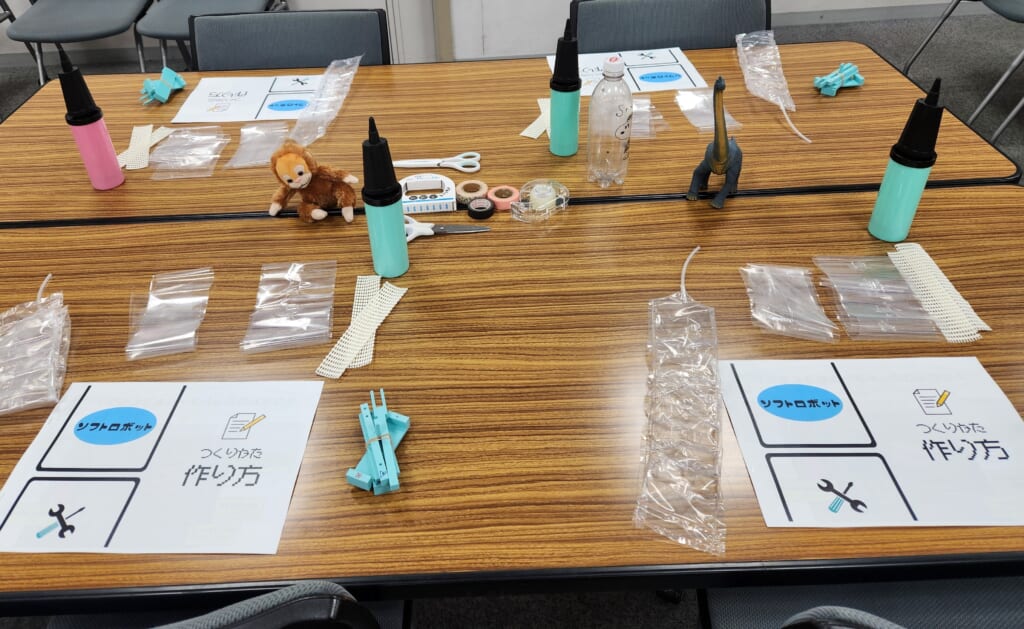

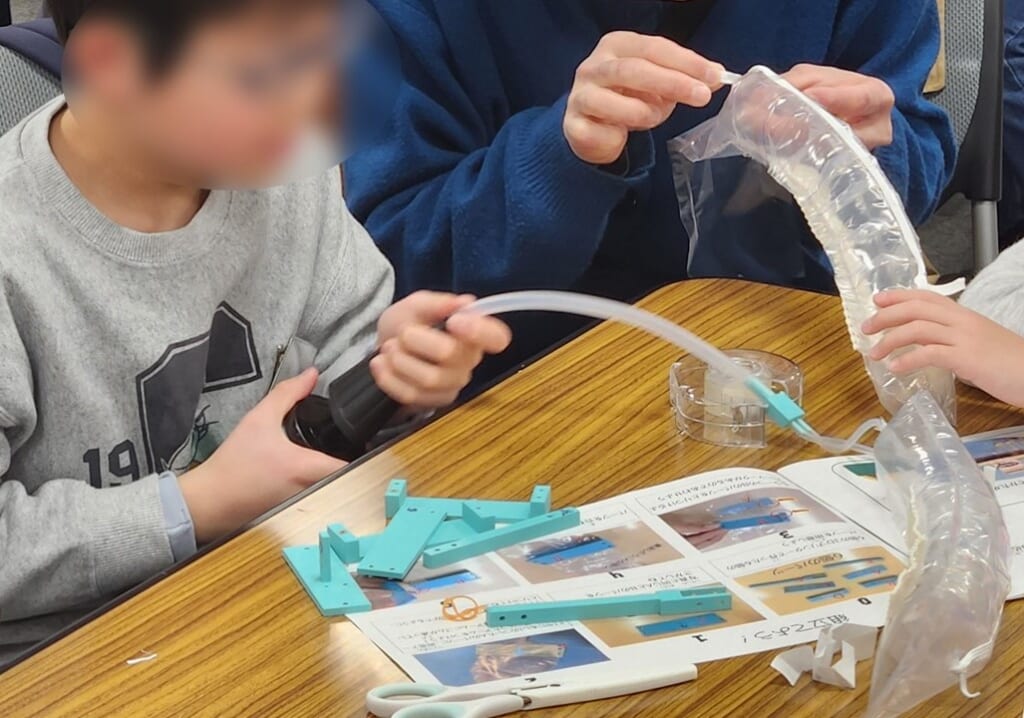

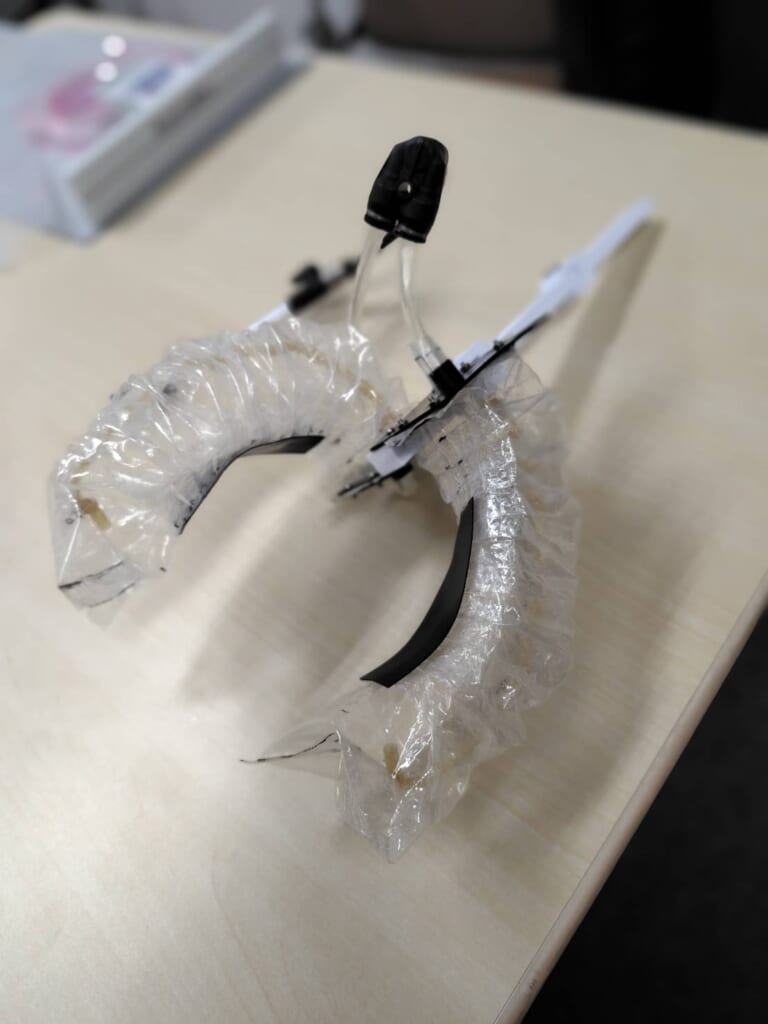

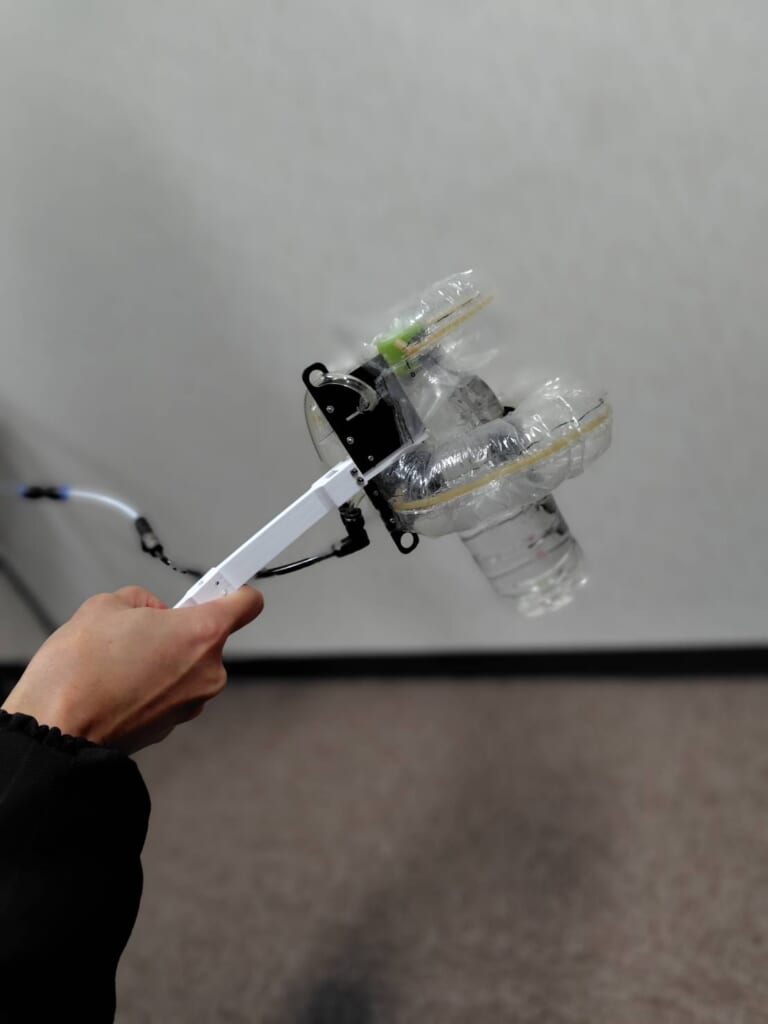

2025年3月1日(土)、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のエポック立命21の会議室にて、小学生・中学生を対象にしたワークショップ「ふうせんロボットアームをつくろう」が開催されました。当日は、立命館大学ロボティクス学科の平井慎一教授と佐竹祐紀助教に、ソフトロボットの仕組み、ロボットが私たちの生活でどう役立つのかを教えていただきました。

皆さん、ロボットといえばどんなものを想像しますか?ガンダムのような頑丈な巨大ロボット、それとも床をきれいにしてくれる自動掃除ロボット?または、ドラえもんのようなネコ型ロボット?

今回のワークショップでは、「ソフトロボット」というやわらかいロボットの一種である「ふうせんロボット」を作製しました。平井先生からは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するベイマックスもソフトロボットの一種であることが紹介されました。

今回作製したのはロボットの手の部分「ロボットハンド」です。空気を使ってモノをつかむロボットです。このような材料や道具を使って作製していきます。

手順書を見ながらパーツを取り付けたり、チューブを通したり、ネジでとめたり・・・。細かい作業工程がたくさんあります。

最終的な目標は、「ロボットハンドでペットボトルをつかむこと」でしたが、空気が十分に入らなかったり、繊細な素材のため穴が開いてしまったりして、ペットボトルをつかむまでには至らないこともありました。工程が多く難しい作業でしたが、皆さん最後まであきらめずに自分のロボットアームを完成させることができました。

今回ソフトロボットの仕組みを学んだことで、身近にこんなロボットがあったら便利だな、誰かの役に立つロボットって何だろう、と考えるきっかけになったかなと思います。

ロボットの可能性も皆さんの可能性も無限大∞!これからも自分の力を信じて、いろいろなことに挑戦してくださいね。失敗を恐れずに、次の挑戦に向けて進んでいきましょう!将来、皆さんの作るロボットが、工場や医療現場もしくは宇宙で活躍する日が来るかもしれません。

立命館大学 理工学部 平井教授から直接学べる!

ふうせん×ロボット=未来の発明!?

空気の力で動くロボットアームを作ろう!

ロボットと言えば金属製のとても頑丈のものを想像すると思いますが、ソフトロボットは、ゴムやゲルなどのやわらかい素材でできたロボットなのです。

やわらかい素材でできたソフトロボットは、環境に合わせて形をかえたり、ぐにゃりと曲がることもでき柔軟な動きをすることで、物体を掴む事ができるのが特徴です。

このソフトロボットは世界中でたくさんの研究が進められています。

どんなふうに役立つのか、実際にソフトロボットの一種であるふうせんロボットを作って体感してみましょう!

💡プログラム内容💡

今回は、ソフトロボットの一つである「ふうせんロボット」の『ロボットハンド』を作ります。

ロボットの仕組みを学んで完成させましょう♪

『ロボットハンド』は空気を使ってモノを掴むことができます。

自分で工夫して世界に一つだけの「ソフトロボット」と作り出そう!

今回のソフトロボットの仕組みを学びながら、ロボットが私たちの生活でどう役立つのかを一緒に考えてみよう!

理工学の面白さやモノづくりの楽しさを体験しながら、将来の夢や可能性を広げてみよう♪

【開催日時】2025年3月1日(土)13:00~15:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)エポック立命21 会議室K309

【対象年齢】小学生・中学生 ※小学1年生~3年生は保護者同伴

【定員】20名

【参加費】1,000円(別途材料費500円)

※当日は現金で参加費、材料費合わせて1,500円ご用意ください。

※お釣りのご用意はございませんのでご注意ください。

【持ち物】筆記用具

【その他】汚れても良い服装でお越しください

【お申込み】(会員登録不要)※お申込み期間:1月20日(月)10:00~2月3日(月)12:00(先着順)

https://forms.gle/8JknUYLVXxYC76Bx7

お申込み完了について

事務局からの受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申込みが完了となります。

受付完了メールは、お申込みから3~4営業日以内にお送りいたします。

メールが届かない場合について

迷惑メールの設定によって、事務局からのメールが届かない場合がございます。

その際は、以下のドメインを受信許可に設定してください。

受信許可ドメイン

creotech.co.jp

※お申込み完了メールが届かない場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

プロフィール

担当教員:平井 慎一 教授

所属/理工学部 ロボティクス学科

学位/博士(工学)

専門分野/知能機械学・機械システム, 機械力学・制御, システム工学

↓平井教授について詳しく知りたい方はこちら↓

https://www.ritsumei.ac.jp/~hirai/

担当教員:佐竹 祐紀助教

所属/理工学部 ロボティクス学科

学位/博士(工学)

実験で見つけよう!薬のカタチの謎

- 開催日時

- 開催日時:2024年7月21日(日)10:00~12:00

- 申込締切日

- 2024/07/12

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

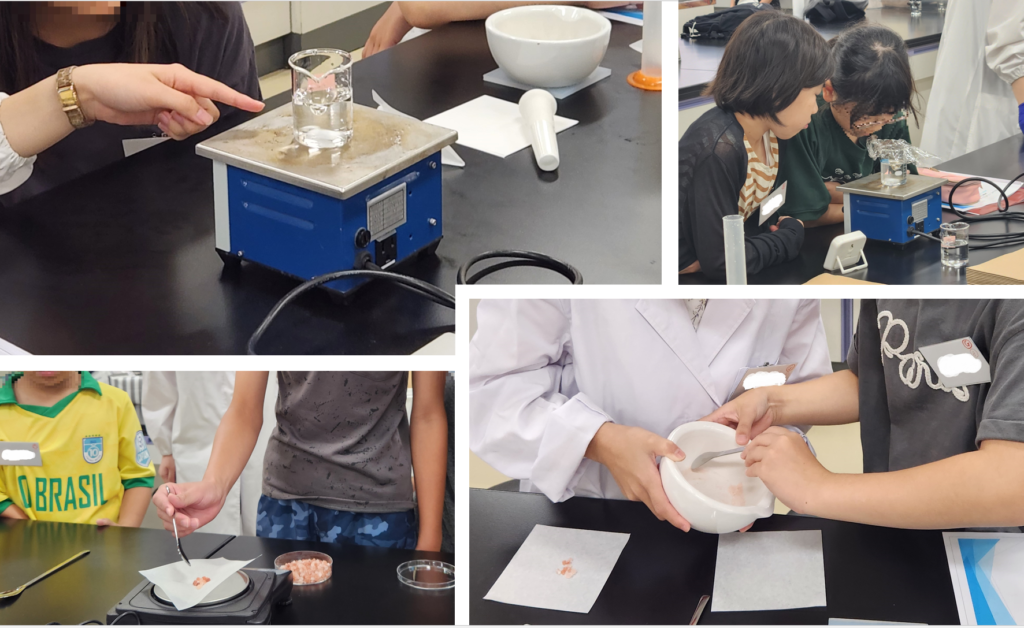

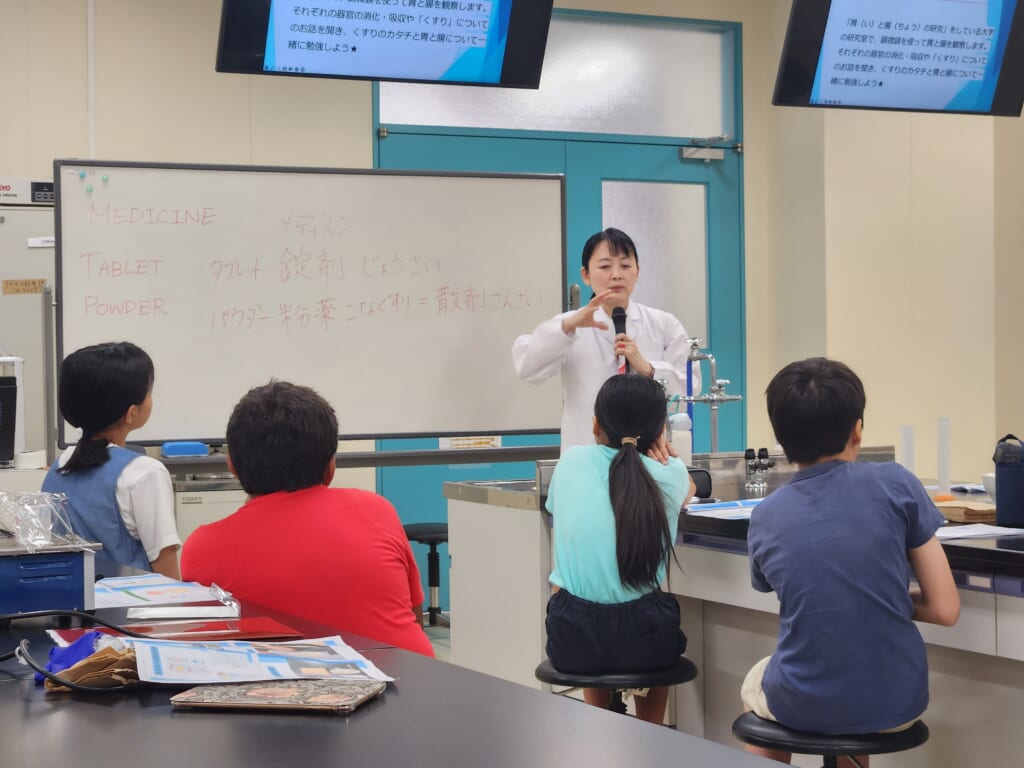

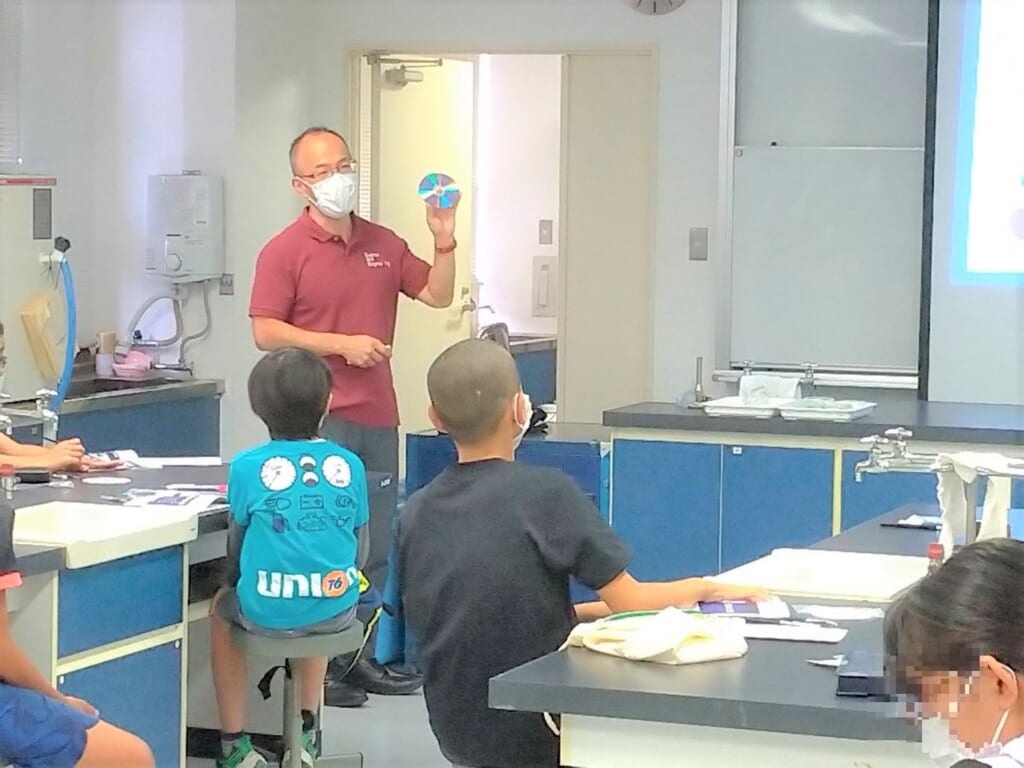

7月21日、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)にて、薬学部の天ヶ瀬紀久子教授と井上沙奈助教によるワークショップ「どうして『くすり』にはいろいろな形があるのか実験して考えてみよう!」が開催されました。小学4年生から中学生までの参加者が、実際の薬剤師になったような気分を味わいながら、薬のさまざまな形状とその役割について学ぶ貴重な体験をしました。

薬の溶け方を実験で確認!

粉状の薬と粒状の薬がどちらが溶けやすいかを実際に実験しました。初めて見る装置にも興味深々の様子。子どもたちは、薬がどのように体内で溶け、どの器官で吸収されるかを楽しく学びました。特に「薬は胃で溶けるものと腸で溶けるものがある」という発見には、みんな興味津々。実験を通じて、薬が患者の体に合わせた形で作られている理由を実感することができました。

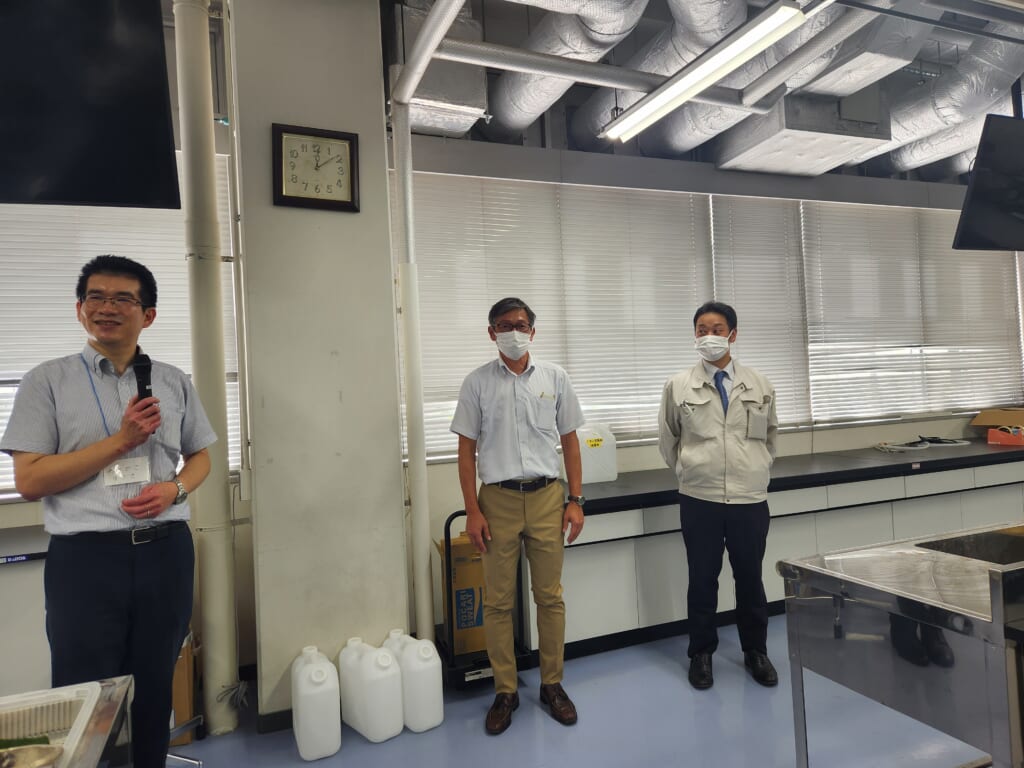

顕微鏡で「胃」と「腸」を観察!

さらに、大学の研究室を見学し、顕微鏡で実際の「胃」と「腸」を観察する時間もありました。消化・吸収のしくみを目の前で見ながら、薬が体内でどのように作用するかについての解説も行われました。このように、実験を通じて実際に体の中で薬がどのように働くのかを深く理解することができ、薬の世界に一歩足を踏み入れたような貴重な体験となりました。

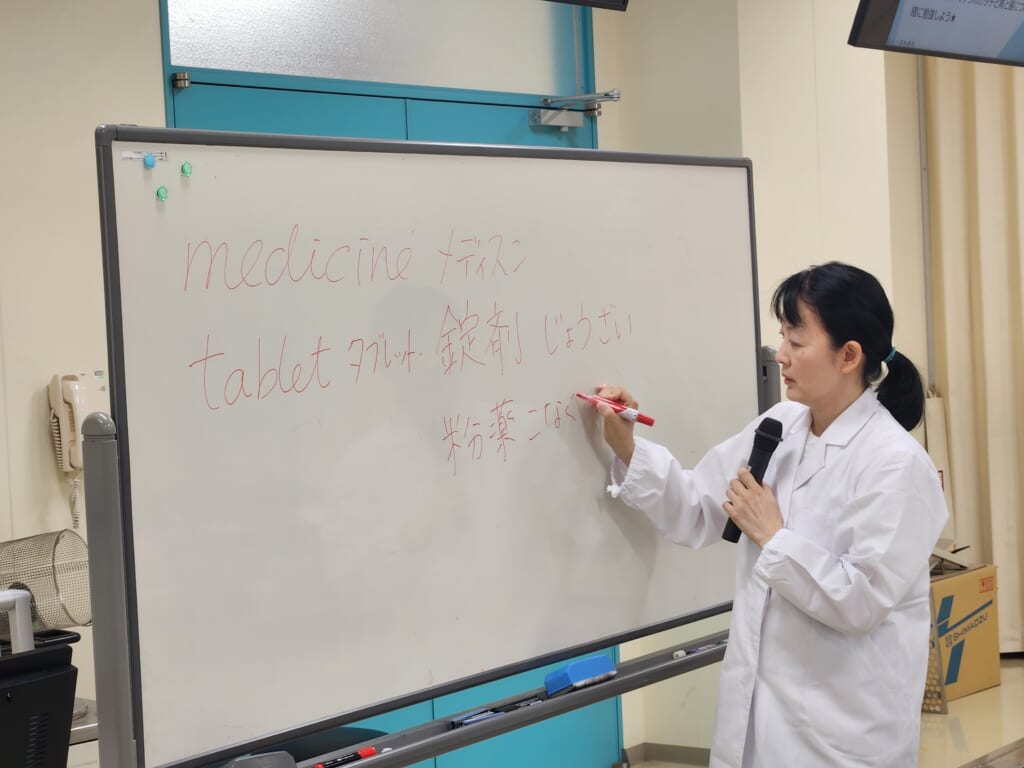

サイエンス英語にも挑戦!

「サイエンス英語」にも触れる時間があり、参加した子ども達は「drug(薬)」や「stomach(胃)」などの専門用語を学びながら、英語でのコミュニケーションにも挑戦しました。大学での学びの一端に触れ、将来の薬剤師や研究者としての夢を広げる素晴らしい機会になったのではないでしょうか。

薬の形状や体内での作用について学ぶことで、日常生活の中でも「薬」をより身近に感じることができたようです。また、実際の大学の研究室を見学することで、大学でどのような研究が行われているのかを知る貴重な機会ともなりました。

立命館大学 薬学部 天ヶ瀬紀久子 教授、井上沙奈 助教から直接学べる!

~どうして「くすり」にはいろいろな形があるのか実験して考えてみよう!~

みなさん、風邪をひいたときや頭が痛いときなど、1度は薬を飲んだことがありますよね。

「くすり」には、粉や丸くかたいもの、カプセルやシロップなど、さまざまな形があります。

どうしてさまざまな形があるのでしょうか❔ 実験を通して一緒に考えてみましょう☆彡

💡プログラム内容💡

粉の「くすり」と、粒の「くすり」、”どちらがとけやすいか❔” を実験で明らかにします。「くすり」には、胃(い)でとけるものと、腸(ちょう)でとけるものがあります。どうして薬によってとける場所が違うのか、実験を通して考えてみよう!実験では、サイエンス英語も少し勉強します☆

「胃(い)と腸(ちょう)の研究」をしている大学の研究室で、顕微鏡を使って胃と腸を観察します。それぞれの器官の消化・吸収や「くすり」についてのお話を聞き、くすりのカタチと胃と腸について一緒に勉強しよう★

【開催日】7月21日(日)10:00~12:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)サイエンスコア2階 実習室5北

【対象年齢】小学4年生~中学生

【定員】20名(先着順)

【参加費】無料

【持ち物】筆記用具、汚れても良い服装

【申し込みフォーム】(会員登録不要)

お申込みは締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。

※申し込み開始日:7/8(月)10:00~(先着順)

※事務局から受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申し込み完了とさせていただきます。受付完了メールはお申し込み後、3営業日以内にご連絡させていただきます。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

プロフィール

担当教員:天ヶ瀬 紀久子 教授

担当教員:天ヶ瀬 紀久子 教授

所属/薬学部薬学科

研究室/病態薬理学研究室

学位/博士(薬学)

専門分野/生物系

↓天ヶ瀬 紀久子 教授について詳しく知りたい方はこちら↓

夏休みエコサイエンスプログラム

- 開催日時

- 開催日時:2024年7月27日(土)10:00~12:00

- 申込締切日

- 2024/07/18

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

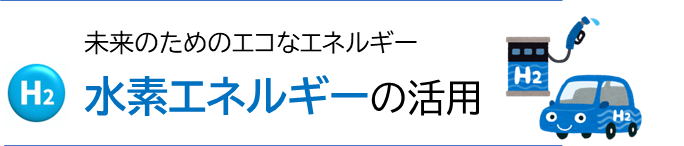

7月27日、立命館大学びわこ・くさつキャンパスにて、生命科学部の折笠有基教授による特別なエコサイエンスプログラム「鉛筆を使って水素を作ろう!電気分解実験にチャレンジ!」が開催されました。株式会社泉産業様の協力を得て、参加した子どもたちは本格的な実験を通じてエコなエネルギーの仕組みを学び、未来の環境問題について考えるプログラムを体験しました。

鉛筆を使って電流を塩水に流し、酸素と水素に分解する仕組みを体験しました。子どもたちは電気を通したときに生まれる泡の様子を興味深く観察し、プラス極とマイナス極で泡の出方が異なることに驚いていました。また、ポカリスエットを使った実験では、普段飲んでいる飲料水でも酸性とアルカリ性があることを確認し、実験結果の違いを楽しく学びました。

ガスバーナーと水素バーナーを使って、CO2(二酸化炭素)の排出量を比較する実験が行われました。温暖化の原因となるCO2がどのくらい出るのか、目の前で測定し、水素ガスのエコなエネルギーとしての可能性を実感しました!水素の車も最後には走らせどのような仕組みで動いているかを学びました。

実験の後は、折笠教授の研究室を見学。普段見ることのできない大学の実験施設や研究の現場を直接見学することで、科学者の仕事やエコサイエンスの最前線に触れることができました。将来の夢や学びに対する興味を広げる事ができました。

まなび@R×折笠先生×株式会社泉産業

立命館大学 生命科学部 折笠有基教授から直接学べる!

~ 鉛筆を使って水素を作ろう!電気分解実験にチャレンジ! ~

\この夏、立命館大学生命科学部の折笠教授による特別なエコサイエンスプログラムを開催/

一般高圧ガス総合充填プラントを取り扱う「株式会社泉産業」様のご協力を得て、エコとサイエンスの魅力を楽しく学べるプログラムをお届けします。

株式会社泉産業様HP:株式会社泉産業|京都市内唯一の一般高圧ガス総合充填プラントを持つ産業商社 (izumi-ib.co.jp)

゜〇゜●プログラム内容●゜〇゜

水の電気分解とは、水を電気の力で酸素と水素に分解することです。このとき、酸性とアルカリ性の水ができます。

水の中に電流を通すと、どのようにして酸素と水素が生まれるのかな?自分の目で確かめてみよう!!

そして、作り出した水素を使ってプロペラを回す実験を行います★水素のパワーを体感しよう!

みなさんも「地球温暖化」という言葉を1度は聞いたことがありますよね。地球温暖化によって私たちの未来は様々な問題に脅かされています⚡地球温暖化をストップさせるためには、どうしたらいいのでしょうか❔

今回、ガスバーナーと水素バーナーを用いて、温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)の出る量を測り、どちらがエコなエネルギーか確かめてみます★また、太陽電池と水の電気分解キットを動かして、実験用の燃料電池を使って発電も体験します!

折笠教授の授業と盛りだくさんの実験で、エコなサイエンスの世界へ踏み出そう!たくさんのお申し込みをお待ちしています☆

【開催日時】7月27日(土)10:00~12:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC) エクセルⅡ 1階 学生実習室②

【対象年齢】小学4年生~中学生 ※小学1~3年生の方は保護者同伴でご参加いただけます。

【定員】15名(先着順)

【受講費】

●持ち物:筆記用具

●その他:

【申し込みフォーム】(会員登録不要)

お申込みは締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。

※申し込み開始日:7/8(月)10:00~(先着順)

※事務局から受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申し込み完了とさせていただきます。受付完了メールはお申し込み後、3営業日以内にご連絡させていただきます。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

※本企画は、環びわこ大学・地域コンソーシアムの理系人材育成体験プログラム募集事業の助成を受けて実施しています。

プロフィール

担当教員:折笠 有基 教授

所属学科/生命科学部応用化学科

研究室/無機電気化学研究室

学位/博士(人間・環境学)

専門分野/無機化学、電気化学

↓折笠教授について詳しく知りたい方はこちら↓

ものを冷やす物質を使って低温の世界をのぞいてみよう!

- 開催日時

- 開催日時:2024年7月27日(土)14:00~15:30

- 申込締切日

- 2024/07/18

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

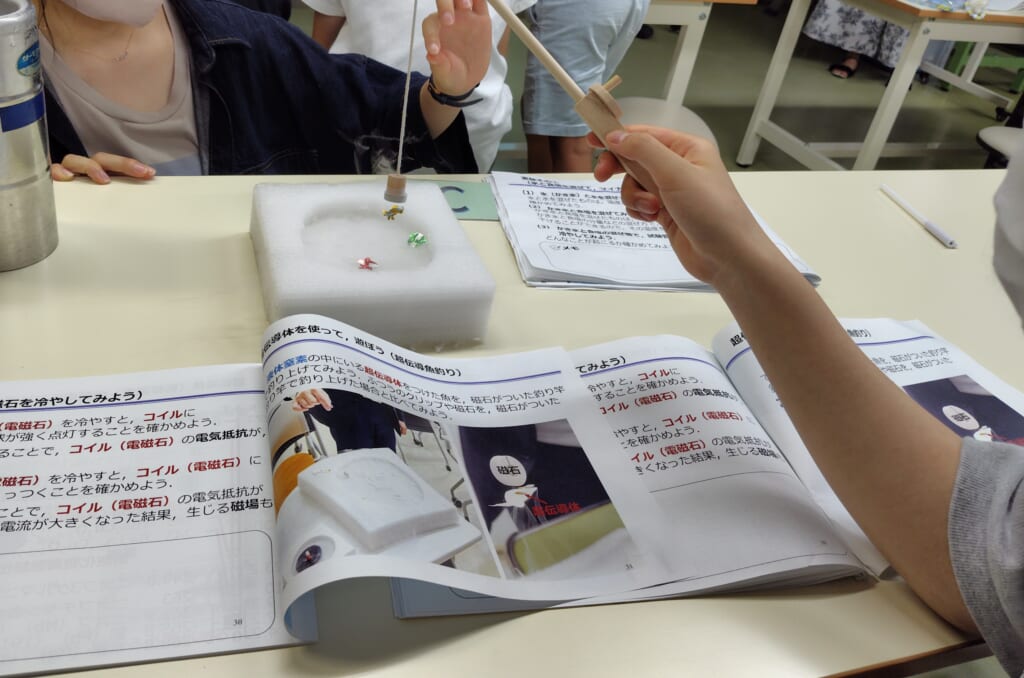

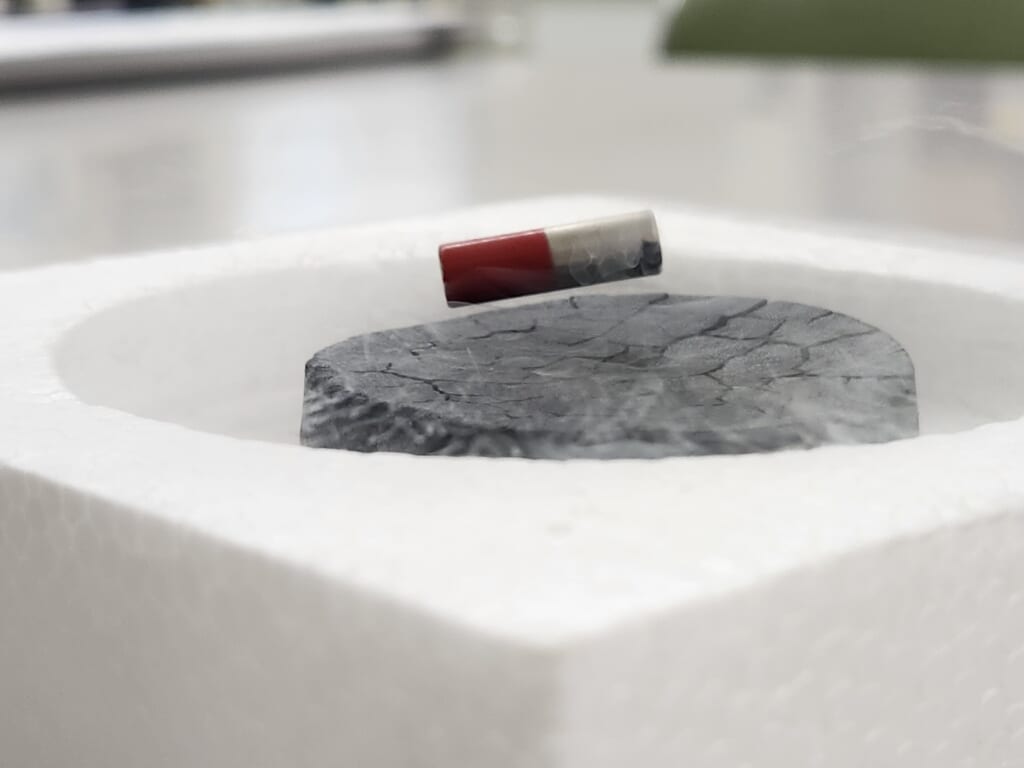

7月27日、立命館大学びわこ・くさつキャンパスで、理工学部の滝沢優教授と平井豪講師による特別ワークショップ「マイナス196℃で超伝導!びっくり不思議体験」が開催されました。株式会社泉産業様の協力を得て、実験を行いました!

氷と食塩を使った実験をしました!かき氷に食塩を入れて混ぜる事で、食塩が氷と反応し温度が0℃以下に下がり、水や食塩水が-(マイナス)になっていく様子を観察しました。

液体窒素を使用した実験!

液体窒素を使った実験もおこないました。普段は見ることができない特別な液体窒素を使い、酸素ガスの液化やコイルの電気抵抗がどのように変化するかを観察しました。冷やすことで物質が電気を通しやすくなる「超伝導」の仕組みを学び、これにより磁石が浮く様子を目の当たりにしました。また酸素をいれた試験管を液体窒素の中にいれて冷やすとどうなるか?に二酸化炭素でも同様に実験をしました!

最後はみんなでさなか釣りゲームをしました!

超低温で冷やされた超伝導体の上に磁石を置くと、なんと磁石が浮いてしまうのです。この現象に驚きつつも、参加者たちはさらに磁石で魚釣りゲームを楽しみました。

立命館大学 理工学部 滝沢優 教授、平井豪 講師から直接学べる!

マイナス196℃で超伝導!びっくり不思議体験

一般高圧ガス総合充填プラントを取り扱う「株式会社泉産業」様のご協力を得て、エコとサイエンスの魅力を楽しく学べるプログラムをお届けします。

株式会社泉産業様HP:株式会社泉産業|京都市内唯一の一般高圧ガス総合充填プラントを持つ産業商社 (izumi-ib.co.jp)

超伝導体とは、液体窒素などを使って猛烈に冷やすことで、電気をスイスイ通すことができる特別な物質です。

世界で注目されているリニアモーターカーも、超伝導の原理を応用して走っています。

今回はこの超伝導についても詳しく学び、あっと驚く不思議な実験を行います!

💡プログラム内容💡

ものを冷やす物質「寒剤」を使った実験で、温度がどのように変わり、冷やすことでどんなことが起きるかを学びます。

まずは、かき氷機で氷を砕いて、そこに食塩を入れて、その混ぜたものの温度が0℃以下に下がっていくのを確かめます。

その氷(+水)と食塩の混ぜ物を、マイナス10℃以下にものを冷やす寒剤として使って、水や食塩水を急速に冷やすとどんなことが起こるかを観察します。

液体窒素を使って、酸素ガスの液化やコイルの電気抵抗の変化、超伝導の実験を行います。

超伝導体を冷やして、その上に磁石を置くと浮く様子を観察し、その磁石で魚釣りゲームを楽しもう!

【開催日時】7月27日(土)14:00~15:30

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC) エクセル1 1階 物理学第1実験室

【対象年齢】小学5年生~中学生

【定員】15名(先着順)

【受講費用】

●持ち物:筆記用具

●その他:

【申し込みフォーム】(会員登録不要)

お申込みは締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。

※申し込み開始日:7/8(月)10:00~(先着順)

※事務局から受付完了メールをお受け取りいただいた時点で、お申し込み完了とさせていただきます。受付完了メールはお申し込み後、3営業日以内にご連絡させていただきます。

※お申し込みのタイミングよっては、キャンセル待ちとなる場合があります。ご了承ください。

※<キャンセル待ちの方>キャンセルが出た場合のみ、順次メールにてご連絡いたします。

※本企画は、環びわこ大学・地域コンソーシアムの理系人材育成体験プログラム募集事業の助成を受けて実施しています。

プロフィール

担当教員/滝沢 優 教授

所属/理工学部物理科学科

研究室/放射光励起物理研究室

学位/博士(理学)

専門分野/放射光

↓滝沢教授について詳しく知りたい方はこちら↓

滝沢 優|教員紹介|理工学部|立命館大学(ritsumei.ac.jp)

担当教員/平井 豪 講師

所属/理工学部物理科学科

研究室/実験工房

学位/博士(工学)

専門分野/固体物理学

↓平井講師について詳しく知りたい方はこちら↓

平井 豪|教員紹介|理工学部|立命館大学(ritsumei.ac.jp)

① 私たちの生活を支える植物の秘密

- 開催日時

- 開催日:2023年8月5日(土)9:00~11:00

- 申込締切日

- 2023/08/04

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

「2023夏休み企画 学問を遊ぼう!」は、石水教授のプログラムからスタートいたしました!

はじめに、植物はどんな役目をしているのか?また植物は私たちの生活を支えている事を学びました。

次に、ペクチンとはいったい何だろう?ペクチンの正体を勉強しました。また動物・植物の違いを知ってペクチンは植物にとってとても重要な事も知りました。

そして、みんなで実験!ペクチンが使用されているデザートを使い、実験を行いました。

実験結果では、自分が感じた事、発見した事をそれぞれ資料に書いていきました。

答えは1つじゃない。実験をした人それぞれによって見方が違うのもおもしろいですよねと石水教授。

後半は少し難しい、ペクチンについてのお話や、地球について勉強をしました。

大学は、1つの事を研究するところで、石水教授は植物について研究をされていらっしゃいます。

教授は、大学で好きな事を研究する上で、今学校で学んでいる事は、無駄ではないとお話をされました。

また、これからの未来を生きる私たちには、地球温暖化やエネルギー不足など多くの問題があります。

これから先、その問題を解決していくには、植物の研究はとても大事とお話をされ、今回のプログラムは終了しました。

休憩中もプログラム終了時も、質問に来られる参加者の方もいらっしゃいました!

立命館大学 生命科学部 石水 毅教授から直接学べる!

地球や植物の恵み、大切さを学ぶ授業

「植物の分子」の秘密を一緒に調べよう

私たちの生活・衣食住に植物は欠かせません!

スーパーや、コンビニなど、植物が作る分子の性質を利用したレトルトのデザート商品がたくさん販売されています。

今回は、植物の細胞を作っている「ペクチン」についてのオリジナル授業です!

❓ペクチンとは ❓

タンポポの茎を折ったところや、オクラのねばねばなど、”ニュルニュル”する植物があります。

これは、植物に含まれる「ペクチン」という化合物が、”ニュルニュル”する性質をもっているためです。

実は、「ペクチン」は牛乳と混ぜるとゼリーのようにプルプルになります。

ペクチンと牛乳にはどのような秘密があるのか、

実験をして調べてみましょう!

※デザートは実験用ですので、実際に食べる事はできません💦

実験を通して、植物の研究をすることが実生活に関わることを実感しましょう!

【開催日時】8月5日(土) 9:00~11:00

【場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC) リンクスクエア2F 演習室2E

【対象年齢】小学4・5・6年生

【定員】20名(先着順)

【受講費】1,000円(別途材料費:800円がかかります)

●持ち物:筆記用具

●その他:実験をするので汚れてもいい服でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました!

プロフィール

担当教員:石水 毅 教授

担当教員:石水 毅 教授

所属/生命科学部生物工学科

研究室/バイオエネルギー研究室

学位/博士(理学)

専門分野/植物生化学・酵素学

↓石水毅教授について詳しく知りたい方はこちら↓

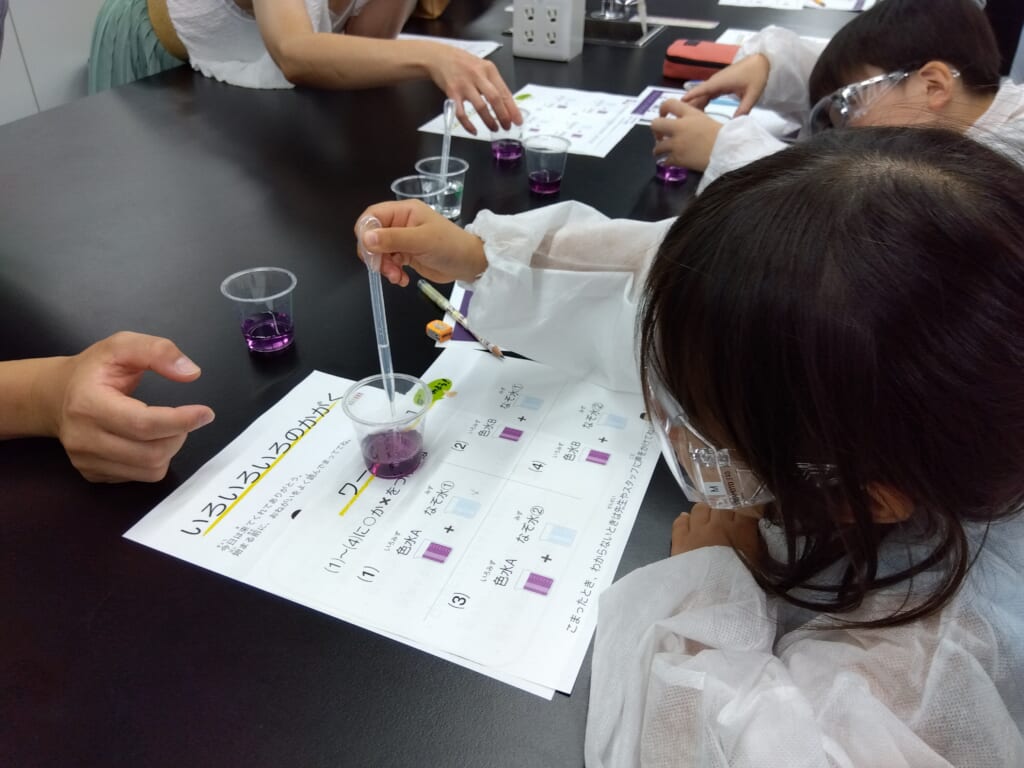

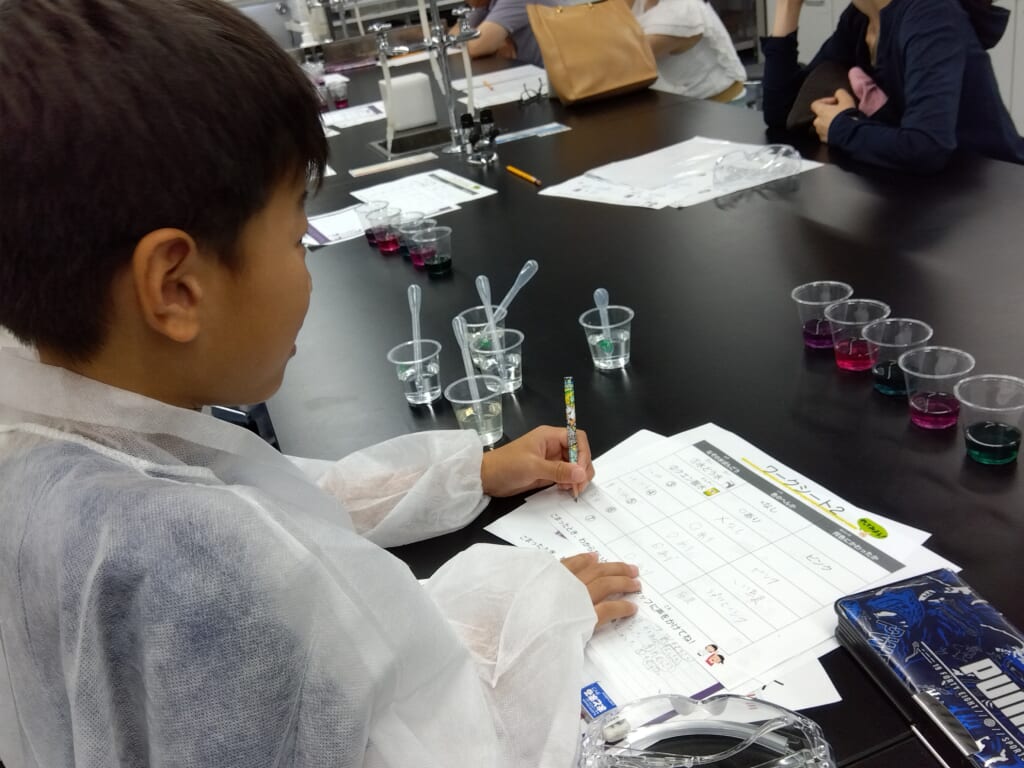

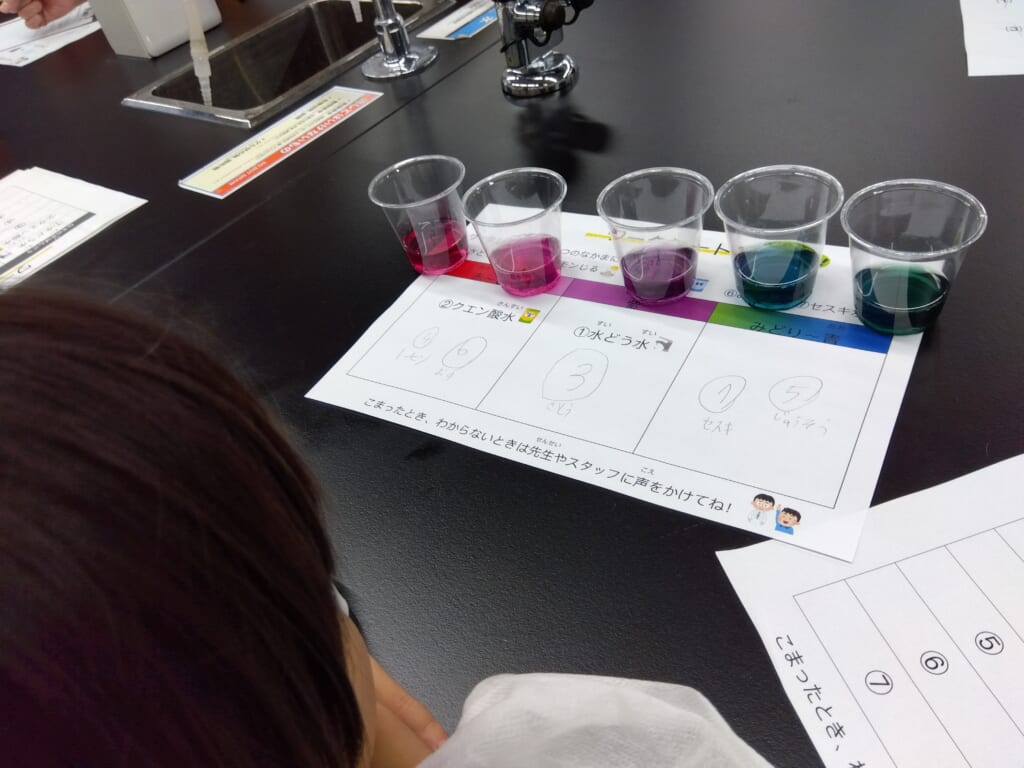

②いろいろいろのかがく

- 開催日時

- 開催日:2023年8月26日(土) ①10:00~11:30(小学1~3年生)

- 申込締切日

- 2023/08/24

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

2023年8月26日(土)の午前と午後に生命科学部の武田教授による「いろいろいろのかがく」の講座が行われました。

紫キャベツから抽出した紫色の水となぞ水を混ぜたらどうなるのか、色の変化を観察します。

なぞ水は全部で7種類!白衣と防護メガネをつけて、いざ、実験です!

7種類のなぞ水で、色の変化はあったか、何色に変わったのかをワークシートに書き込んでいきます。そして、武田先生がこの7種類のなぞ水の正体を発表!なぞ水は、砂糖水やレモン汁など自分たちの身近にあるものばかりでした。これを入れたらこんな色に変わるの!?どうしてこんな色になるの!?と驚きの連続です!

次に実験で気が付いたこと、不思議に思ったこと、気になったことなどをひとりひとり発表しました!

今回の実験は、紫キャベツから抽出した液体は、酸性やアルカリ性で色が変わるというものでしたが、大切なのは結果ではなく、自分で試して、想像して、自分で「なぜ?」を見つけることだとお話ししてくださいました。「実験に失敗はない」とお話されたように、失敗ではなく、なぜ、うまくならなかったのか、なぜ、思っていた結果にならなかったのかを考え、次に進んでいくことが大切なことだと教えていただきました。

最後に、武田先生の研究室を見学してプログラムは終了しました!

立命館大学 生命科学部 武田教授から直接学べる!

自分たちで作ったいろみずに、いろんなものを混ぜて何が起こるか観察しよう

~実験を通して、自分で考える力、伝える力を身につけよう~

どんな実験をするの?

紫キャベツやブルーベリーなど、色のついた野菜や果物から、色素(アントシアニン)を抽出します。そして、その水溶液に酸やアルカリを加えることで、色におもしろい変化が起こることを学びます。

【開催日時】8月26日(土)

【時 間】①10:00~11:30 ②【残り1席】13:30~15:00

【場所】立命館大学 びわこ・くさつキャンパス(BKC)エクセル2 学生実験室1

【対象年齢】小学1・2・3年生

【定員】各10名(先着順)

【受講費用】1,000円(※別途材料費800円がかかります)

●持ち物:筆記用具

●その他:汚れてもいい服装でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

プロフィール

担当教員:武田 陽一 教授

所属学科 /生命科学部生物工学科

研究室 / 生体分子化学1研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野 / 糖鎖生物学、糖質化学

↓武田教授について詳しく知りたい方はこちら↓

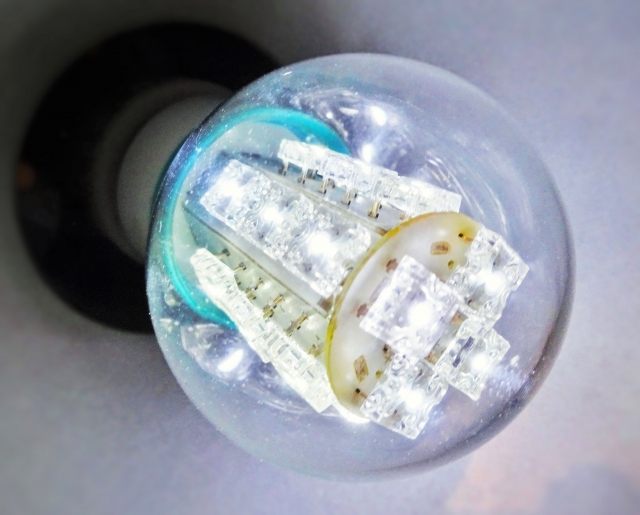

③発光ダイオード(LED)を使って光を学ぼう

- 開催日時

- 開催日:2023年8月26日(土)13:00~14:30

- 申込締切日

- 2023/08/24

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

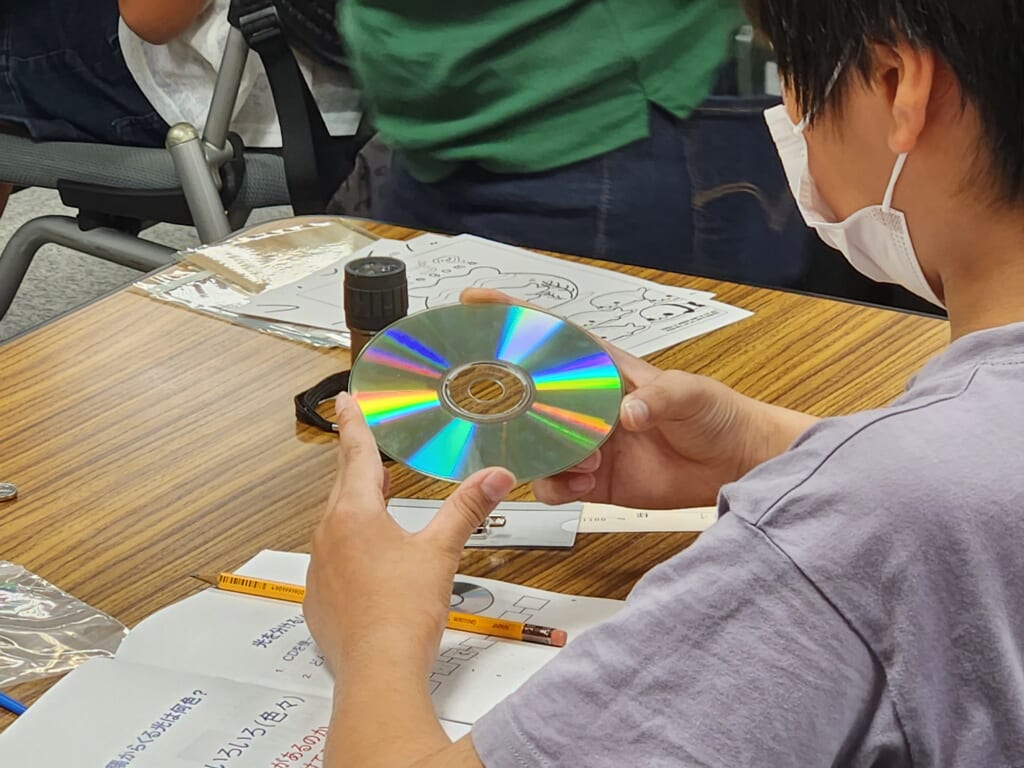

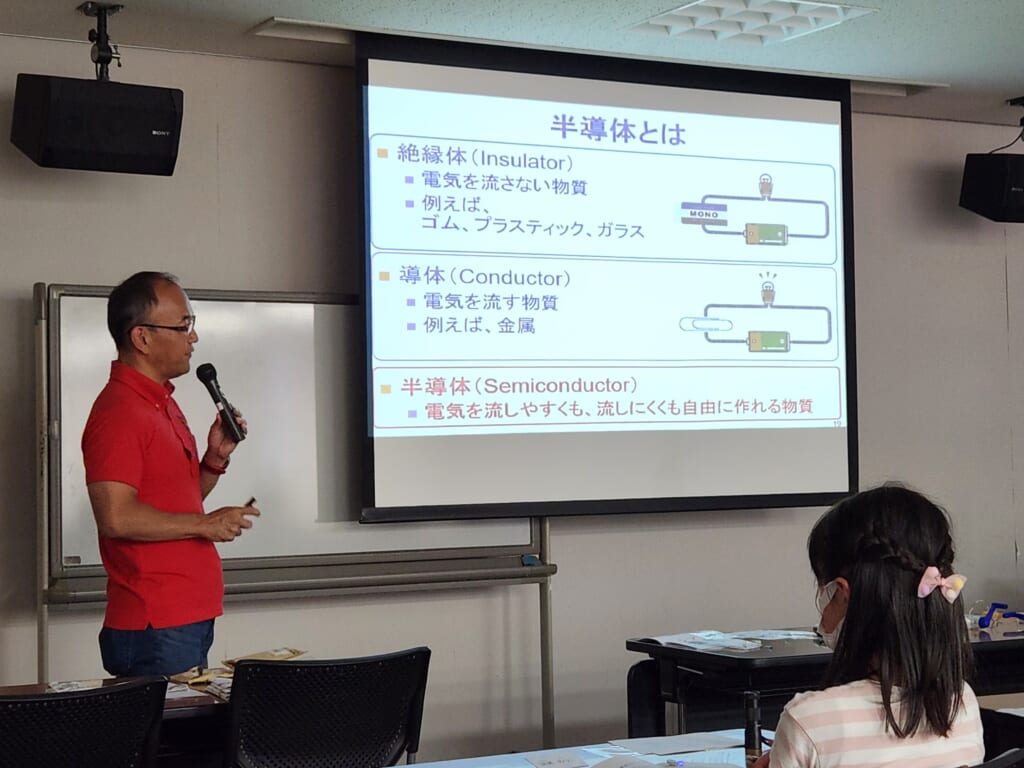

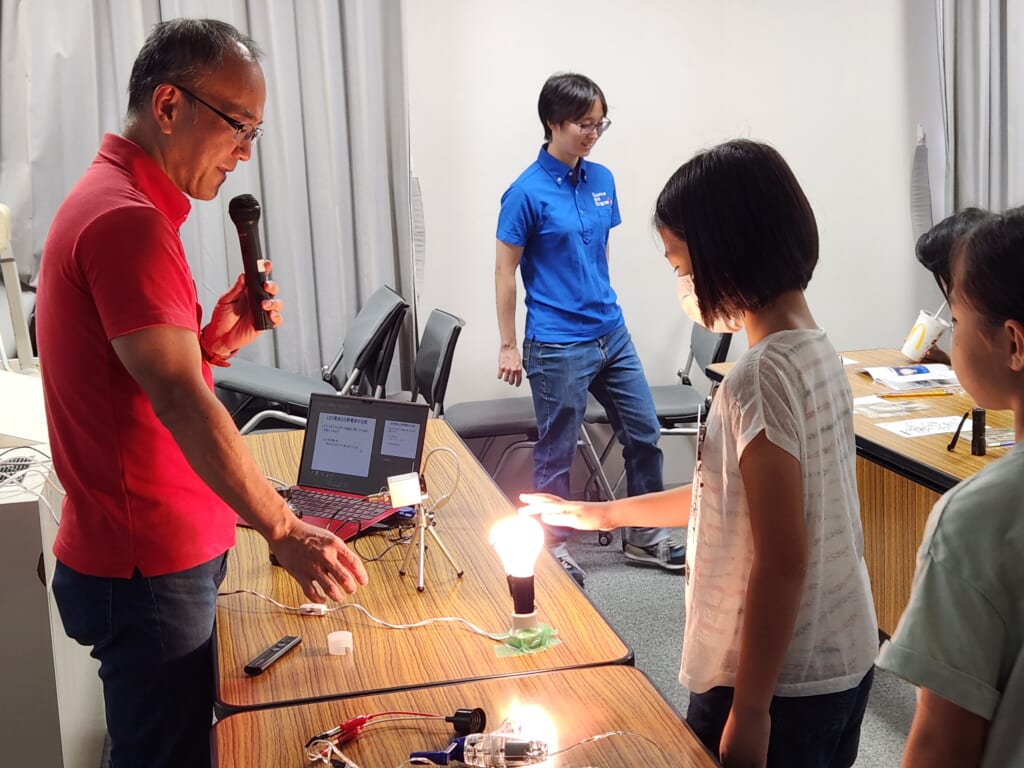

2023年8月26日(土)午後からは、理工学部の荒木教授による「光の特別授業」が行われました!

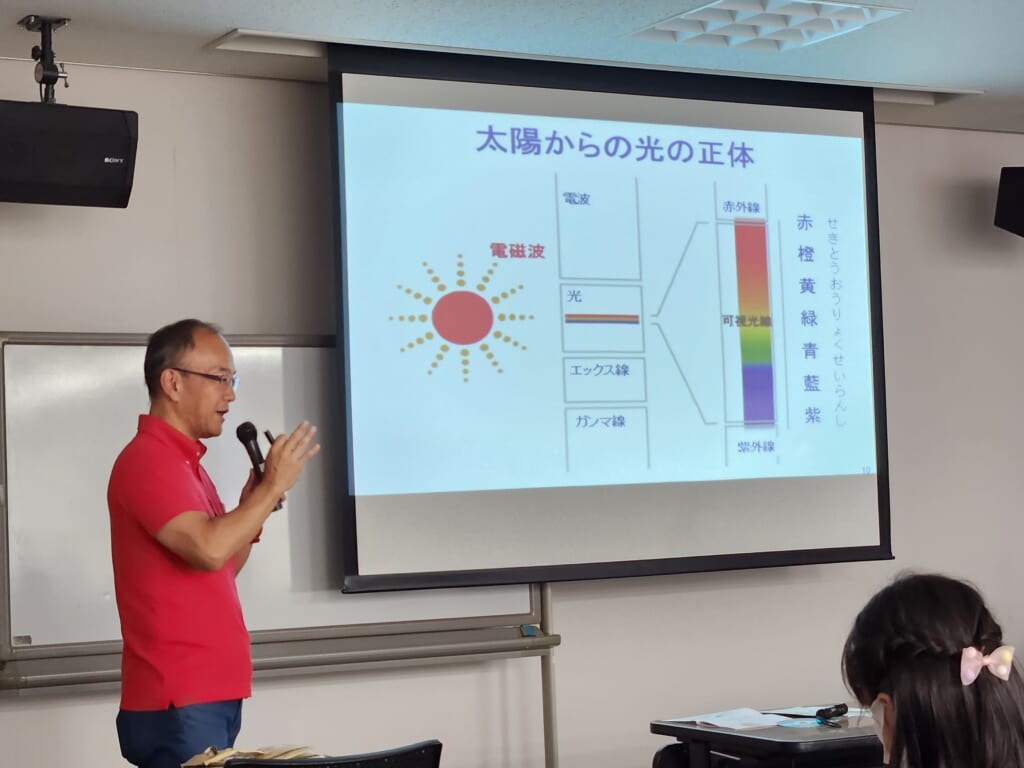

はじめに、私たちの生活に欠かせない光について、光の起源を知り、どうやって光っているのか?また光の正体について学びました。

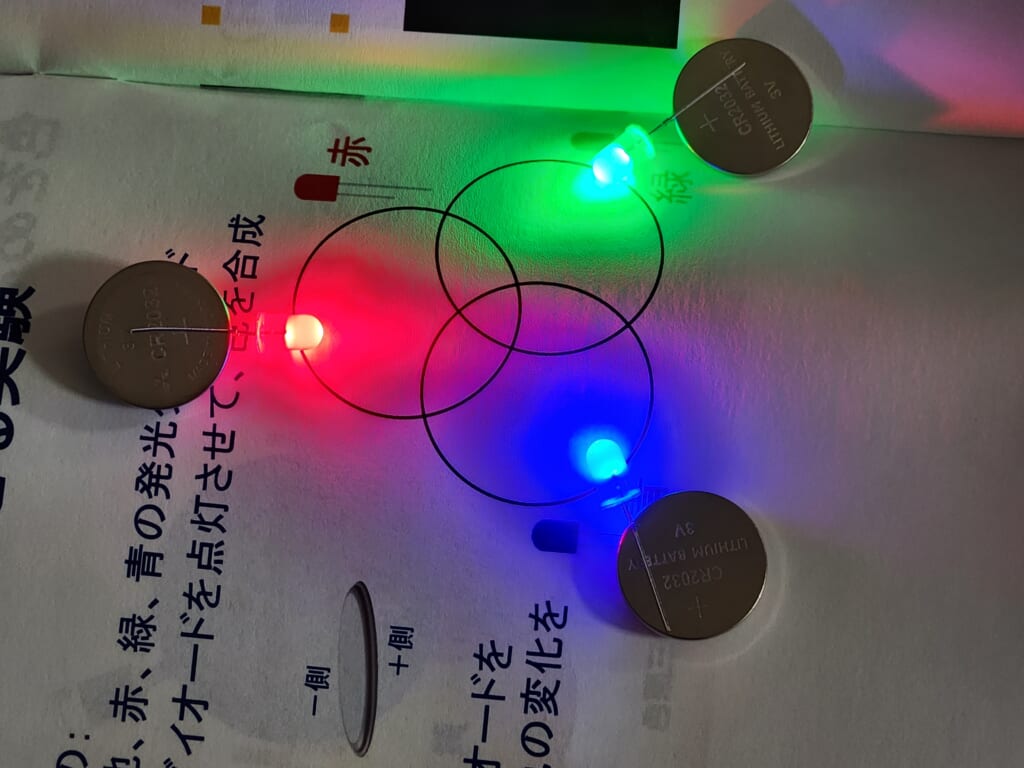

光を分ける実験をした後、今度は光を合わせる実験をしました。「光の三原色」について、実際に自分の目で確かめながら学べました!

そして、たくさんの科学者たちが研究してきた、半導体で作る人工の光「発光ダイオード(LED)」について、その仕組みや歴史を深く学びました。LED照明のすごさを身をもって体感できました!

最後に、紫外線で光る蛍光塗料を使った塗り絵に挑戦しました!ブラックライトで手元を照らしながら行う、少し難しい塗り絵でしたが、終了時間ギリギリまでこだわって取り組んでいる子どもたちもいました♪みなさんとっても上手にできました!!!

立命館大学 理工学部 荒木努教授から直接学べる!

発光ダイオード(LED)をテーマにした

「光」のオリジナル授業!

光の不思議を解明!楽しく学んで

目覚めよ!未来の科学者たち!

発光ダイオード(LED)ってなに❔

電圧をかけた際に発光する半導体素子(電子部品)です。

LEDとは、英語でlight-emitting diodeの略で、日本語では発光ダイオードといいます。

最近では、信号機やお店の電光掲示板、家庭の照明、イルミネーションなど、私たちの身近なところで見られます。しかしその歴史は古く、たくさんの科学者たちがLEDの研究を行ってきました。

今回は、そのLEDをテーマに光に関するオリジナル授業を開催いたします!

光の授業ってどんなことをするの❔

「そもそも光って何色?どうやって光っているの?」

そんな疑問を解消するため、光を分けたり合わせたりする実験を行います。

そして人類が発明した最新の光LEDの仕組みや歴史を楽しく学びます!

他にも、見えない光(紫外線)で光るインクを使ったぬり絵など、実際に自分の目で見て、触って、確かめる、盛りだくさんの体験型プログラムです!

様々な実験を通して「光」について楽しく学びましょう!

※写真は、2023年6月24日(土)に開催された大津市科学館IFクラスでの様子です。

【開催日時】8月26日(土) 13:00~14:30

【場所】立命館大学 びわこ・くさつキャンパス(BKC)エポック立命21 3階 K310会議室

【対象年齢】小学4・5・6年生

【定員】20名(先着順)

【受講費用】1,000円(※別途材料費:800円がかかります)

●持ち物:筆記用具

●その他:汚れてもいい服でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。ご応募ありがとうございました。

プロフィール

担当教員:荒木 努 教授

所属学科 / 理工学部電気電子工学科

研究室 / 半導体材料科学研究室

学位 / 博士(工学)

研究分野 / 21世紀を担う最先端の半導体エレクトロニクス研究

↓荒木教授について詳しく知りたい方はこちら↓

④大学のモノづくりスペースを体験しよう!Ⅰ

- 開催日時

- 開催日:2023年8月22日(火)13:30~15:30

- 申込締切日

- 2023/08/21

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

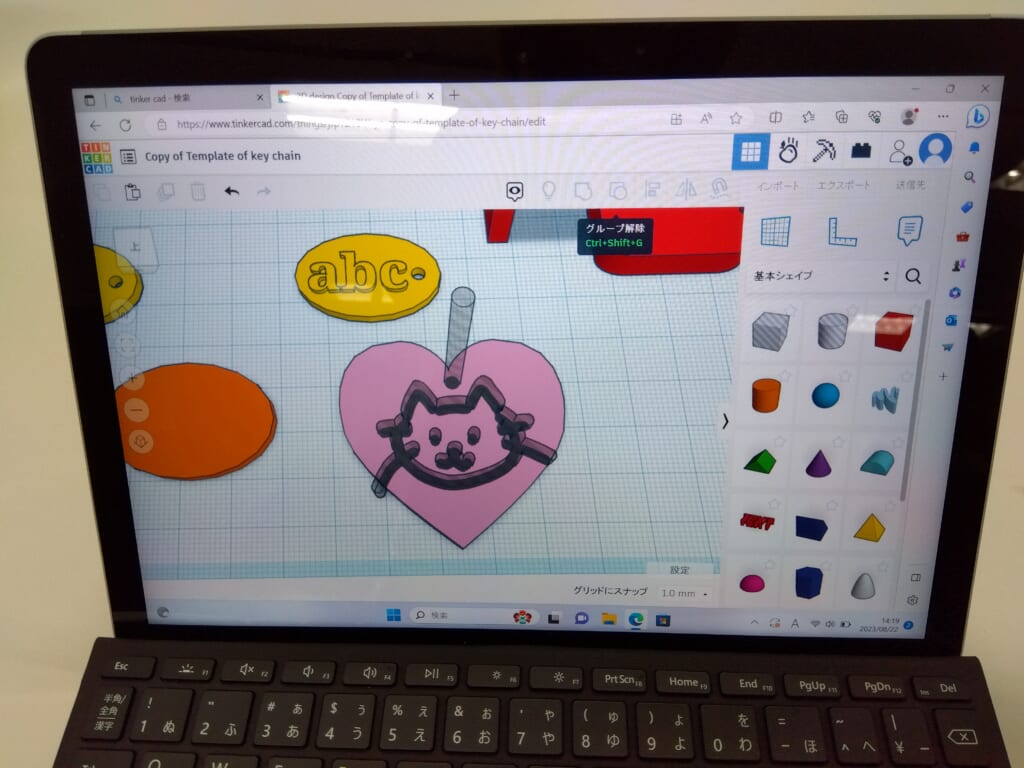

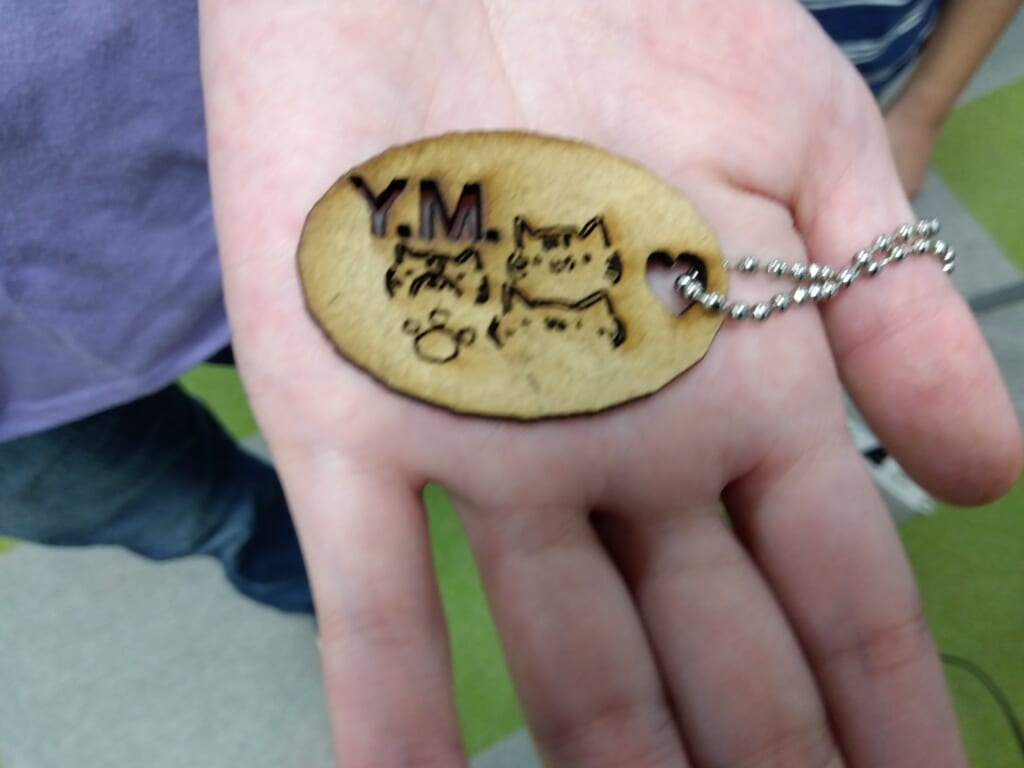

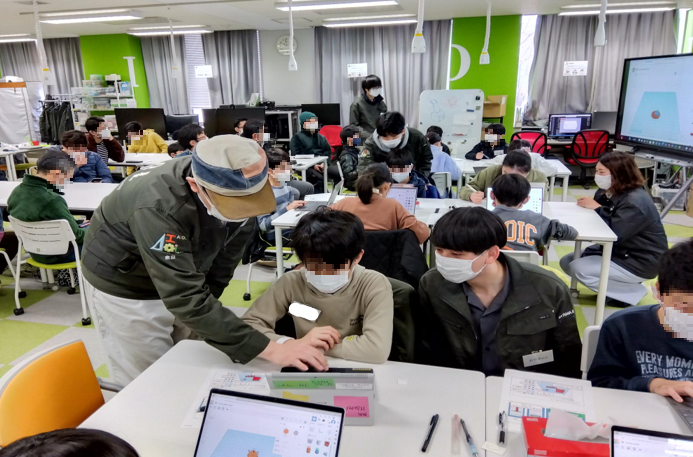

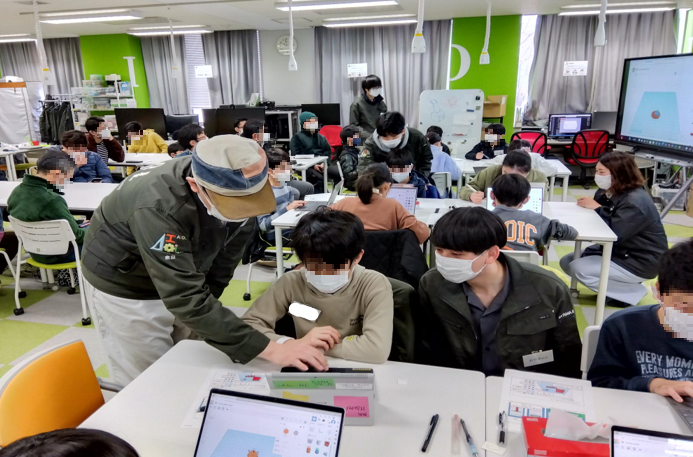

8/22(火)は、モノづくりワークショップ第一弾、アクセサリーづくりが午前と午後の2回開催されました!3Dプリンターやレーザー加工機のある、立命館大学のAIOLをフル活用して、小学1年生~中学3年生までたくさんの方に来ていただきました。

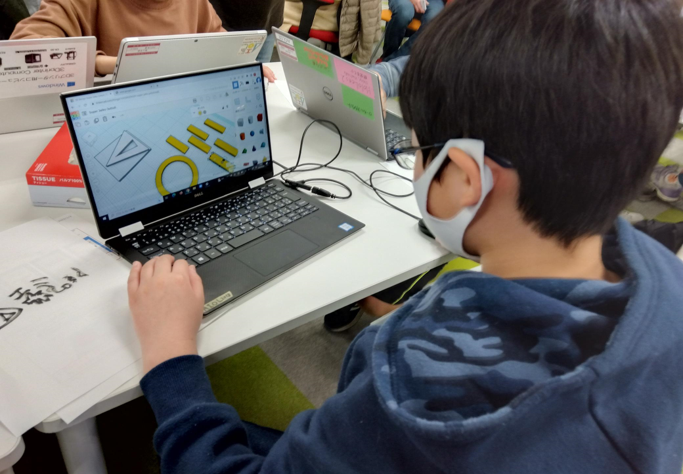

まず最初は、AIOL管理者の金山マネージャーから、モノづくりの大切さを学びました。モノづくりを学ぶのではなく、「モノづくりで学ぶ」事が大切なんですね♪

そして早速アクセサリーづくりに取り組んでいきます!データ作成用アプリ「TINKERCAD」を使用して、デザインを作成します。はじめは使い方に苦戦する子どもたちでしたが、本当に吸収力がとても早くて、あっという間に使いこなしていました!

素敵なデザイン♪

デザインができたら、レーザー加工機または3Dプリンターのお好きな方でデザインを形にします!レーザー加工機は木の板の上にデザインを描けたり、くり抜いたりすることができ、立体的にしたい場合は3Dプリンターを使用します。

これはあの人気アニメの・・・!?

1人1人、違うデザインで個性が出ていてとっても素敵なアクセサリーが完成しました。納得のいく作品が完成しても、「もっとこうすればよかったかな?」と、どんどんアイデアが出てきていましたね。ぜひまた遊びに来てほしいと思います♪

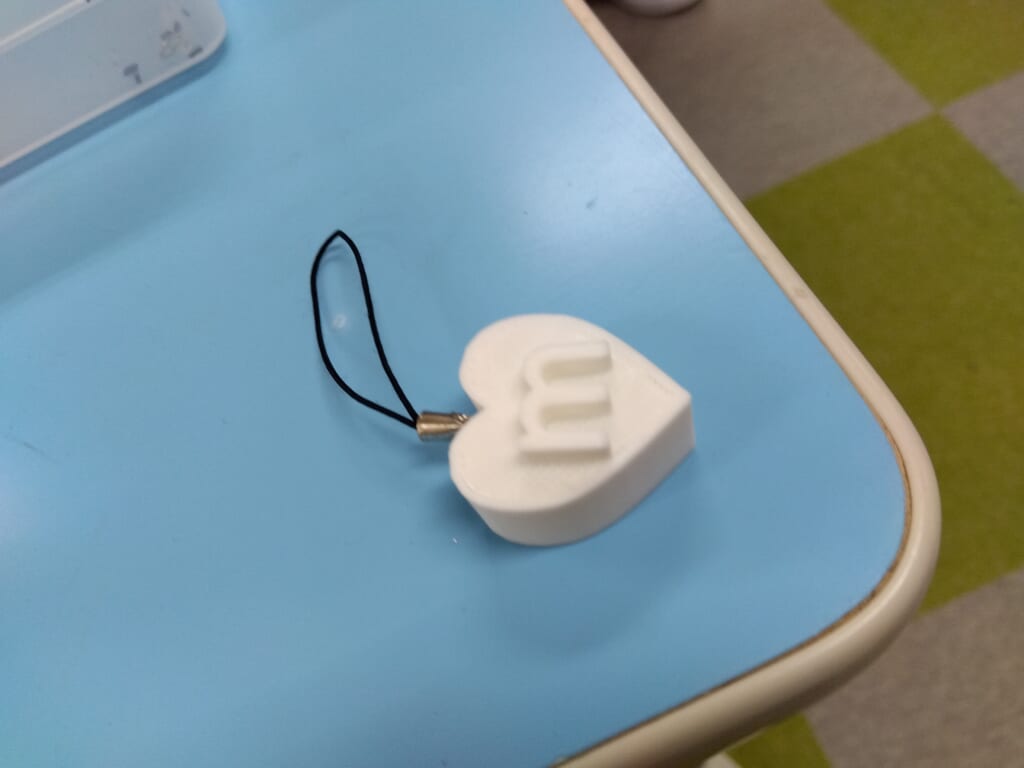

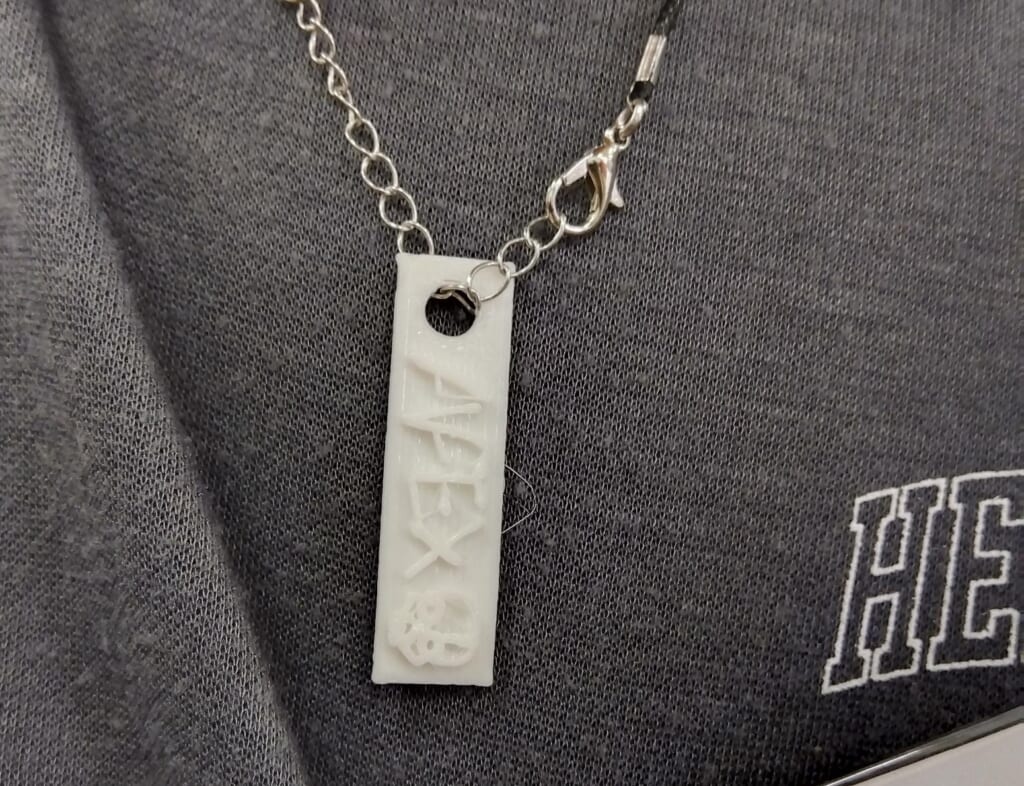

モノづくりワークショップ第一弾!!

~ アクセサリーづくり ~

立命館大学理工学部が運営するモノづくり支援スペース『AIOL』でモノづくりのワークショップを開催いたします。

レーザー加工機や3Dプリンターを使って、アクセサリー作りに挑戦しよう!!

イヤリング・ペンダントの他に、ストラップやキーホルダーも製作可能です。

アクセサリーのデザインは、データ作成用アプリ「TINKERCAD」を使って作製し、そこから3Dプリンターやレーザー加工機で加工すればオリジナルのアクセサリーの出来上がり!

パソコンの経験がなくても大丈夫!スタッフが丁寧にレクチャーしてくれます。

また、自由にデザインを考えることができるので、中学生でも十分に楽しめるワークショップです!お友達やご兄弟を誘って参加してみてください!

さぁ、自分だけのオリジナルアクセサリーを作ってみよう!

その他の工作機械や学生が作製した作品なども見学することができます。

普段見ることが出来ない珍しい機械が見れる貴重な機会です!

是非、参加してみてください!!

【開催日】8月22日(火)

【時 間】午前の部 10:00~12:00 / 午後の部 13:30~15:30

【場 所】立命館大学 BKC イーストウィング1階 AIOL

【対象年齢】小学1~6年生(保護者同伴可)・中学生対象

【定 員】各15名(先着順)

【受講費用】1,000円(※別途材料費:800円がかかります)

〇アクセサリーのサイズは、2㎝×3㎝以内(厚さ3㎜)で作製します。作りたいもののイメージをお持ちいただくと当日の作業がスムーズとなります。(お花にしたい!好きな文字を入れたい!など)

●持ち物:お持ちならノートパソコンもしくはタブレット

●その他:動きやすい服装でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。ご応募ありがとうございました!

プロフィール

担当教員:金山 英幸

所属 / 総合科学技術研究機構 プロジェクト研究員

学位 / 博士(工学)

AIOL(All One Laboratory)管理者

↓AIOLについて詳しく知りたい方はこちら↓

AIOL – All In One Laboratory | ものづくり拠点 | 理工学部 | 立命館大学 (ritsumei.ac.jp)

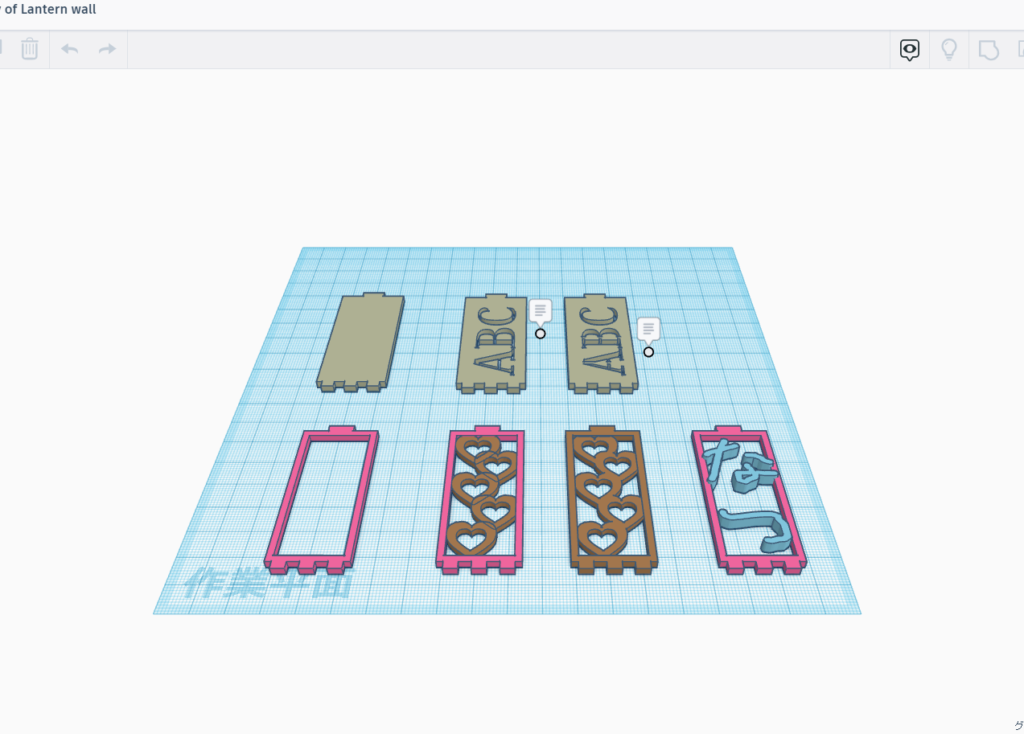

⑤大学のモノづくりスペースを体験しよう!Ⅱ

- 開催日時

- 開催日:2023年8月25日(金)①10:00~12:00 ②13:30~15:30

- 申込締切日

- 2023/08/24

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

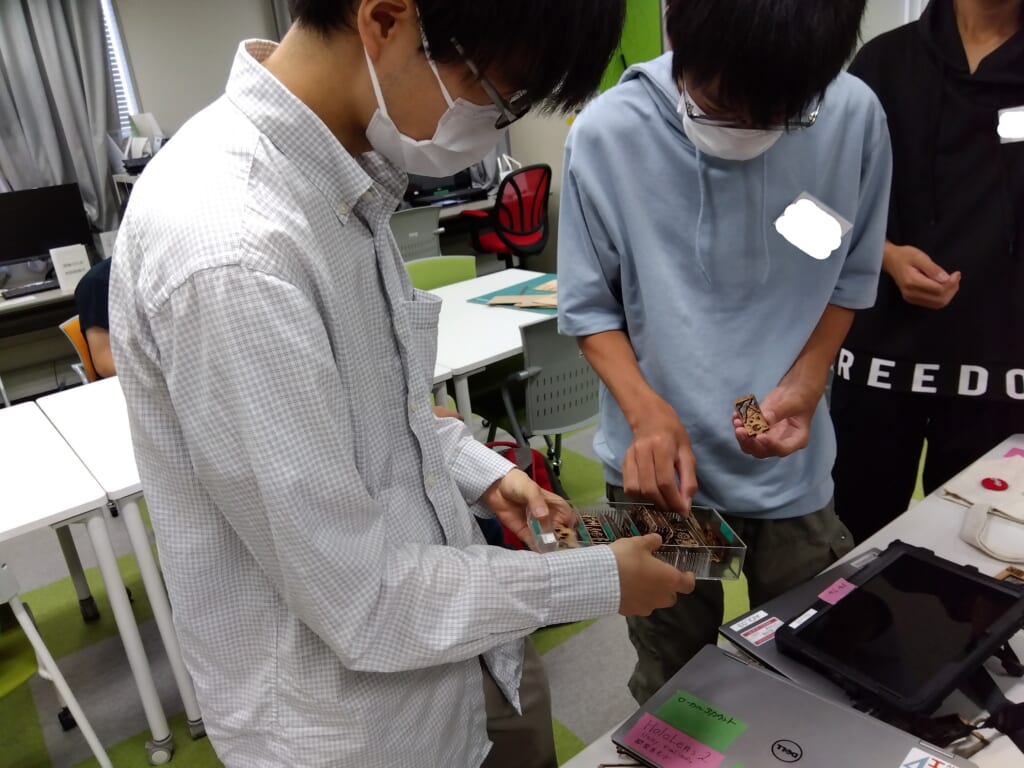

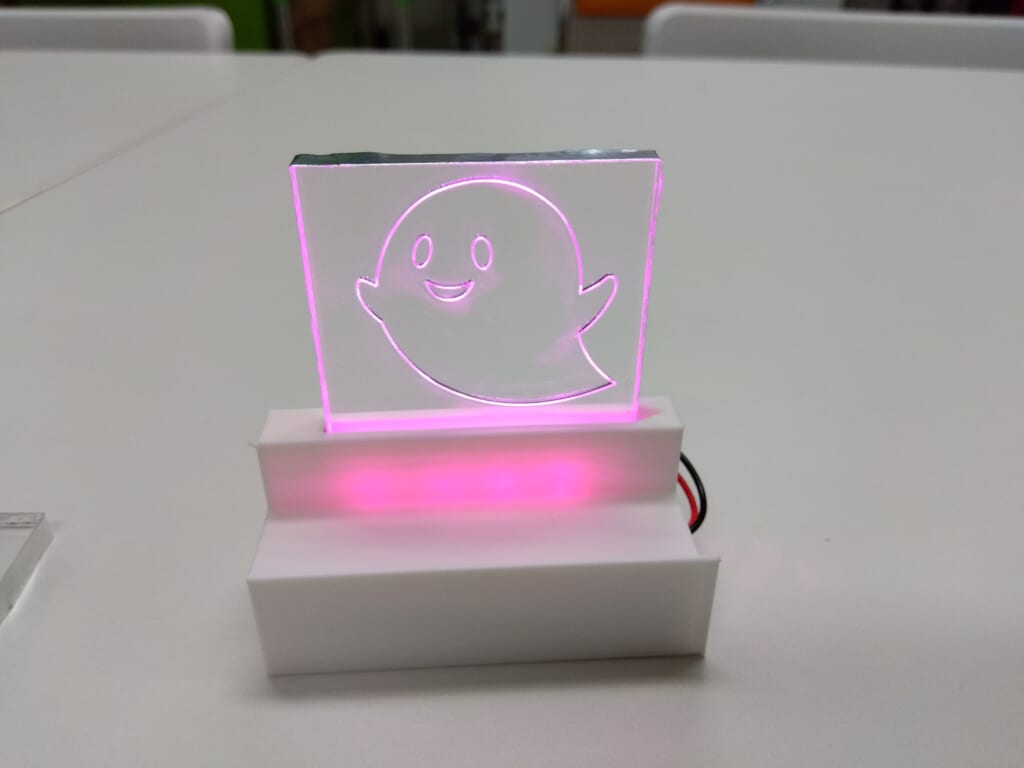

8/25(金)は、モノづくりワークショップ第二弾、LEDランタンづくりが午前と午後の2回開催されました!小学4年生~中学生を対象とし、たくさんの方にご参加いただきました!

まず、今回使用するのはLEDということで、はじめに金山マネージャーより「光」に関するお話しがあり、白熱電球とLEDの違いを学びました。

そして早速モノづくりに取り組みます。ランタンは4面または6面のどちらかを自由に選ぶことができました。

それぞれの面は、

①レーザー加工機を使って用意された面に、セロハンや折り紙を用いて自由にデコレーションする方法

②データ作成用アプリ「TINKERCAD」を使用してレーザー加工機でオリジナルの面を作成する方法

③好きなキャラクターやイラストを紙に印刷する方法

の3つの方法があり、子どもたちは自分の好きな方法でランタンづくりに取り組みました!

みなさん楽しんでランタンづくりに取り組んでいましたが、実はモノづくりを通して想像力や問題解決力も身についているんです。ぜひまた遊びに来てくださいね!

モノづくりワークショップ第二弾!!

~ LEDランタンづくり ~

立命館大学理工学部が運営するモノづくり支援スペース『AIOL』でモノづくりのワークショップを開催いたします。

LEDランプのミニランタンを作ってみよう!

ランタンは、4面と6面どちらかお好きな方をお選びいただけます。

ランタンの側面の板をレーザー加工機を使って好きなデザインにしてみよう。

(好きな画像をレーザー加工することもできます!)

デザインは、データ作成用アプリ「TINKERCAD」を使って作製します。

※時間に限りがあるため、何面かは、こちらでご用意したデザインをご使用いただきます。

LEDランプは、白かレインボー(いろんな色に変化します)が選べるよ!

パーツを組み立てれば、ミニランタンの出来上がりです。

さぁ、自分だけのミニランタンを作ってみよう!!

その他の工作機械や学生が作製した作品なども見学することができます。

普段見ることのできないめずらしい機械が見れる貴重な機会です。

是非、参加してみてください!

【開催日】8月25日(金)

【時 間】①10:00~12:00 ②13:30~15:30

【場 所】立命館大学 BKC イーストウィング1階 AIOL

【対象年齢】小学4~6年生(保護者同伴可)、中学年対象

【定 員】各15名(先着順)

【受講費用】1,000円(※別途材料費:1,500円がかかります)

〇ランタン側面のサイズ:5㎝×2㎝。ランタンの側面に描きたいもののイメージをお持ちいただくと当日の作業がスムーズとなります。(好きなキャラクターや入れたい柄・文字など。線が細かいとうまくレーザー加工ができませんので、なるべく単純な線で描けるものをお考え下さい。)

●持ち物:お持ちならノートパソコンもしくはタブレット

●その他:動きやすい服装でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。ご応募ありがとうございました。

プロフィール

担当教員:金山 英幸

所属 / 総合科学技術研究機構 プロジェクト研究員

学位 / 博士(工学)

AIOL(All One Laboratory)管理者

↓AIOLについて詳しく知りたい方はこちら↓

AIOL – All In One Laboratory | ものづくり拠点 | 理工学部 | 立命館大学 (ritsumei.ac.jp)

⑥大学のモノづくりスペースを体験しよう!Ⅲ

- 開催日時

- 開催日:2023年8月29日(火)①10:00~12:00、②13:30~15:30

- 申込締切日

- 2023/08/24

本プログラムは終了いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

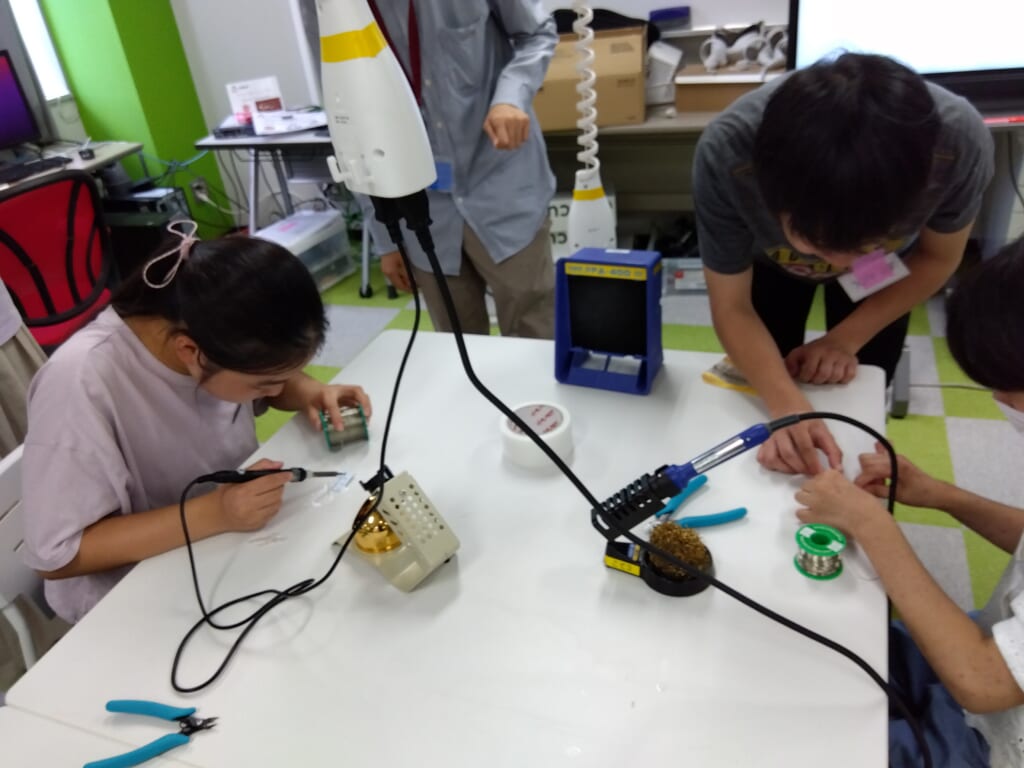

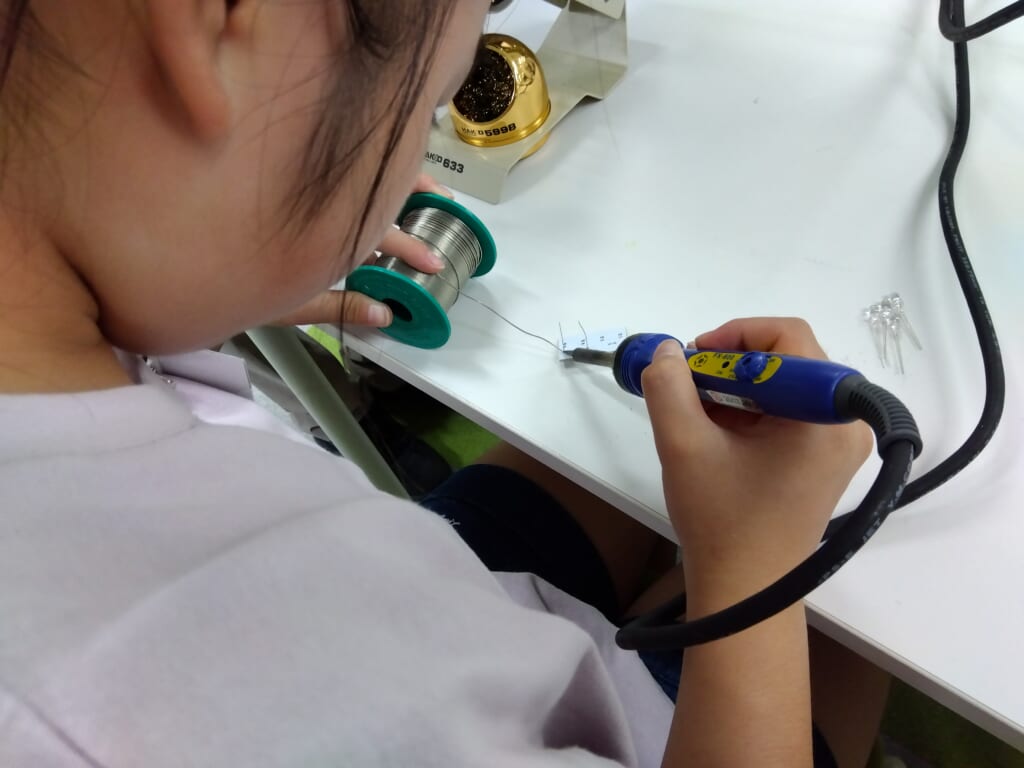

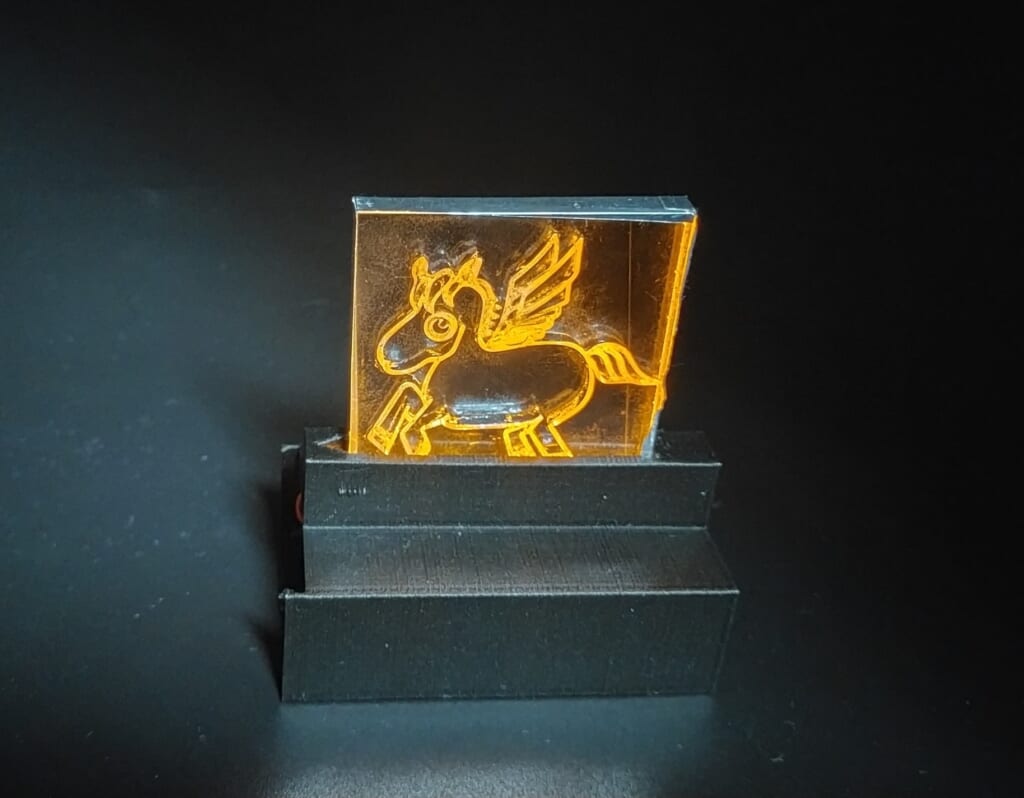

8/29(火)は、モノづくりワークショップ第三弾、LEDアクリルスタンドが開催されました!

まずは、LEDと白熱球の違いについてとアクリルスタンドのライト部分の構造について学びました。

そして、次はいよいよ教えてもらった通りにはんだ付けをしていきます。これがなかなか難しかったけど、学生スタッフさんが丁寧に指導してくれたお陰で、無事、はんだ付けができました。

次にアクリル板にレーザー加工機を使って、好きなデザインを掘っていきます。デザインのデータをパソコンに取り込み、レーザー加工にでデータを送れば、あっという間に出来上がりました!

初めてのはんだ付けが難しかったけれど、みんなとても素敵なアクリルスタンドが完成しました!

つくった後に、もっとこうしたかった!こうすればどうなるんだろう?など、色々と考えることがモノづくりには大切です。次も是非、モノづくりに挑戦してみてください!!

モノづくりワークショップ第三弾!!

~ LEDアクリルスタンドづくり ~

立命館大学理工学部が運営するモノづくり支援スペース『AIOL』でモノづくりのワークショップを開催いたします!

LEDアクリルスタンドを作ってみよう。

まずは、アクリルスタンドの構造とLEDと豆電球の性質について学びます。

構造が理解できたら、自分で電子回路を作製(はんだづけ)してみよう!

アクリル板には、データ作成用アプリ「TINKERCAD」を使って、自分で好きにデザインすることができます。(好きな画像を取り込みでもOK!!)

出来上がったデザインは、レーザー加工機で加工します。

自分で作製したアクリルスタンドが綺麗に点灯すれば、嬉しさも倍増!

ものづくりの楽しさを味わってください!

その他の工作機械や学生が作製した作品なども見学することができます。

普段見ることのできないめずらしい機械が見れる貴重な機会です。

是非、参加してみてください!

【開催日】8月29日(火)

【時 間】①10:00~12:00 ②13:30~15:30

【場 所】立命館大学 BKC イーストウィング1階 AIOL

【対象年齢】小学5~6年生(保護者同伴可)、中学年対象

【定 員】各15名(先着順)

【受講費用】1,000円(※別途材料費:1,500円がかかります)

〇アクリルスタンドのサイズ:5㎝×5㎝内で加工します。描きたいもののイメージをお持ちいただくと当日の作業がスムーズとなります。(好きなキャラクターや入れたい柄・文字など。線が細かいとうまくレーザー加工ができませんので、なるべくはっきりとした線で描けるものをお考え下さい。)

●持ち物:お持ちならノートパソコンもしくはタブレット

●その他:動きやすい服装でお越しください。

お申し込みは終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました!

プロフィール

担当教員:金山 英幸

所属 / 総合科学技術研究機構 プロジェクト研究員

学位 / 博士(工学)

AIOL(All One Laboratory)管理者

↓AIOLについて詳しく知りたい方はこちら↓

AIOL – All In One Laboratory | ものづくり拠点 | 理工学部 | 立命館大学 (ritsumei.ac.jp)

立命館大学アカデミックプログラム体験会【英語プログラム】

- 開催日時

- 2月23日(木・祝)10:00~12:00

- 申込締切日

- 2023/02/23

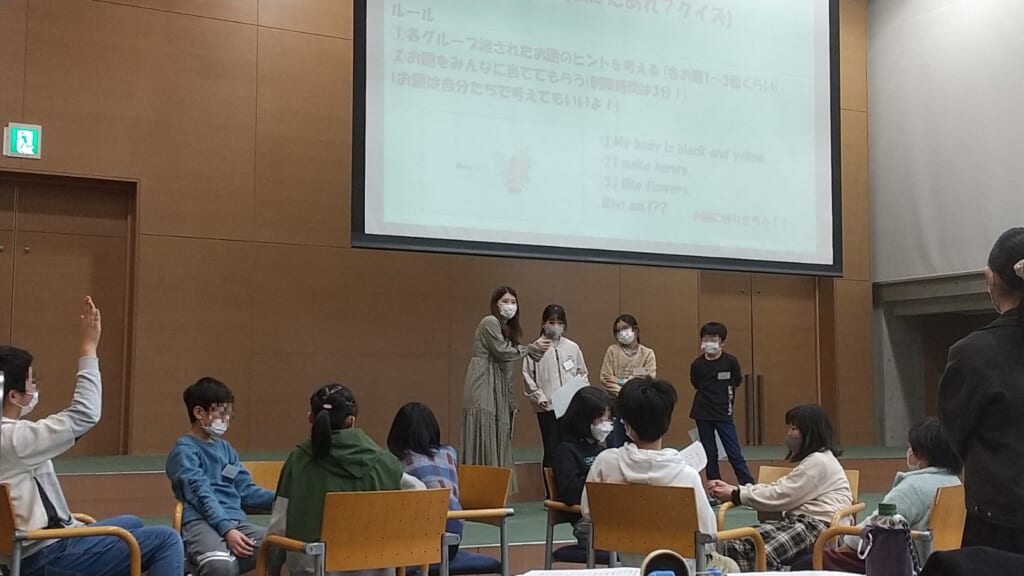

テーマは『楽しく英語で遊ぼう、そして自分のことを英語で発信してみよう』!!!

2月23日(木・祝)に小学4年生~6年生を対象とし、生命科学部 山中司教授監修のもと、大学生が実際に学んでいる立命館大学オリジナル授業「プロジェクト発信型英語プログラム」の小学生版を体験しました。グループ内で英語で自己紹介をしたり、様々なゲームを行ったり、積極的に英語を使った情報発信に挑戦しました。

参加者のみなさんは最初は緊張していた様子でしたが、英語で自己紹介をしていくうちに打ち解けて、ゲームが始まると大盛り上がり! 英語が得意な人も苦手な人も、みんなで協力しながら取り組み、最後は自分たちで考えた英語クイズをグループごとに発表しました。

プロフィール

担当教員:山中 司教授

所属/生命科学部 生物工学科

研究室/PEP Research Group

専門分野/英語教育、言語論

学位/博士(政策・メディア)

↓山中司教授について詳しく知りたい方はこちら↓

立命館大学アカデミックプログラム体験会【薬学系プログラム】

- 開催日時

- 3月11日(土)【A】11:00~12:00、【B】13:00~14:00、【C】14:30~15:30

- 申込締切日

- 2023/03/11

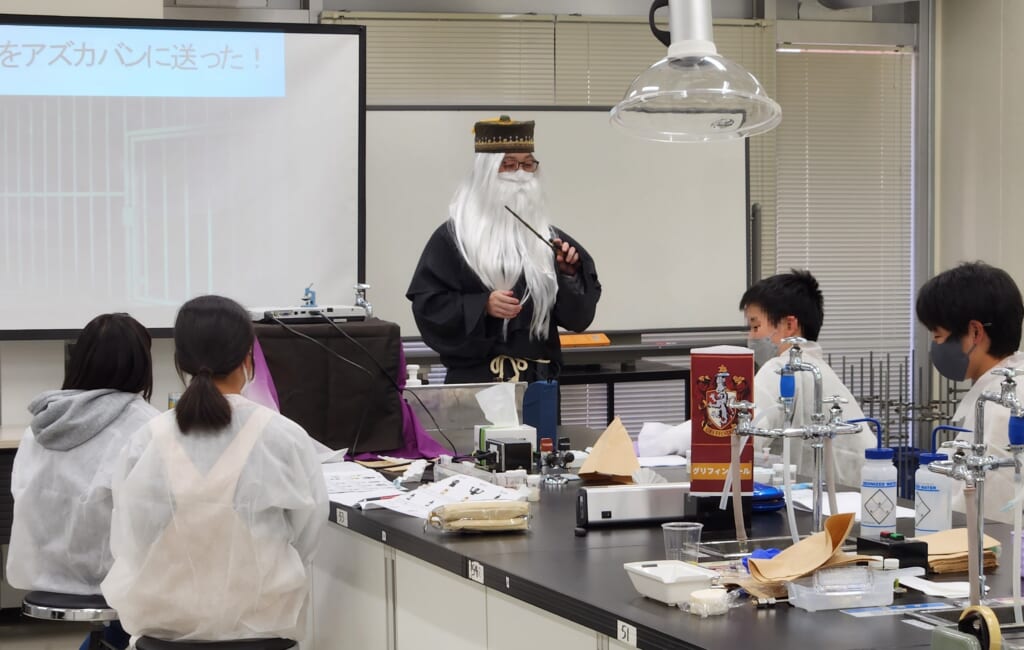

テーマは『魔法のクラスへようこそ。ルミノールの不思議な実験』

3月11日(土)に立命館大学の井之上教授より、あの「魔法学校」の世界に入り込んだような、ユニークでワクワクする授業が行われました。体験会は3つのコースが設けられ、各コース約1時間という短い時間の中でしたが、参加されたみなさんは様々な薬品や実験器具を使って、ルミノールの不思議や化学のおもしろさを体感しました。

薬学-1024x572.jpg)

実験2-1024x576.png)

囚人-1024x768.jpg)

プロフィール

担当教員:井之上 浩一教授

所属/薬学部 薬学科

研究室/臨床分析化学研究室

専門分野/化学系・毒キノコ

学位/博士(薬学)

↓井之上教授について詳しく知りたい方はこちら↓

立命館大学 アカデミックプログラム体験会【理工系プログラム】

- 開催日時

- 3月4日(土)9:30~11:30、13:00~15:00

- 申込締切日

- 2023/03/04

テーマは『大学のモノづくりスペースを体験しよう』~3Dプリンター・レーザー加工機でモノづくり体験~

小学生5・6年生、中学生を対象に理工学部 機械工学科の金山先生が授業を行いました。

3Dプリンターやレーザー加工機、デジタル刺繍ミシンをつかって色々なものを作製し、3Dプリンターでは、自分で考えたデザインをCADソフトを使って描き、実際に3Dプリンターで立体の作品にしました。

貴重な体験ができたと大変ご好評いただきました。

プロフィール

担当教員:金山 英幸助手

所属/理工学部 機械工学科

学位/博士(工学)

AIOL(All In One Laboratoryアイオーラボ)管理者

↓AIOLについて詳しく知りたい方はこちら↓

AIOL – All In One Laboratory | ものづくり拠点 | 理工学部 | 立命館大学 (ritsumei.ac.jp)